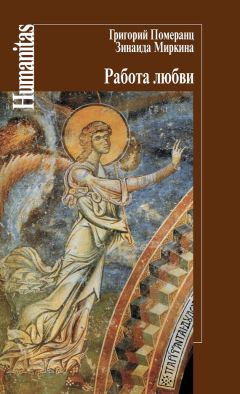

Григорий Померанц - Работа любви

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Работа любви"

Описание и краткое содержание "Работа любви" читать бесплатно онлайн.

В книге собраны лекции, прочитанные Григорием Померанцем и Зинаидой Миркиной за последние 10 лет, а также эссе на родственные темы. Цель авторов – в атмосфере общей открытости вести читателя и слушателя к становлению целостности личности, восстанавливать целостность мира, разбитого на осколки. Знанию-силе, направленному на решение частных проблем, противопоставляется знание-причастие Целому, фантомам ТВ – духовная реальность, доступная только метафизическому мужеству. Идея Р.М. Рильке о работе любви, без которой любовь гаснет, является сквозной для всей книги. Впервые опубликовано под названием «Невидимый противовес» в 2005 г. в издательстве «Пик».

Баха-Алла не был самозванцем, и теософы не сделали, если можно так сказать, «кадровой» ошибки, избрав в мессии Кришнамурти. Но когда Кришнамурти достиг зрелости, он отказался от своего звания. Он понял, что оно противоречит духу времени. А успехи бахаизма очень невелики. Огромное богатство духовных путей, накопленное «старыми» мировыми религиями, удерживает в их кругу, несмотря на трудности в толковании древних символов веры. Старые мировые религии тысячами нитей связаны с культурой своих регионов, а бахаизм противостоит им как отвлеченная религиозная идея, та же идея монотеизма без старых, но прекрасных икон, старой музыки и т. п.

Творческие меньшинства разных культур может объединить только дух диалога, дух понимающей переклички вероисповеданий, дух любви, внушившей Владимиру Соловьеву его статьи о Талмуде и Магомете. Не каждый способен писать такие статьи, но я считаю религиозным долгом знакомство с другим: оно помогает любить. Нет любви к Богу без широкой, охватывающей весь мир любви к другому. Св. Силуан писал: «Тот, кто не любит своих врагов, в том числе врагов церкви, – не христианин».

Через понимание другого приходит и понимание самого себя. Мне, на пути самоучки, это помогло осознать то, что я смутно чувствовал. Другим это помогало осознать скрытые, дремлющие возможности своего вероисповедания. Александр Мень распространил среди своих духовных чад католический катехизис – чтобы знать другую ветвь вселенской церкви и не судить о ней свысока; при этом переход одного из духовных детей в католичество его глубоко огорчил как свидетельство поверхностности, суетности, предпочтения одних букв другим – вместо движения от буквы к духу.

Я говорил о диалоге – но мог бы говорить о духовном хороводе, о духовном кружении, в котором Отец становится Сыном и Сын – Святым Духом, прошедшим сквозь смерть и прильнувшим к Отцу. Так это написано красками в «Троице», и я верю в интуицию Рублева. В иудаизме и исламе я вижу религию Отца, в христианстве – религию Сына и в буддизме – религию бесплотного, веющего всюду Духа, разрушающего все ставшее, рожденное, сотворенное. Я чувствую все эти религии ветвями одного дерева.

Диалог в политике – это прислушивание к другому и поиски компромисса. Диалог в искусстве – любование другим и превращение чужого в свое. Диалог в религии – поиски пути вверх, на высоту, где буква теряет силу. Бубер, исповедник иудаизма, любивший Христа как последнего пророка Израиля, рассказывает о своем споре с христианином – кто лучше понимает Иисуса из Назарета. После ответа Бубера «христианин встал, я также стоял, – вспоминает Бубер в “Диалоге”. – Мы посмотрели в глаза друг другу. “Забыто”, – сказал он, и мы братски обнялись в присутствии всех. Выяснение отношений между евреями и христианами превратилось в союз между христианином и евреем, и в этом превращении совершился диалог. Мнения исчезли, произошло во плоти фактическое».

«Мне можно возразить, – продолжает Бубер свой рассказ, – что там, где речь идет о существенных, “миросозерцательных” взглядах, разговор н е л ь з я обрывать таким образом … Я отвечаю: Ни один из спорящих не должен отказываться от своих убеждений, но … они приходят к чему-то, называемому союзом, вступают в царство, где закон убеждений не имеет силы…

Я не могу осуждать Лютера, отказавшегося в Марбурге поддержать Цвингли, а также Кальвина, виновного в смерти Сервета, ибо Лютер и Кальвин верят, что слово Божье настолько проникло в души людей, что они способны познать его однозначно и толкование его должно быть единственным. Я же в это не верю, для меня слово Божье подобно падающей звезде, о пламени которой будет свидетельствовать метеорит … Я могу говорить только о свете, но не могу показать камень и сказать: вот он. Однако различие в вере не следует считать только субъективным … Изменилась сама ситуация в мире … Изменилось отношение между Богом и человеком» (все цитаты по моему предисловию к книге: Бубер М. Два образа веры. М., 1995, с. 8).

По Буберу, само предстояние перед Богом реально только как диалог. В мае 1914 года, обдумывая свой разговор с ученым пастором Гехлером, веровавшим буквально в пророчество Даниила, Бубер внезапно осознал: «Если вера в Бога означает способность говорить о Нем в третьем лице, то я не верю в Бога. Если вера в Него означает способность говорить с Ним, то я верю в Бога … Бог, который дал Даниилу … предвиденье…, не мой Бог и вовсе не Бог. Бог, к которому Даниил взывал в своих мучениях, – это мой Бог и Бог каждого» (там же, с. 4). Другими словами, Бог – это реальность, которая раскрывается в молитве и исчезает в «объективном» мышлении, в суждениях богословов, которые исходят из принципов и ненавидят тех, кто не разделяет их принципов. Так одна моя знакомая, женщина по натуре добрая, ненавидела Льва Толстого («Толстой – гад», говорила она), ненавидела Лютера, расколовшего единство католической церкви. Ненависть добрых людей вдохновляла дела веры Средних веков (в обратном переводе на испанский – ауто да фе).

Это не значит, что не надо иметь никаких принципов, никаких убеждений. Человеку нужны инструкции – как быстро и организованно действовать в критической обстановке. Но в тишине мы сознаем, что целостная истина – по ту сторону принципов. И один из подступов к ней – диалог.

Однажды на даче завязался горячий общий разговор. Я никак не мог вставить свою реплику – и вдруг почувствовал, что она перестала меня занимать. Захватило что-то новое, рождающееся; я привязался к этому новому, еще не рожденному, и стал помогать ему родиться, а свою реплику положил назад в сундук памяти. Чем было рождающееся, я не помню. Главной новостью был дух диалога – не как формы поиска истины, а как формы самой истины.

Недавно мне попалось на глаза эссе, в котором Сергей Воронцов разбирает незаконченную статью Баратынского о разговоре. Приведу оттуда отрывок: «Разговор, оживленный истинным разговорным вдохновением, то есть взаимною доверенностью и совершенною свободой, – не есть светская перемолвка». Он будет тем «полнее», чем полнее его участники чувствами, мыслями, сведениями. «Возможно полный разговор требует тех же качеств, как и возможно полная книга. Автор берет лист бумаги и старается наполнить его как можно лучше: разговаривающие желают как можно лучше наполнить известный промежуток времени и тем же самым изделием». Для обоих нужно особенное (одно и то же?) дарованье. «Автор углубляется в свою собственную мысль, стараясь удалить от себя все постороннее, разговаривающий ловит чужую и возносится на ее крыльях (здесь и далее разрядка моя. – Г.П.). Что развлекает первого, то второму служит вдохновением. Тот же ум, то же чувство, особенным образом разгоряченные, проявляются в быстром обмене слов, с красотою, физиономией, отличной от красоты их и физиономии на бумаге». Когда возникает “общий вопрос”, то поскольку “обозревать его можно различно”, к обыкновенным условиям разговора „я прибавляю искреннюю и религиозную любовь к истине, сколь возможно ослабляющую упрямую и самолюбивую привязчивость к нашим собственным мнениям потому только, что они наши». Такой разговор – «дитя какого-то душевного брака и требует между разговаривающими сочувствия, взаимного уважения, без которых он не заключится, следовательно, не принесет своего плода – возможно полного разговора» (Воронцов цитирует книгу: Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987, с. 254–255. – Г.П.).

О таком диалоге говорил Бахтин, анализируя роман Достоевского. В студенческие годы я понял мысль Бахтина поверхностно: будто роман Достоевского вообще лишен единой точки зрения, будто он похож на парламент, в котором автор играет только роль спикера. Только лет через 30 мне бросилось в глаза, что в центре романа – молчащий Христос, и все герои кружатся вокруг Него, по-своему пытаются превратить в слово Его молчание, и этот общий порыв подводит к мерцающему во мгле свету, к огненным следам, прочерченным метеоритом. Когда я дал Бахтину прочесть «Эвклидовский разум», он похвалил текст. Думая, что ничего нового я ему не сказал, что он сам угадывал что-то подобное. Достоевский раскрыл тайну своего романа в разговоре Великого инквизитора с Христом, дал нам в руки ключ, и конечно, Бахтин этот ключ брал в руки. А не сказал всего – потому что время не пришло. Должно было пройти полвека …

Глубинное понимание – это не решение математической задачи. Это кружение вокруг непостижимого, медленно, век за веком приближаясь к центру. Откровение приходит за откровением. Один за другим приходили пророки Ветхого Завета. Одна за другой накатывали волны бхакти. И Евангелие – не последний христианский текст. Величайший уровень глубины был сразу достигнут Христом, достигнут Буддой, но слова их принадлежат языку времени, и новые времена находят новые слова. Слова принадлежат пространству культуры и окрашены особенностями этой культуры – особенностью Индии, особенностью Иудеи. Вечен только дух, тленны все буквы, даже в заповедях, вышедших из уст Бога.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Работа любви"

Книги похожие на "Работа любви" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Григорий Померанц - Работа любви"

Отзывы читателей о книге "Работа любви", комментарии и мнения людей о произведении.