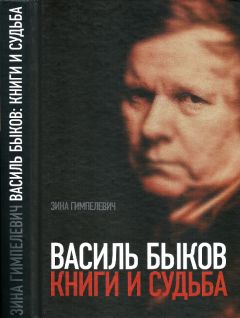

Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василь Быков: Книги и судьба"

Описание и краткое содержание "Василь Быков: Книги и судьба" читать бесплатно онлайн.

Автор книги — профессор германо-славянской кафедры Университета Ватерлоо (Канада), президент Канадской Ассоциации Славистов, одна из основательниц (1989 г.) широко развернувшегося в Канаде Фонда помощи белорусским детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Книга о Василе Быкове — ее пятая монография и одновременно первое вышедшее на Западе серьезное исследование творчества всемирно известного белорусского писателя. Написанная на английском языке и рассчитанная на западного читателя, книга получила множество положительных отзывов. Ободренная успехом, автор перевела ее на русский язык, переработала в расчете на читателя, ближе знакомого с творчеством В. Быкова и реалиями его произведений, а также дополнила издание полным текстом обширного интервью, взятого у писателя незадолго до его кончины.

События, однако, развиваются своим чередом. Гриневич не успел донести на друга — он был смертельна ранен в бою, который с карательной целью предприняли до зубов вооруженные эсэсовцы, укрепившиеся на той самой проклятой высоте. Васюков, пока еще легко раненный в том же бою, оказывает помощь Гриневичу и только тут узнает, что они оба белорусы. Видимо, для Гриневича этот факт тоже немаловажен, так как он, осознав, что умирает, требует, чтобы ординарец оставил его одного и попробовал спастись.

Васюков, конечно, ни за что бы не оставил в беде однополчанина — не тот у него характер. Но вот какова его реакция на признание человека, вдруг оказавшегося его земляком:

Бог мой — как же это случилось? Четыре месяца мы провоевали вместе, каждый день рядом — и спали, и ели, и даже порой он на меня покрикивал, а я и не подумал даже, что он — мой земляк. Почему же он не намекнул мне об этом раньше — белорусов же в роте, кроме нас, кажется, не было никого.

— Почему же вы мне раньше не сказали? — упрекнул я его с обидой, опускаясь около него на колени.

— А зачем? Зачем отделяться?

Да не отделяться — при чем тут отделяться, — просто я совсем бы другими глазами смотрел на него всю зиму, может, что-нибудь хорошее ему бы сделал — столько ведь раз я проносил мимо него мою заботу и свое внимание, без которых, честно говоря, замполит прекрасно обходился и сам. У него не было ординарца, и вообще ему никогда ничего не надо было.

На меня нахлынула нежность к нему, страх за его жизнь охватил с новой силой. Нужно было что-то делать, как-то спасать лейтенанта, но я не знал, куда теперь податься.

Эти чувства близости и родства нахлынули на Васюкова за несколько мгновений до смерти Гриневича; за смертью земляка последовала и его собственная гибель: побежав за водой для Гриневича, он встретил группу эсэсовцев, расстрелявших его в упор. Всего вероятнее, Васюков и Гриневич оказались в общей могиле, рядом со своими товарищами по роте. Как оказался в одной могиле со своими солдатами и командир полка Волошин.

Много, очень много произведений Быкова кончаются на трагической ноте. Погибают его любимые персонажи; погибают и подлецы. Получается, что перед войной все равны? В известной мере, пожалуй, так, и писатель это знает лучше многих других. Но вот «война все спишет» — нет, с этим он никогда бы не согласился. Да, неверный выбор, неправильное решение подчас приводят к последствиям разрушительным. Но и правильное решение подчас ни от чего не гарантирует — во всяком случае, в плане сохранения собственной жизни, а может быть, и жизней других людей. Быков прекрасно умеет раскрутить ситуацию до той черты, когда уже ни от кого ничего не зависит, в этом смысле с ним мало кто может сравниться. Но только пишет он не о ситуациях, ситуации — при всей их зачастую безнадежной и вызывающей ярость у цензуры правдивости — для него не самоцель, а лишь способ показать главное: экзистенциальную ответственность личности. Перед другими, перед жизнью, перед самим собой. Последнее, может быть, самое главное.

И тут уже неважно, солдат ты, генерал, младший ли офицер, как Василь Быков.

Но за экзистенциальным аспектом в массиве «военной» прозы Быкова проглядывает еще один — нравственный, и касается он уже самой личности автора. Судьба пощадила на войне лейтенанта Василя Быкова, не бросила его в общую могилу, более того, наградила талантом. Для чего? Наверное, для того, чтобы он рассказал правду. За всех тех, кто не может этого сделать. Все говорит о том, что именно в этом он видел свою главную задачу — и писательскую, и человеческую. Нет, не случайно он отдавал своим любимым героям свое имя или производные от него — начиная с Василя Глечика до Василевича и Васюкова. Этим он не выпячивал свой «светлый образ», а наоборот — уравнивал себя с другими, с теми, кто не уцелел, не дошагал, не дожил. Кто мог бы рассказать, да не вышло.

До конца 70-х он, как никто другой из его поколения, оставался верен «военной теме». Но потом сквозь нее все отчетливее стали проступать и иные темы.

Впрочем, проступали они и прежде.

Глава 4

Партизанская проза

Победители или побежденные?

Во всех своих произведениях Быков постоянно выступал против закостенелых догм, игнорировавших реальные обстоятельства: подобно Солженицыну, а одно время и вместе с ним, он защищал тех, кто, попав в бедственную ситуацию, просто будучи окруженным или плененным врагом, должен был нести несправедливую стигму предателя.

Четыре коротких романа, составившие третий том шеститомного собрания сочинений Василя Владимировича Быкова, были написаны в течение девяти лет. Несмотря на то что они писались в разные периоды его творчества, все четыре произведения объединяет родственность тем, времени и событий, а также преемственность художественных задач. Этой общности способствует и жанр всех четырех произведений: короткий роман, примерно около ста страниц каждый[145]. Тематическое единство (романы в основном посвящены теме партизанского движения и написаны о тех, кто прямо или опосредованно был с ним связан) способствует тому, что эти произведения прекрасно «уживаются» в одном томе. В каждом из четырех романов повествование ведется, как правило, от третьего лица.

Интересно, что помимо партизанской тематики эти маленькие романы объединяет один достаточно неожиданный момент: все они концентрируются на судьбах детей, подростков и женщин, то есть наиболее беззащитной части населения, оказавшегося под гитлеровской оккупацией. Макмиллин, анализируя первый роман этого тома, «Круглянский мост», в общих чертах отметил качественно новое направление произведений Василя Быкова; замечание критика легко прилагается ко всему третьему тому: «Поворот к новому отмечается с появлением „Круглянского моста“, первого произведения Быкова, типичного по необычности в трактовке партизанской темы»[146]. Продолжая мысль Макмиллина, следует отметить, что Василь Быков был первым советским писателем, показавшим темную сторону партизанского движения: анархию, бандитизм, мародерство и жестокость. По сути, он действительно был первооткрывателем этой взрывной темы; но и тут он продолжал свою «длинную фанатическую мысль» (Блок), отмеченную нами в его «армейской» прозе. Мы говорим о художественном и философском осмыслении Быковым толстовской идеи о бессмысленной жестокости любой войны. Действительно, в быковской картине партизанской войны читатель находит еще меньше справедливости и уважения к личности, чем в той, где писатель рисует регулярную армию. В партизанском движении больше анархии, и соответственно понятие того, что «война все спишет», было расхожим и практиковалось повсеместно. В то же время постоянная необходимость добывать еду, одежду, медикаменты, оружие, крышу над головой — все то необходимое, что худо-бедно, но как-то обеспечивалось в действующей армии, — способствовало проявлению порой бессмысленной жестокости партизан. Нередко партизанами становились случайные люди, которые вынуждены были служить делу, в которое не верили. Часто в партизаны уходили под давлением неожиданных обстоятельств, когда лес становился единственным приютом и надеждой на физическое выживание. В то же время партизанское движение стало беспрецедентно массовым именно в Беларуси, местное население в основном поддерживало партизан, и количество добровольцев неудержимо росло.

В Беларуси население было крепко взято в кольцо партизанами и немецкой администрацией, которая, в свою очередь, заставляла делать грязную работу полицаев, часто насильно или обманом набранных на службу. Добровольно в полицаи шли в основном отбросы общества, алкоголики или сломленные системой люди, для которых эта служба становилась источником легкой материальной добычи. Одна из функций полицаев заключалась в том, что они служили буфером между партизанами и оккупантами. Здесь надо заметить, что и у партизан, и у полиции был один и тот же источник для пополнения личного состава — местное население. Поэтому имелось немало случаев, когда обе стороны пользовались услугами одного и того же лица, «слуги двух господ».

Поражает неоднородность белорусской полиции. Верхушка ее часто коренным образом отличалась от примитивных грабителей и потребителей самогона — основного ее состава. Образовательный уровень тех, кто возглавлял белорусскую полицию, как правило, был гораздо выше, чем у основного населения. В идеологических вопросах они занимали антибольшевистские позиции; некоторые прошли через нацистскую школу. И тем не менее даже у таких людей нередко возникал нравственный конфликт с властью, поскольку им приходилось находиться в постоянном противоречии и с местным населением, и с партизанами, и со своим начальством — оккупационной администрацией.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василь Быков: Книги и судьба"

Книги похожие на "Василь Быков: Книги и судьба" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба"

Отзывы читателей о книге "Василь Быков: Книги и судьба", комментарии и мнения людей о произведении.