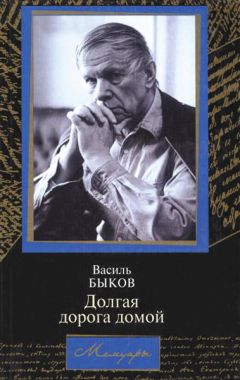

Василь Быков - Долгая дорога домой

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Долгая дорога домой"

Описание и краткое содержание "Долгая дорога домой" читать бесплатно онлайн.

Аннотация издательства: Василь Быков (1924–2003) — прозаик, драматург, киносценарист, литературный критик, публицист, общественный деятель. Народный писатель Беларуси, президент Белорусского ПЭН-Центра, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и БССР, многих престижных литературных премий. Творческая судьба В. Быкова — непревзойденный образец гражданского мужества, нонконформизма, стоицизма. В советской литературе он явился первооткрывателем так называемой окопной правды о войне. Писатель — несомненный лидер мировой «военной» прозы второй половины XX века. Эта книга — воспоминания писателя о пережитом почти за 80 лет его богатой событиями жизни. Василь Быков рассказывает о наиболее ярких страницах своей биографии, дает оценку общественно-политическим и культурным процессам, которые происходили на его глазах.

Тем временем погода резко изменилась — за ночь подморозило. Воспользовавшись этим, пехота всё-таки отбила фольварк и продолжала движение по обе стороны проселка, обсаженного деревьями и кустами. Откуда ни возьмись, снова танки. Пулеметными очередями они заставили стрелков залечь прямо в поле. Надо было немедленно окапываться. Но как это сделаешь? Лопатки не берут мерзлую землю. Так и лежали под огнем, даже не стреляя. (Это в кино эффектно показывают, как солдаты с гранатами в руках ползут под танки, взрывают их. В действительности так не бывает.) В том бою, к примеру, танки приблизились метров на 400 и остановились. Цепь перед ними — как на ладони. Вот они и начали: снаряд за снарядом — чуть ни в каждого бойца. Выбивают батальон. Я приказал развернуть сорокапятку у обочины. Хоть мы и в боевых порядках стрелков, даже на полсотни метров впереди (просто не успели отойти вместе с пехотой), но стрелять всё равно далековато. А надо! Из танков нас пока не видно: придорожные кусты маскируют. Мой наводчик открывает огонь. Я лежу немного в стороне от сорокапятки. Это нужно для того, чтобы лучше корректировать стрельбу. После каждого выстрела поднимается туча дыма, и тогда не разглядишь, куда попал снаряд. Со стороны видней. Смотрю, выстрел — и мимо. Еще один — тоже мимо. Третий… Попадание!

Бронебойный снаряд, трассу которого можно было проследить, ударился о броню и рикошетом ушел в небо. Ударить бы в борт или в гусеницу! Но дистанция почти полкилометра. Тут бы хоть в танк попасть! Не помню, сколько мы[101] сделали выстрелов (где в такой горячке сосчитаешь), но нас заметили. Когда я в очередной раз махнул рукой, командуя «огонь!», неподалеку разорвался первый снаряд, выпущенный из танка. И мне в руку — осколок, узкий и острый. Он застрял между фалангами пальцев, полилась кровь. (Даже в санчасти врачу не удалось выдернуть его, это сделали лишь в госпитале.)

Я стал перевязывать рану и несколько ослабил внимание к танкам. А они между тем пришли в движение. Необходимо было довернуть орудие, нацелив его на танк, который нас обстрелял. Довернули. Но теперь стрелять мешал большой куст. Кто-то должен был его срубить, выдвинувшись на открытое место без всякого прикрытия. Кого послать? Решение нужно было принимать быстро, и я его принял… Оно, может быть, до сих пор на моей совести. Потому что послал я того, кто совершил проступок, из-за которого незадолго перед этим чуть не застрелил его. Ночью этот солдат то ли по небрежности, то ли из озорства пальнул в немецкую колонну и обнаружил нашу позицию, всех нас. К счастью, тогда всё обошлось, немцев не привлек случайный выстрел. А ведь могло быть совсем иначе…

Словом, я без колебаний скомандовал: «Лазук (фамилия изменена) — вперед! Руби куст!» Он не сразу и не очень торопясь пополз за топором, а затем — к кусту. Едва сделал несколько ударов, лежа на боку, как разорвался еще один снаряд, и Лазук был убит. Немцы, видно, пристрелялись и следующий снаряд всадили под самый ствол…

Я уже путаю… Их было двое, молоденьких, очень похожих друг на друга, — Синцов и Пронин. Оба младшие сержанты. Забыл уже, кто командовал орудием, кто наводил. Наводчика сразу — насмерть, командира ранило в плечо и еще куда-то. Не задело лишь заряжающего. А сорокапятка наша перевернулась и свалилась в воронку. Все мы, раненые, поползли по канаве и, стараясь держаться за кустами, рванули к своему передку с лошадьми. А после — в тыл, в санчасть. На следующий день нас на машине отвезли в госпиталь в Сексарде, городок в 60 километрах от передовой, который мы брали месяц назад.[102]

Госпиталь размещался в тамошней гостинице, в самом центре городка. Кажется, это было двух — или трехэтажное здание.

Номера, как обычно в таких гостиницах, — маленькие и тесные. Здесь снова, как и в первом моем госпитале, на каждой кровати лежало по два-три человека. И в солдатских палатах, и в офицерских. На этот раз моим напарником оказался командир стрелковой роты, раненный в лицо. На белый свет смотрел он только одним глазом, кормили его с ложечки, осторожно раздвигая губы.

Нужно сказать, что здесь было иное госпитальное житье, чем на Украине. Главное, что ноги у меня были целы, и я мог выходить в город. В городе привлекала интересная, непривычная для нас жизнь. По вечерам работал ресторанчик, где расторопные, цыганского вида официанты приносили вино — за деньги и просто так, за обещание заплатить завтра. Повсюду на стенах висели отпечатанные на розовой бумаге призывы вступать в венгерскую компартию. За городской окраиной, в виноградниках, можно было без труда найти винные погреба, которые, конечно же, разграбили освободители. Оттуда по канавам несколько дней текла драгоценная жидкость, похожая на кровь. Мы, ходячие раненые, наливали ее в бутылки и канистры, несли в госпиталь, чтобы угостить тех, кто не мог двигаться. Но у входа стоял замполит, отбирал у нас переполненные емкости и отправлял их в столовую, где за обедом давали по стакану. Норма была смешной, и мы всегда находили возможность многократно перекрывать ее.

Хорошо жилось в госпитале! Но, как всё хорошее, такая жизнь скоро кончилась. Под новый год немцы прорвали фронт, и их танковый авангард вышел на окраину города. Нас, ходячих, отправили пешком на переправу.

Была завируха, густыми хлопьями валил снег. Я вместе с двумя лейтенантами и госпитальной сестричкой Галей отмахали за ночь немало километров и оказались на берегу Дуная, в городке Байя. Но на переправу нас не пустил заградотряд. Прежде всего потому, что мы были без оружия. Тамошние начальники решили, что перед ними или дезертиры,[103] или те, кто собирается сдаться в плен. А откуда могло быть оружие? Свой штатный ТТ я после ранения оставил в полку, а добытый в боях «вальтер» отобрали в госпитале — с пистолетом находиться в нем не положено. От ареста нас избавила Галя, объявив, что сопровождает раненых. А через Дунай мы переправились несколько ниже — перешли по льду, стараясь не попасть в открывшиеся полыньи. Мокрые и бесконечно уставшие мы рухнули на кровать в каком-то доме и так втроем проспали до утра. Утром уже были в госпитале. Там из моей раны извлекли, наконец, осколок, но остался крохотный кусочек. Ношу его до сих пор. Как память.

В этом тыловом госпитале в Сегеде я пробыл недолго — выписался уже в конце месяца. На попутных машинах добрался до отдела кадров армии, где получил направление в армейскую противотанковую бригаду (ИПТАБР). Это было для меня чем-то вроде повышения. После моих сорокапяток 76-миллиметровые пушки, поступившие на вооружение бригады, показались мне исполинами, против которых не устоит никакая броня. В Дунапатай, где формировалась бригада, я шел с двумя лейтенантами — Ивановым и Рыжковым. Окончив училище до войны, они должны были служить в корпусной артиллерии и очень огорчались, что попали в противотанковую, где «ствол длинный, а жизнь короткая».

Но моих спутников послали туда после штурмового батальона, в котором они отвоевали свой срок, так как были окруженцами и до освобождения кантовались в Одессе. Топая со мной, лейтенанты угрюмо молчали, а я радовался, потому что вырвался, наконец, из мученицы-пехоты.

В феврале наш полк (ИПТАП) своим ходом выехал на фронт и занял позиции позади стрелковых частей. То был противотанковый оборонительный район (ПТОР), находившийся на направлении вероятного прорыва немецких танков. Эту вероятность кто-то определил с дьявольской точностью, ибо вскоре немцы действительно нанесли удар и разгромили нас за одно утро. От полка ничего не осталось: ни пушек, ни тягачей-«студебекеров». За три месяца до окончания войны противник сумел собрать мощный бронированный кулак. Каким образом даже в то время у него еще было[104] так много танков, можно прочесть в недавно переведенной книге воспоминаний Альберта Шпеера, рейхсминистра, занимавшегося в гитлеровской Германии вооружениями. В ней он рассказывает, как перестраивал немецкую промышленность на военный лад, в том числе на выпуск танков, самолетов, других видов техники и вооружения, в которых вермахт не испытывал недостатка вплоть до последних дней войны.

Что касается обстановки, сложившейся в Венгрии, то немцы всю зиму громили там два Украинских фронта — Малиновского и Толбухина. О поражениях и потерях, которые понесли они, в Союзе никто не знал, их замалчивали в сводках и в средствах массовой информации. Только из опубликованных впоследствии мемуаров маршала Малиновского стало известно, в каком катастрофическом положении очутились наши войска в Венгрии. Немцы разгромили несколько армий (особенно досталось 3-му Украинскому фронту маршала Толбухина), вышли к Дунаю. Судя по всему, Сталин не знал, как изменить создавшееся положение, и, по свидетельству Малиновского, дал право ему и Толбухину решить самим: оставлять ли фронт (точнее — оба фронта) на правом берегу или отвести на левый. В последнем случае возникала необходимость переправить огромное количество войск, техники, тыловых частей и подразделений. А воспользоваться для этого можно было лишь двумя понтонными переправами. И всё-таки оба командующих приняли решение отводить фронты за Дунай, чтобы сохранить значительную часть живой силы и техники. Но в это время на Дунае пошел лед и снес обе переправы. Таким образом, войска должны были спасать самих себя. Много там полегло народу… Среди других погибла и почти вся моя прежняя дивизия. На встречах фронтовиков я всякий раз допытывался: есть ли кто-нибудь из 924-го полка? Из рот и батарей — никого. Только несколько тыловиков, военврач, да те, кто, как я, выбыл в декабре по ранению.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Долгая дорога домой"

Книги похожие на "Долгая дорога домой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Василь Быков - Долгая дорога домой"

Отзывы читателей о книге "Долгая дорога домой", комментарии и мнения людей о произведении.