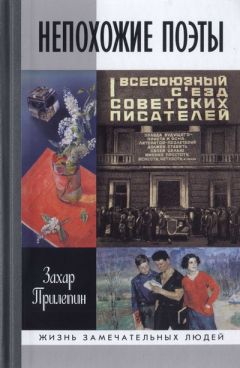

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

— Если хотите знать, что такое поэт, посмотрите на Луговского! — чеканит Анна Андреевна.

Луговской, правда, перекопал двор вместе с кирпичными дорожками, которые пришлось потом перестилать, но это ничего.

Он снова мирится и сходится с Булгаковой. Живут — одной семьёй.

Елена Сергеевна даёт ему рукопись «Мастера и Маргариты», которая у неё с собой, — Луговской становится одним из первых читателей этого романа.

Она набирает его поэмы.

Луговскому поступает новое предложение от Эйзенштейна: писать стихи для его новой картины «Иван Грозный» — съёмки проходят в Алма-Ате.

Понемногу появляются деньги. Понемногу возвращаются цвета в жизнь.

Какое-то время его стихи в Ташкенте не хотели передавать по местному радио: а вдруг дезертир, вроде идут такие разговоры. Это в те дни, когда работать на победу позволили всем, кого били-колотили перед войной, — в Кирове упомянутый Анатолий Мариенгоф, давно и непререкаемо признанный ненужным поэтом, и тот выступает на радио и выпускает сразу несколько книг стихов.

По поводу Луговского делают из Ташкента звонок в ПУР, там наводят справки и дают твёрдый ответ: «Владимир Луговской вёл себя на фронте достойно, был контужен и комиссован. Никаких причин не передавать стихи — нет».

В начале лета Луговской в Алма-Ате.

«Одновременно с Луговским приехало несколько киносценаристов, — вспоминает Ольга Грудцова. — Они собрались в сценарном отделе. Сценаристы начали с жалоб: их поселили в непригодном помещении, матрацы жёсткие, столовая плохая и т. д. Они злились и брюзжали. А рядом стоял, небрежно опираясь на палку, Луговской и молчал. Когда же начальник сценарного отдела спросил, есть ли у него какие-либо требования, Владимир Александрович ответил, что всем доволен и никаких претензий у него нет…

Луговской долго ещё пробыл в Алма-Ате. Он жил в гостинице, отданной под общежитие работников искусств, в крохотной комнате…

У него болели ноги. Идти от общежития до киностудии и дома Эйзенштейна было далеко. Стояла томительная жара. Но Луговской приходил ежедневно. Они работали с Эйзенштейном…

Мы жили без дров, полуголодные, плохо одетые. Люди устали, опустились: грязные воротнички, немытые лица… Луговской приходил на студию тщательно выбритый, с мастерски, по-особенному завязанным галстуком, всегда элегантный, хоть и в обтрёпанных брюках и рваных туфлях».

О том же периоде вспоминает Мария Белкина: «Он никогда не был жалким, никогда. Его облик, прямая спина не позволяли представлять его жалким, но он вдруг стал глубоко изменившимся. Исчезло всё внешнее, наигрыш, актёрство, — он в, едь и всегда немного актёрствовал, позировал, и вдруг нет ничего».

Про то, что Луговской изменился, пишет летом 1942 года и Елена Сергеевна из Ташкента, куда Луговской вернулся после работы над фильмом.

«Володя — молодец, с ним хорошо и легко».

А совсем недавно с ним было плохо и невыносимо.

23 июля 1942 года в Ташкент приехали Ирина Голубкина с Милочкой — до тех пор они находились в Сталинобаде.

У Милы складываются самые добрые отношения с Булгаковой.

Потом вспомнит: «Елену Сергеевну я запомнила. Она была очень ласкова со мной, без фальши и натянутости, которые дети всегда чувствуют».

Булгакова пишет знакомым письма об их житье в стиле «и смех и грех»:

«Москиты, оказавшиеся страшной сволочью, москиты, о которых Володя, восхваляя эту чёртову Среднюю Азию, никогда не сказал ни слова, — москиты, о которых все упоминали мимоходом, — искусали меня вконец. Что это значит? Это значит, что на моих руках, лице и шее (и отчасти на ногах и на теле) зияет не меньше 200–300 открытых ран, так как я не выношу, когда у меня появляется какое-то открытое пятнышко, а если оно при этом чешется, то я сдираю кожу с таким упоением, что испытываю при этом физическое наслаждение…

В результате я похожа на зебру, приснившуюся в страшном сне, и, между нами говоря, прощу теперь Володе все смертные грехи за то, что на него это не производит никакого впечатления и он по-прежнему говорит, что милей мово нет на свете никого.

Затем — жара. Это та самая адская жара, в которой мне лично, безусловно, суждено доживать, когда я перейду из этого мира в другой. Сколько градусов уже безразлично, потому что это пекло. Например, на моей лестнице нельзя сидеть просто на ступеньках, сожжёт зад, приходится подкладывать подушечку…

Двор значительно опустел, уехали… Леонидовы, Уткин (слава богу)…

Пришёл Володя и стал диктовать мне свою поэму для 2-й книги “Жизнь”. Боюсь сглазить, — но, кажется, это будет замечательная вещь».

За несколько месяцев Луговской напишет более двадцати поэм цикла.

Читал их Ахматовой. Она молча слушала, поставив стул в тень. Просила приносить ей каждую новую главу — сразу поняла, что это такое, какая сила в новом Луговском.

Несколько раз они читали вдвоём какому-то малому количеству гостей, по очереди. Луговской уже написал «Белькомб» — о своей французской, убитой любви.

Редкие слушатели вспоминают, что ощущения были невозможные: Ахматова, лучшие стихи Луговского — шок.

Читал Всеволоду Иванову, потом спорили о форме поэмы.

Иванов записывает:

«Луговской, совершенно серьёзно — он был трезв, — сказал:

— Она написана в форме бреда».

В 1942 году Луговской начинает работу над едва ли не лучшей поэмой книги — «Сказка о сне», посвящённой Булгаковой: «…Неужто я / Сквозь сорок лет прошёл, чтобы под утро, / В тот час, когда кончается планета, / Увидеть эту женщину…»

Ей же, в 1943-м, посвящено стихотворение «Непрядва»: «И на серебряном песке / Следы подков и пена. / И кочет кычет вдалеке, / Жена моя Елена!»

А Елене Сергеевне вдруг начинает сниться Михаил Афанасьевич Булгаков, её единственный муж на земле и на небе.

— Как он? — спрашивает Булгаков про Луговского во сне.

— Хороший любовник, — отвечает она, пожимая плечами.

Булгаков не ревнует. Он же знает, что жена она только ему.

Елена Сергеевна выезжает из Ташкента 1 июня 1943 года — её вызвал МХАТ. Луговской ещё не понимает, что эта женщина, которую он видел своей женой, уже не вернётся назад.

В комнату Булгаковой въехала Ахматова — теперь они соседи с Луговским и видятся каждый день.

Что-то понимая, Луговской пишет в Москву Елене Сергеевне, просит наконец оторваться от Михаила Булгакова, перестать быть его вдовой — и жить с ним, с живым Луговским.

Но не может быть два Мастера у одной женщины. Мастер может быть только один.

В Москве Елена Сергеевна твёрдо решает: она только вдова, и всё. И больше ничего не надо.

И оказывается права.

ЗМЕИНАЯ КОЖА

1943-й принёс великую надежду на свободу Родины.

В неоконченной поэме «Ташкент» есть это ощущение: «И далеко по улицам Ташкента / Я слышал голос: “Важные известья!” / Сигнал Москвы и мерный шум эфира. / Стояли толпы возле рупоров. <…> / Все ждали, глядя на луну, / Бросая в нетерпенье самокрутки, / Известий из Москвы, но медлил диктор. / — Полтава… — говорили. — Нет, Чернигов. / Иль, может, Витебск? Или Мелитополь? — / Десятки называя городов. / Проникнутые судорожным счастьем, / Все спорили и ссорились, как дети…»

Луговские выехали в Москву 1 декабря 1943 года. Их провожала целая толпа — первые ташкентские полгода походов поэта «в арык» подзабылись: Луговского вновь полюбили многие.

И Ахматова тоже провожала.

Ещё забавная деталь: Борис Пастернак в этом году некоторое время жил в московской квартире Луговского — у него не было другого жилья. Так что: Ахматова провожает, Пастернак встречает, такой кругооборот.

На вокзале Луговской был взволнован, всё окликал, вдруг напугавшись: «Татьяна! Где моя поэма?»

Ответ был: «Она у тебя в руках!»

«Середина века» доказывала в первую очередь ему самому, что он не лишний в этой жизни, что он был не случаен. Потерять такое ощущение вместе с поэмой немыслимо. Он уже один раз потерял себя.

Вскоре Луговской будет читать «Середину века» в доме Пастернака (гостеприимство — за гостеприимство) самым близким товарищам: Антокольскому, Паустовскому, Тихонову, Фадееву, Чиковани… В поэме, между прочим, есть замечательная глава про 1937 год — «Каблуки» — жёсткая, правдивая; дерзкие куски на ту же тему есть в поэме «Москва» — такое будут сочинять после разоблачения культа личности, и то замирая от собственной смелости, — но как раз тогда Луговской ничего подобного писать не станет.

Друзья выслушают и скажут, что это прекрасно и пронзительно, — но опубликовать это, признают друзья, невозможно.

Луговской отмахнётся: главное, что поэма есть.

А пока он входит в свой дом. Тут жила мама. Сюда приходили было его ученики, и обожали его, а он обожал их. Тут всё было по-другому.

Дома разор.

Часть ценных вещей из квартиры пропала: жильцы, бывшие тут до Пастернака, устроили небольшой пожар, чтобы скрыть своё воровство. Но коллекция сабель почти вся сохранилась. Унесли какие-то самые красивые на вид клинки, на деле реальной ценности не представляющие.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.