Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

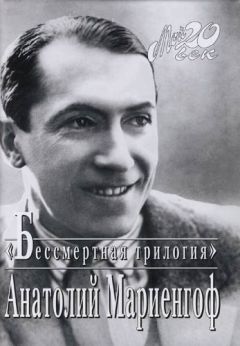

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

— А вот художником пригласим Сергея Тимофеевича, — обратился Мейерхольд к Коненкову, — он нам здоровеннейших этаких деревянных болванов вытешет».

Великий скульптор Сергей Коненков за «болванов» ужасно обиделся и тут же в сердцах ушёл с читки. Но Мейерхольд не раздумал — они вообще в те дни с Мариенгофом сходятся и начинают дружить.

Если говорить о Мариенгофе как драматурге, то «Заговор дураков» при всей их оригинальности всё-таки был пробой, к тому же поэтической и абсолютно имажинистской: перенасыщенной образами и метафорами; плюс ко всему имеющей несколько надуманный сюжет: трудно всё-таки представить, что поэт Тредиаковский желал свергнуть Анну Иоанновну, а у Мариенгофа именно это и происходит.

Хотя и там уже проявились фирменные черты драматургии Мариенгофа.

Во-первых, точный, нисколько не базарный, а скорее даже аристократический (в конце концов, он русский дворянин по материнской линии) юмор.

Трагедия начинается со сцены похорон лошади Анны Иоанновны:

Утишьте страсти. Умерьте пыл.

Сегодня день надгробных возрыданий.

Хороним мы прекраснейшую из кобыл —

Любимицу великой государыни.

Это славно сделано.

Во-вторых, смеховое начало там неизменно соседствует с трагедийным: Мариенгоф жил в эпоху революций и войн, человеческое мелкотемье было не в его вкусе. Большим временам — высокие страсти.

(Надо сказать, Мариенгоф позволял себе то, что было более чем уместным в русской драме XIX века, а в следующем веке уже стало дурным тоном — он запросто и всерьёз вводил в свои сочинения в качестве героев цариц и царских наследников, вождей и премьеров: шекспировский размах, шекспировские страсти; а вот Есенин Екатерину Великую из «Пугачёва» выбросил — решил, что не мужицкое это дело — цариц рисовать.)

Наконец, Мариенгоф был, в лучшем смысле, классицист, поэтому драматическое напряжение, завязку, конфликт и развязку выдерживал неукоснительно. Лучшие его пьесы элементарно захватывают — их интересно читать.

Дебютную работу Мариенгофа отдельные ценители восприняли с воодушевлением.

Журнал «Театр и музыка» писал: «Оригинален и плодотворен замысел трагедии Мариенгофа: если Есенин в “Пугачёве” искал первого зачинателя революционных восстаний, то урбанист Мариенгоф первых “бланкистов” — заговорщиков против царизма — находит в шутах-дураках, потешавших самодур-цариц: Анну Ивановну и её приспешников <…> Трагедия Мариенгофа несомненно знаменует благостный перелом в его творчестве <…> поэт пришёл к интуитивному углублению исторического “вчера” и к лирическому предвосхищению исторического “завтра” <…> Мариенгоф не только умный ученик и даровитый последователь Есенина, он превзошёл своего учителя мастерским воплощением трагедии первых заговорщиков, энергией драматического движения, разнообразием и своеобразием сценических положений».

У Мейерхольда, к сожалению, не получится поставить ни «Заговор дураков», ни «Пугачёва» — однако признаем, что положение Мариенгофа тогда было высоко, как мало у кого: если его кто ругал — так это Ленин, если он кого-то ниспровергал — так Брюсова, если он ссорился — так с Маяковским, а если кто-то его пьесу желает ставить — так, значит, это должен быть кто-то не меньше великого новатора.

Постановку по «Заговору дураков» сделали в Проекционном театре Мейерхольда — но без его прямого участия, — и спектакль чудовищным образом провалился на первом же показе.

История знает такие казусы, это не единственный. «Левое искусство» не рассчитало в тот раз своих возможностей и широту зрителей — в итоге авторы постановки переумничали…

Мариенгоф неудачу пережил: имажинисты давно закалились и задубели на литературных сквозняках.

Другой вопрос, что казавшаяся нерушимой дружба нежданно — нет, не распалась, до этого ещё было далеко, но начала видоизменяться.

Они ухитрились ни разу не поссориться за дни и месяцы товарищества, но летом 1921 года Мариенгоф вдруг пишет поэму «Разочарование», в которой говорится: «Не согревают стынущие руки / Давнишней дружбы розовый очаг…»

Тогда в жизни Есенина появилась Галина Бениславская: поначалу она была всего лишь одна из многочисленных поклонниц. Даже если поэты пользовались благосклонностью своих читательниц — а они пользовались, — им в голову не приходило вовлекать женщин в свою личную жизнь.

Личной жизнью Есенина и Мариенгофа была их поэзия, а также их поэтическая стратегия, их совместные выступления и поездки, их книги, их сборники, их, наконец, быт.

Но теперь Бениславская стала появляться на Богословском, в обшей квартире, оставаться там ночевать — ещё позавчера это было немыслимо.

Шаг за шагом Галя становится ближайшим другом Есенина.

Впрочем, и Анатолий в долгу не оставался.

В мае 1921 года в книжной лавке имажинистов он знакомится с актрисой Анной Борисовной Никритиной.

И все доспехи, всё разноцветное оперение циника и паяца полетело к чёрту: с ним приключилась любовь с первого взгляда…

Никритина была на три года моложе Мариенгофа — ему в ту пору было 24, ей 21. Она родилась 5 октября 1900 года в Чернигове, училась в Киевской драматической студии с 1917-й по 1919-й, затем стала артисткой Полтавского городского театра.

Ещё в 1916 году, будучи на каникулах в Москве, ходила с братом по театрам и затаила мечту: попасть в Камерный, где заправлял великий Александр Таиров. В 1920-м, уже задействованная в нескольких спектаклях Полтавского театра, решила рискнуть: поехать в Москву и экзаменоваться в студию Камерного. Прошла — и осталась в столице.

Один из современников охарактеризовал Анну Никритину как «маленькую, изящную женщину, неожиданную в своих высказываниях».

В ней был шарм.

Мариенгоф описывает осень 1921 года:

«С одиннадцати часов вечера я сижу на скамеечке Тверского бульвара, против Камерного, и жду. В театр мне войти нельзя. Я — друг Мейерхольда и враг Таирова <…>

Иногда репетиции затягивались до часу, до двух, до трёх ночи».

Дома Есенин над ним пока ещё весело издевается, обещает подарить тёплый цилиндр с ушами. Никритиной даёт кличку: мартышка, мартышон — у неё милейшая мордочка и маленький носик. Есенин, естественно, находит её дурнушкой и трогательно ревнует товарища, втайне надеясь, что тот образумится.

Но Мариенгоф больше не образумится никогда: этот носик его победил навек.

А там и у Есенина, наряду со всё прощающей Бениславской, появляется сногсшибательная дива — великая танцовщица Айседора Дункан, заехавшая в красную Москву делать новое революционное искусство и угодившая прямо в руки рязанскому сногсшибательному золотоголовому парню. Шумят страсти, катятся по всем столовым, салонам и редакциям московские сплетни, шум-гам, Серёжа перебирается к ней в особняк…

Одно к одному: Мариенгоф и Никритина тоже начинают жить вместе — в той самой квартирке на Богословском, где до этих пор на равных хозяйских правах жил Есенин.

Милая подруга принесла с собой, вспомнит, задыхаясь от нежности, Мариенгоф, «крохотный тюлевый лифчичек с розовенькими ленточками. Больше вещей не было».

Три года неразрывного, удивительного и замечательного товарищества двух поэтов подошли к концу. Они ещё не хотели в это верить, но…

Однажды Вятка и Толя подарят друг другу стихи.

Мариенгоф напишет:

Какая тяжесть в черепе!

Олово и медь

Разлука наливала в головы

Тебе и мне.

О, эти головы!

О, чёрная и золотая!

………………………

И в первую минуту

(Лишь ты войдёшь в наш дом)

В руке рука захолодает

И оборвётся встречный поцелуй.

(Процитирован первый вариант стихотворения; в «Романе без вранья» Мариенгоф скажет, что оно сочинилось перед самым, в мае 1922-го, отъездом Есенина за границу — но обманывает: заранее заготовил, ещё в январе, как раз когда Никритина поселилась на Богословском; просто не показывал Серёже.)

Есенин тогда начал пить — и легендарное его, круглосуточное, пока ещё бодрое и лихое пьянство берёт отсчёт именно с той поры, как он оказался в особняке Дункан на Пречистенке.

Из этого можно сделать один и простой вывод: устраивать в доме на Богословском такие загулы не давал именно Мариенгоф, так или иначе создавая другую атмосферу: аккуратизма, трезвости, чистоплотности и порядка.

Есенин уезжает с Айседорой за кордон — и тут словно бы в обратную сторону качнётся маятник.

Внезапная и страстная ностальгия, видимо, причудливо наложилась на есенинское отношение к самому главному другу.

Апофеозом дружбы поэтов станет их переписка.

Таких, как Мариенгофу, писем Есенин своим женщинам не писал никогда.

«Милый мой, самый близкий, родной и хороший…» — пишет Толе Сергей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.