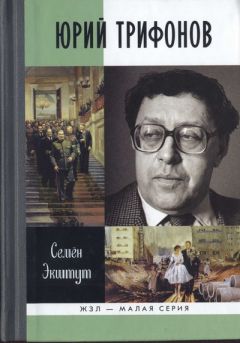

Семен Экштут - Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного"

Описание и краткое содержание "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного" читать бесплатно онлайн.

Юрий Трифонов (1925–1981), популярнейший писатель эпохи позднего социализма, родоначальник городской/московской прозы как литературного направления, до сих пор остаётся «недочитанным», полагает автор книги. «Я пишу о смерти („Обмен“) — мне говорят, что я пишу о быте; пишу о любви („Долгое прощание“) — говорят, что тоже о быте; пишу о распаде семьи („Предварительные итоги“) — опять слышу про быт; пишу о борьбе человека со смертельным горем („Другая жизнь“) — вновь говорят про быт», — сетовал Трифонов. Вместе с тем и в самой его судьбе, и в произведениях отразились как провалы, так и вершины великого советского эксперимента по справедливому переустройству жизни. Сын репрессированных родителей — и, несмотря на это, выпускник престижного Литературного института, уже за дипломную повесть «Студенты» получивший Сталинскую премию; связанный по первому браку с «подругой» Берии, — и позже, минуя «железный занавес», объехавший полмира как спортивный журналист; преуспевающий литератор — и не дождавшийся издания отдельной книгой своего главного произведения «Дом на набережной»… Семён Экштут, историк, доктор философских наук, попытался взглянуть на писателя в контексте «большого исторического времени» и обнаружил масштабно мыслящего философа, предсказавшего в творчестве причины, по которым великий эксперимент не удался. Многие суждения С. Экштута, как всегда, неожиданны, полемичны, провокативны — с установкой на споры, — но этим и интересны, а может быть, и полезны, о чём судить, конечно, читателю.

знак информационной продукции 16+

Михаил Андреевич Суслов, секретарь ЦК КПСС и главный идеолог партии, разрешил напечатать эту повесть на журнальных страницах, причём как само его решение, так и его мотивировка оказались совершенно непредсказуемыми. Суслов сказал, что «это правда, все мы так жили»[285]. Эти слова решили судьбу книги. «В цензуре поёжились и подписали»[286]. Цензоры не осмелились исправить ни одной строчки. Осталось загадкой, почему чопорный, абсолютно неэмоциональный, ни разу не замеченный в проявлении обычных человеческих чувств «серый кардинал» из Политбюро, всегда рьяно стоявший на страже устоев советской власти и чистоты идеологии, познакомившись с повестью «Дом на набережной», может быть, в первый и в последний раз в своей жизни проявил непосредственную реакцию. Можно предположить лишь одно: такова была власть высокого таланта! Знаменитый режиссёр легендарного Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов вспоминал, что по Москве немедленно поползли слухи о словах «серого кардинала» из Политбюро: «Почему не печатают эту книгу? Эту книгу надо печатать. Мы все страдали, мы все подвергались нападкам Сталина, мы все прожили этот страшный период. Печатайте эту книгу» [287]. Однако очень скоро власть опомнилась, и всё вернулось на круги своя. Повесть оказалась под негласным запретом. «Дом на набережной» существовал лишь в качестве журнальной публикации. Повесть не разрешили выпустить отдельной книгой, её не включали в однотомники избранных произведений Трифонова, не вошла она и в последний прижизненный двухтомник писателя. Исключением стал однотомник «Повести», выпущенный в 1978 году издательством «Советская Россия» мизерным для того времени тиражом 30 тысяч экземпляров. (Книги «литературных генералов» выпускались миллионными тиражами.)

Все, кому довелось жить в тридцатые и сороковые годы, все без исключения испытали чувство страха. Важнейшей чертой пережитого страха была его иррациональность. Илья Григорьевич Эренбург вспоминает о первых послевоенных месяцах. «Мы как-то сидели в писательской компании, рассуждали о том о сём. Берии присвоили маршальское звание. (Это произошло 9 июля 1945 года. — С. Э.) О. Ф. Берггольц вдруг спросила меня: „Как вы думаете: может тридцать седьмой повториться, или теперь это невозможно?“ Я ответил: „Нет, по-моему, не может…“ Ольга Фёдоровна рассмеялась: „А голос у вас неуверенный…“» [288] Не существовало чётких и всем хорошо известных правил поведения, руководствуясь которыми можно было бы избежать репрессий. В жизни не существовало никаких гарантий. И это утверждение справедливо по отношению ко всем персонажам повести — реальным и вымышленным.

В «Доме на набережной» вскользь упоминается некто Лозовский: в кабинете огромной квартиры члена-корреспондента Академии наук и профессора Николая Васильевича Ганчука, живущего в Доме на набережной, была фотография этого человека с дарственной надписью. Вадим Глебов, которого недоброжелатели Ганчука попросили подробно описать профессорский кабинет, счёл за благо не упоминать о фотографии. «Тогда Лозовский был ещё в полном порядке, но Глебов проявил осмотрительность»[289]. Только очень внимательные читатели повести обратили внимание на выразительную деталь: в момент публикации повести уже мало кто помнил имя этого реального исторического персонажа. Впрочем, обо всём по порядку. Соломон Абрамович Лозовский был членом партии с 1901 года, и — за редчайшими исключениями — всегда поддерживал генеральную линию партии, чем объясняется его последующая блестящая карьера. В разные годы жизни он был генеральным секретарем Профинтерна, директором Гослитиздата, заместителем министра иностранных дел СССР, заместителем начальника и начальником Совинформбюро, членом ЦК и депутатом Верховного Совета СССР. Лозовский принадлежал к советской элите. Это его погубило. «Элита задумана была как опора власти, но она же первая и погибала, потому что то и дело попадалась под руку»[290]. В конце января 1949 года, в период борьбы с «безродными космополитами», Лозовский, живший в квартире 16 Дома на набережной, лишился всех своих высоких постов и был репрессирован, а 12 августа 1952 года, в возрасте семидесяти четырёх лет, расстрелян по делу Еврейского антифашистского комитета. После смерти Сталина Лозовского посмертно реабилитировали, однако сделали это под сурдинку — втихомолку, украдкой. В середине 1970-х годов его имя фактически всё ещё находилось под негласным запретом, и за исключением немногих профессиональных историков о трагической судьбе Лозовского даже очень образованные читатели знали немного. Поэтому никто не заметил допущенную автором повести неточность. Эпизод, о котором идёт речь, относится к осени 1949-го, когда Лозовский, арестованный в начале этого года, уже не мог быть «в полном порядке». Неточность можно легко объяснить. Во-первых, от художественного произведения нельзя во всём требовать скрупулёзной точности в мельчайших деталях. Повесть — это не научная монография. Во-вторых, даже те, кому довелось жить во второй половине 1940-х, плохо помнили отличие одного года от другого и нередко ошибались в датировке событий. Поэт Борис Слуцкий написал об этом феномене с афористической точностью: «Потомки разберутся, если у них будет время, желание, досуг и, как теперь говорят, бумага. <…> Эти годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчленённой массой»[291]. В середине 1970-х «разбираться» с недавним прошлым время ещё не пришло. И то, что не было позволено историкам, сделал писатель.

Поскольку основные события повести происходят во второй половине 1940-х, отмеченная автором предусмотрительность Вадима Глебова, не назвавшего имя Лозовского, получает своё художественное обоснование. В очередной раз сработала «природная глебовская осторожность, проявлявшаяся иногда безо всяких поводов, по наитию»[292]. Жизнь в коммунальной квартире ветхого двухэтажного дома, где Вадим родился, вырос и повзрослел, с детства приучила Глебова к осмотрительности («когда поднимался по тёмной лестнице, по которой следовало идти осторожно, потому что ступени были местами выбиты»), а существование в социуме лишь укрепило передавшуюся по наследству от отца фамильную глебовскую осторожность.

Отец Глебова работал мастером-химиком на старой конфетной фабрике. Он любил подшучивать над своими домашними, мечтавшими перебраться из перенаселённой коммуналки в отдельную квартиру и не скрывавшими зависти к тем, кто жил в роскошных квартирах Дома на набережной. «Да я за тыщу двести рублей в тот дом не перееду…» Лишь спустя годы Вадим Глебов уразумел скрытый смысл этой парадоксальной фразы, сказанной полушутя-полусерьёзно. «Все это было понарошке, домашний театр. А внутри отцовской природы, скрытым стержнем, вокруг которого всё навивалось, было могучее качество — осторожность. То, что он говорил, посмеиваясь, в виде шутки — „Дети мои, следуйте трамвайному правилу — не высовывайтесь!“ — было не просто балагурством. Тут была потайная мудрость, которую он исподволь, застенчиво и как бы бессознательно пытался внушать»[293]. И тот, кто намеренно или безотчётно следовал этой житейской мудрости, имел больше шансов уцелеть, чем тот, кто ею пренебрегал. Впрочем, «большой террор» не щадил и самых осторожных. Рецепта выживания не существовало, поэтому страх становился всепроникающим.

Трифонов вскрывает первопричину наследственной глебовской осторожности. «На самом деле работал тайный механизм самосохранения, и это было удивительно, ибо в те времена кто бы догадался о близких катастрофах!»[294]

Трижды сказав о глебовской осторожности, Трифонов делает очень важное уточнение: осторожность объяснялась отнюдь не его изощрённым умом, способным мгновенно просчитать экзистенциальную житейскую ситуацию на несколько ходов вперёд. Глебов был в высшей степени заурядным человеком и не обладал умом профессионального шахматиста или математика. «Но Глебов всегда был в чём-то туг и недальновиден. Сложные ходы, которые потом обнаружились, были для него тайной за семью печатями. Впрочем, никто ничего предвидеть не мог»[295]. Глебовская осторожность была синонимом нерешительности и объяснялась всё тем же страхом. С первых лет советской власти и вплоть до начала оттепели страх был скелетом, становым хребтом всей советской жизни. Выросло несколько поколений, с детских лет лишённых внутренней свободы и привыкших к осторожности. Именно это врождённое чувство осторожности помогло герою повести Вадиму Глебову, по прозвищу Батон, не только уцелеть, но и преуспеть в жизни, в течение четверти века добиться всего того, к чему он так стремился во времена своей голодной юности.

«Глебов относился к особой породе богатырей: готов был топтаться на распутье до последней возможности, до той конечной секундочки, когда падают замертво от изнеможения. Богатырь-выжидатель, богатырь — тянульщик резины. Из тех, кто сам ни на что не решается, а предоставляет решать коню»[296].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного"

Книги похожие на "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Семен Экштут - Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного"

Отзывы читателей о книге "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного", комментарии и мнения людей о произведении.