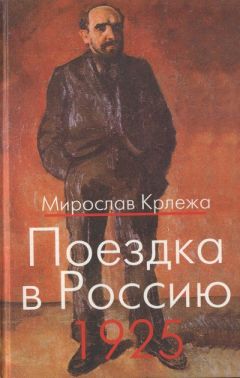

Мирослав Крлежа - Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки"

Описание и краткое содержание "Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки" читать бесплатно онлайн.

«Поездка в Россию. 1925» — путевые очерки хорватского писателя Мирослава Крлежи (1893–1981), известного у себя на родине и во многих европейских странах. Автор представил зарисовки жизни СССР в середине 20-х годов, беспристрастные по отношению к «русскому эксперименту» строительства социализма.

Русский перевод — первая после загребского издания 1926 года публикация полного текста книги Крлежи, которая в официальных кругах считалась «еретическим» сочинением.

Большим успехом прошлого сезона оказалась во «МХАТ-2» «Блоха» — водевиль Замятина с танцами в четырех действиях. Главный герой этой комедии с танцами, тульский кузнец Левша, подковал царскую блоху. Согласно мотиву старинного лесковского сказа, царь получил в подарок из Англии в золотой коробочке, внутри которой был бриллиантовый орех, стальную блоху, заключавшую в себе столь совершенный механизм, что она могла скакать, как самая настоящая блоха. Высокопоставленный приближенный царя Платов в сопровождении полка своих казаков отвез блоху в Тулу и велел тамошним умельцам ее подковать. Левша зажег лампаду перед иконой Николая Угодника, и тульские мастера взялись за работу. Тридцать дней и тридцать ночей они подковывали английскую блоху и под конец, разумеется, испортили точный механизм. В этой веселой комедии с танцами заключена невидимая, но ощутимая символика русской жизни — попытка подковать английский механизм, естественно, оканчивается его поломкой. Акцент в фарсе ставится на слове «Расея», и многие слова во время действия встречаются шумным одобрением зрительного зала на представлениях этой комической пьесы — она, очевидно, контрреволюционна, и исполнение ее сопровождалось нападками официальной критики за уход от советской действительности: «Мхатовцы либо страдают гамлетизмом, либо уходят в прошлое, осыпая его конфетти».

Из театров, стоящих на Театральной площади (переименованной в площадь Свердлова), главный — Большой театр, построенный Бове в 1824 году, монументальное здание оперы с восемью огромными ионическими колоннами на фронтоне, над которым, в нише, бронзовый Феб-Аполлон с факелом в руке правит своей квадригой. В этом старинном московском театре танцует традиционный русский балет во главе с Гельцер, а в опере исполняется «Аида», «Сорочинская ярмарка», «Снегурочка», «Кармен» и прочий оперный репертуар, идущий во всем мире.

На Театральной площади, кроме Большого театра, стоит и знаменитый своей историей Малый театр, построенный в 1824 году купцом Варгиным. В нем показывали свои классические пьесы Грибоедов, Гоголь и Островский, которые часто сами присутствовали на спектаклях. В нем и играются классики — все те же Гоголь, Грибоедов и Островский. Кроме упомянутых, с довоенных еще времен известных театров в Москве работают еще «Эрмитаж», «Аквариум» и Театр МГСПС — три сцены, находящиеся в ведении московских профсоюзов.

«Театр им. В. Ф. Комиссаржевской», «Театр Революции», «Театр им. Мейерхольда», «Театр им. Вахтангова», «Камерный театр» под руководством Таирова и еще «Комедия» Корша[330] — первоклассные сцены — работают под руководством своих шефов, прекрасных теоретиков, критиков и режиссеров. Мейерхольд, покойный Вахтангов и Таиров слывут в России и в Европе специалистами и режиссерами высочайшего уровня.

В «Комедии» Корша большую сенсацию вызвала современная историческая хроника «Заговор императрицы» А. Толстого и П. Щеголева. В основе пьесы лежит фантастическое предположение, что императрица хотела свергнуть Николая II и править от имени своего малолетнего сына. Все эти Протопоповы и фрейлины Вырубовы[331], министры и генералы, великие князья и графини отлично вписываются в выморочную атмосферу дворцовых интриг, но, несмотря на то, что актеры, исполняющие роли царя и Распутина, великолепны, сама пьеса неглубокая, слабая. Она играется как агитка, и тот, кто желает убедиться, что идея царизма окончательно растеряла все свои козыри, может занять кресло в московском театре «Комедия» и понаблюдать, как ведет себя публика, когда со сцены показывают ее недавних идолов пустышками и вороньими пугалами.

В «Театре Революции» большой фурор произвела антинэповская пьеса «Воздушный пирог». В ней показывается нэпман и спекулянт Семен Рак, который, используя конъюнктуру новой экономической политики, делает карьеру биржевика и богача, пока наконец, как в американском фильме, не ломает себе шею и не попадает в лапы ГПУ.

Не считая надежды театральной Москвы — умершего совсем молодым Вахтангова, которому удалось в двух-трех пьесах придать свою окраску декадентскому символизму художественников, а также антинатуралиста и стилизатора Таирова («Жирофле-Жирофля»), самым заметным в Москве сейчас является имя Всеволода Мейерхольда, директора театра на углу Тверской и Триумфальной площади, названного его именем.

В задачи этого очерка (который скорее представляет собой путевые заметки, чем реферат о театре) не входит анализ мейерхольдовского эксперимента. В грандиозном скетче «Д.Е.» («Даешь Европу!») в семнадцати эпизодах изображена борьба американского капитала и Союза Советских Социалистических республик. На сцене плывут трансатлантические корабли, миллиардеры вынашивают планы новых сверхвооружений, идут парламентские прения, на улицах и в борделях танцуют фокстрот, проходят учения Морского флота СССР, грохочут орудия, взрываются шахты, гибнет Европа, прокладывается тоннель через океан, и сдается Вашингтон!

Безумными воплями толп, лучами прожекторов, быстрой сменой декораций, освещением улиц и домов, суматохой и перемещениями табло и лиц Мейерхольд сумел в условиях закрытой сцены решить проблему огромного пространства, символизирующего в этом скетче земной шар. Вращающаяся сцена с движущимися кулисами, надписи, которые поясняют и ускоряют действие, тема — падение капитала и победа России, — все это стирает расстояние между зрительным залом и театральными подмостками. Нет ни барьера, ни рампы, ни занавеса, сцена и зал становятся единым целым, единой воюющей партией драмы; поэтому нет ничего удивительного в том, что когда в конце второго акта офицер-авиатор говорит речь о необходимости создания русского воздушного флота, публика не знает, кто он — актер или настоящий летчик. На самом деле это настоящий командир, зрители, конечно, радуются трюку и щедро жертвуют рубли. Таким образом, скетч «Даешь Европу!» дал воздушному флоту уже несколько аэропланов.

Я присутствовал у Мейерхольда на премьере пьесы неизвестного, совсем молодого писателя Эрдмана «Мандат». Сюжет комедии взят из жизни семьи чиновников-монархистов. Они хранят в сундуке все, что осталось от старой России: платье Ее Величества российской императрицы, которое перед отъездом в эмиграцию передал на хранение бедной вдове чиновника бывший придворный генерал. Сын этой вдовы решает вступить в Коммунистическую партию и ищет нужного человека, который имел бы отношение к пролетариату. Единственный, кто в этой семье может быть причислен к представителям рабочего класса, — кухарка. Стоит видеть этого молодого человека, видеть, сколь возрастает уважение к нему после того, как стало известно, что он собирается вступать в партию; стоит видеть, как его семья поклоняется оставшемуся от императрицы платью, видеть сцену молитвы перед фонографом, из которого доносится глубокий бас священника, чтобы убедиться, что Мейерхольд — прекрасный режиссер, а русские актеры прекрасно играют и не будучи членами труппы МХАТ.

Актеры Мейерхольда, при всем их увлечении стилистическими поисками, в сущности — реалисты до мелочей. Иронический анализ и насмешка над изображаемыми жалкими типами из русского чиновничества доминировали в этом спектакле. У Мейерхольда всегда акцентируется цирковой жест; в противовес кабинетному творчеству или академизму Станиславского, Мейерхольд прежде всего ведекиндовский актер кабаре и эстрады с клоунской ухмылкой персонажа Георга Гросса[332], поставивший весь свой талант на службу революционной активности. Всего лишь несколькими жестами ему удается в этой грустной комедии подчеркнуть бессмысленность уборки вылизанной мещанской чиновничьей квартиры. Кретинизм кухонного быта, идиотизм и убожество грязного паноптикума мещанского существования несчастных чиновниц, шаркающих домашними туфлями по паркету своих комнат и надраивающих фланелевой тряпочкой свои полированные шкафы в то время, как за стенами их квартир рушатся миры и возникают новые, рождаются невиданные концепции. Стоило бы написать интересную работу, построенную на параллелях — размах и порыв Мейерхольда и академическая, ревматическая закостенелость Станиславского. Таковы два самых значительных полюса сегодняшней русской театральной жизни.

Года два назад я присутствовал в берлинском Лессинг-театре на вечернем воскресном спектакле «Кинороман» Георга Кайзера[333]. Был теплый июньский вечер, в полутемном зале было слышно жужжание мух, слева и справа от меня сидели берлинские кухарки и горничные. Им было скучно, и одна из них захрапела; другие ворчали, что нет музыки, а большинство, шурша обертками, жевали свои знаменитые «брётхен». И если быть правдивым (ибо писать революционно — значит писать правду), то придется сообщить, что берлинские кухарки не только храпели, что в воскресный вечер в берлинском Лессинг-театре[334], можно было услышать и другие, менее пристойные звуки. Я вспомнил Берлин с его Лессинг-театром, сидя в московском «Эрмитаже», где примерно такие же кухарки с напряженным вниманием слушали лекцию о значении Золя в мировой литературе, а в другой раз отсидели не шелохнувшись пять часов на спектакле «1881 год», где показывалась в живых картинах история террористической организации «Народная воля», закончившаяся смертью всех ее основателей. Георг Кайзер и Золя, Берлин и Москва! И там и тут кухарки, но какая разница!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки"

Книги похожие на "Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мирослав Крлежа - Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки"

Отзывы читателей о книге "Поездка в Россию. 1925: Путевые очерки", комментарии и мнения людей о произведении.