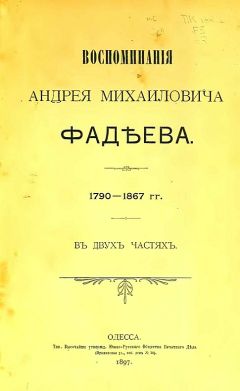

Андрей Фадеев - Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Андрей Михайлович Фадеев — российский государственный деятель, Саратовский губернатор, позднее — высокопоставленный чиновник в Закавказском крае, тайный советник. С 1817 по 1834 год он служил управляющим конторой иностранных поселенцев в Екатеринославле. Затем был переведён в Одессу — членом комитета иностранных поселенцев южного края России. В 1837 году, после Одессы, А. М. Фадеев был назначен на службу в Астрахань, где два года занимал пост главного попечителя кочующих народов. В 1839 году Андрей Михайлович переводится в Саратов на должность управляющего палатой государственных имуществ. 1846 года Фадеев получил приглашение князя М. С. Воронцова занять должность члена совета главного управления Закавказского края и, вместе с тем, управляющего местными государственными имуществами. Оставаясь на службе в Закавказском крае до конца своих дней, в 1858 году был произведен в тайные советники, а за особые заслуги при проведении в Тифлисской губернии крестьянской реформы — награжден орденом Белого Орла (1864) и золотой, бриллиантами украшенной, табакеркой (1866).

«Воспоминания» А. М. Фадеева содержат подробную автобиографию, в которой также заключается много метких характеристик государственных деятелей прошлого, с которыми Фадееву приходилось служить и сталкиваться. Не менее интересны воспоминания автора и об Одессе начала XIX века.

Приведено к современной орфографии.

Сначала ожидали прибытия в Таганрог нового Императора, или Великого Князя Михаила Павловича; но вскоре узнали, что этого не последует. Между тем, Таганрог начал наполняться приезжими из разных мест. Мы каждый день по два раза являлись к телу Государя на панихиды. Много слышали интересного от находившихся при Государе особ и прибывавших ежедневно из Петербурга лиц. Но вообще время было печальное, все находились в тревожном состоянии, на всех лицах было написано опасение и других грустных событий.

Донос Майбороды и извещение от графа Витта о подозреваемом заговоре многих служащих в главном штабе 2-й армии, полученные не задолго до кончины Государя, хотя и были известны в подробности только трем находившимся в Таганроге лицам: князю Волконскому, Дибичу и Чернышеву, но в общих, хотя неясно определенных чертах, были известны почти всем в городе.

Пробыв в Таганроге недели две, я отпросился у Инзова домой и отправился обратно в начале декабря; а Инзов оставался все время пока тело Государя находилось там, и по возвращении прожил довольно долго в Екатеринославе. Вместе с ним мы присягали новому Императору и вслед затем узнали о событиях 14-го декабря. Генерал Инзов, полагавший, по своему добродушному патриотизму, что возможность подобных событии даже немыслима тогда в России, хотя о них носились уже положительные слухи, узнав о том, при проезде своем чрез Тирасполь, от директора карантина, не хотел этому верить и поверил лишь тогда только, когда ему показали официальный листок о происшествиях 14-го декабря и о убийстве графа Милорадовича[32].

Инзов, несколько апатичный по своей натуре, довольно равнодушный к суетам мирским, с искренним сочувствием занимался естественными и другими науками, особенно нумизматикой, зоологией и ботаникой; собирал коллекции древних монет и насекомых и несравненно более интересовался явлениями из мира букашек и жуков, нежели треволнениями человеческими. Он был чрезвычайно доволен, встретив в моей жене, — тоже любившей эти пауки, — сходство с своими вкусами, очень подружился с нею и многие часы проводил с ней в разговорах о старых монетах, цветах, растениях и бабочках. Этот предмет возбуждал в нем живой интерес; ко всему же остальному он относился, по большей части, спокойно и даже почти безучастно. Его апатическое расположение, особенно по отношениям к своим подчиненным, доходило иногда, до оригинальности. Из многих случаев, приведу один. В высокоторжественный день, в соборе у обедни, Инзов обратило, я ко мне, указывая на своего адъютанта, поручика Гавриленку, стоявшего за ним: — «скажите, пожалуйста», — спросил он потихоньку у меня, — «кто этот молодой офицер»? — «Гавриленко», — отвечал я, удивившись его вопросу. — «А!» сказал Инзов, тоже с удивлением. — «Я так давно его не видала, что и не узнал». Действительно, Гавриленко, молодой, светский человек, танцор, любитель общества и развлечений, по целым месяцам не показывал глаз к своему генералу. Вопрос Инзова можно было бы принять за иронический намек на невнимание его адъютанта, если бы простодушный тон вопроса и затем непритворное удивление его, не доказывали, что в самом деле генерал совершенно позабыл своего собственного адъютанта.

Во время управления моего Екатеринославскою конторою поселенцев, сношения мои с губернаторами были часты и, вообще, довольно хороши. Губернаторы сменялись тоже очень часто. Шемиота, человека хорошего, но слабохарактерного и неделового, удалили еще задолго до кончины Императора Александра. Заменивший его Свечин, добрый, но пустой, не долго держался на месте. За ним следовал Донец-Захарджевский, честный, умный, благонамеренный, но стеснявшийся формализмом и потому скоро оставивший это место[33]: и за ним барон Франк, бывший адъютант графа Воронцова, большой мой приятель, но вовсе не созданный для того, чтобы быть губернатором. Он вскоре переведен в Таганрог; а преемник его, Лонгинов, бывший секретарь графа Воронцова, выставлялся только своей надменностью и высокомерием. Можно себе представить, как шли дела при долговременной последовательности подобных губернаторов.

Весною 1826-го года я, по обыкновению, проехал в Кишинев для деловаго свидания с Инзовым, а в июле месяце взял отпуск и отправился с женою и детьми в Пензу для свидания с ее родными. Некоторых из них мы уже не застали в живых. Бабушка княгиня Анастасия Ивановна и дядя князь Сергеи Васильевич умерли года за три до нашего приезда. Остальные члены семьи, тесть мой князь Павел Васильевич, тетка Екатерина Васильевна и находившаяся с ними сестра моей жены Анастасия Павловна Сушкова, жили по прежнему, частью в имении, частью в Пензе. Анастасия Павловна, женщина очень любезная и красивая, но крайне несчастная в замужестве своем, жила в разлуке с мужем и детьми и вскоре затем умерла во цвете лет. Муж ее Александр Васильевич Сушков (родной дядя графини Растопчиной) был страшный игрок и, вообще, бесшабашного характера. Когда ему в картах везло, он делал себе ванны из шампанского и выкидывал деньги горстями из окна на улицу; а когда не шло, он ставил на карту не только последнюю копейку, но до последнего косовато платка своей жены. Нередко его привозили домой всего к крови, после какого нибудь скандала или дуэли. Понятно, что жизнь молодой женщины при таких условиях была по временам невыносима и содействовала развитию аневризма, который доконал ее. Муж ее умер скоро после нее, в остроге, куда попал за буйство, учиненное в церкви. У них остались две дочери, старшая жила у тетки, сестры отца г-жи Беклешовой, младшая воспитывалась в Смольном монастыре. Впоследствии первая вышла замуж за Хвостова, а вторая за Ладыженского[34].

Приезд наш в Пензу едва не поссорил князя Павла Васильевича с сестрой Екатериной Васильевной; князь хотел, чтобы мы остановились у него, а тетушка требовала, чтобы мы переселились к ней, вследствие чего вышли неприятные препирания и большая ссора, которую мы однако уладили, порешив что будем жить попеременно, по несколько дней у каждого из них. Тетушка более любила свою старшую племянницу, мою жену, нежели младшую, и постоянно нам твердила, что оставят ей все свое состояние, движимое и недвижимое, чего впрочем, не исполнила, потому что никогда не могла решиться сделать духовного завещания. Дом у нее был убран довольно богато, серебра множество, сундуки в кладовых ломились от серебряных сервизов с их принадлежностями, столы в комнатах украшались большими серебряными вазами и канделябрами. Она часто говорила своим маленьким внучкам, моим дочерям, что чувствуя себя уже устарелой, не хочет более заниматься нарядами и все свои драгоценные вещи передает им. При этом, усаживала их возле себя и приказывала принести шкатулки и ящики, наполненные браслетами, серьгами, фермуарами, перстнями и другими вещами в дорогой отделке с бриллиантами и разными камнями, из которых были очень ценные. Все это она показывала девочкам, рассказывала о достоинстве драгоценностей, раскладывала на столе перед собою, рассматривала и кончала тем, что, подарив им какое нибудь колечко с маленьким сердоликом или кораллом, ласково заявляла: «Знаете, дети, вы такие еще маленькие, вы ничего в этом не смыслите, не понимаете, чего это стоит, вы потеряете, поломаете, у вас покрадут: лучше я теперь вам не отдам, а оставлю у себя и приберегу для вас; а когда вы подрастете и поумнеете, тогда уж отдам вам все». Затем тетушка укладывала вещи в футляры и ящики, тщательно запирала и относила обратно к себе. Эта процедура повторялась почти ежедневно. В тетушке происходила как бы борьба: она хотела отдать вещи, но не имела сил с ними расстаться. А после смерти ее, последовавшей в 1831-м году, все эти богатства ее были раскрадены, разграблены, исчезли бесследно в несколько дней. Завещания не осталось, прямой наследник ее, брат князь Павел Васильевич, старик, тогда уже полуслепой, находившийся в деревне, не принял своевременных мер, и почти все пошло прахом, разумеется, за исключением недвижимых имений. Князь уведомил нас о ее кончине и просил нас немедленно приехать, но мне дела не позволяли, и к тому же мы с женой не слишком торопились, чтобы поспешность приезда не приписали желанию скорее попользоваться наследством. А когда, спустя некоторое время, поехали в Пензу, то уже ничего не нашли. Из всех сокровищ Екатерины Васильевны, так бдительно ею хранимых, уцелели только несколько сундуков, набитых старыми актерскими костюмами, бывшего домашнего театра покойного Кожина.

В это пребывание мое в Пензе, мне представился случай перейти на частную службу. Мне предлагали место по откупам с огромным жалованием, что заставило меня несколько призадуматься; но когда я вздумал посоветоваться о том с моим тестем, — его старая Рюриковская кровь так расходилась, что я не рад был, что сказал ему. Он мне прямо объявил: «Если ты пойдешь служит по откупу, мне ничего более не останется, как на старости лет, пустить себе пулю в лоб. Я не перенесу такого унижения, чтобы мой зять, муж моей дочери, служил в частной службе, да еще по кабачной части». Это характеризирует понятия того времени о частной службе вообще и по откупам в особенности. С тех пор нравы совершенно изменились. Сколько потом я знал людей, из лучших фамилий, столбовых дворян, служивших по откупам, что нисколько не роняло их общественного положения, потому что деньги в настоящее время главный двигатель всего на свете и нет такой родовой гордости, которая бы устояла против их неотразимого влечения. Деньги всегда были великой силою, но прежде не так легко им жертвовали самолюбием и родословными обычаями. Тесть мой был вовсе не враг богатства. Сильно возмущенный возможностью моего перехода на службу по откупам в виду большего содержания, он в то же время усиленно хлопотал по поводу одного эфемерного наследства громадного размера, в которое старался верить, не смотря на всю его сомнительность. Его наследство стоит того, чтобы сказать о нем несколько слов. Я уже упоминал, что дед моего тестя, князь Сергей Григорьевич Долгорукий, состоявший полномочным послом в Польше при Петре I-м, подвергшийся в числе других Долгоруких, при Императрице Анне Иоановне гонению, конфискации имуществ и ссылке в Березов, где провел восемь лет, был потом вызван в Петербург, милостиво принят при дворе и назначен послом в Лондон. Но накануне отъезда в Англию, схвачен, отвезен в Новгород и там казнен, вместе с своим племянником. Иваном Алексеевичем Долгоруким. С тех пор в семействе Долгоруких упорно хранилось предание, которому все они верили, — что кн. Сергей Григорьевич, по прибытии в Петербург, несмотря на оказываемые ему милости и высокое назначение, не доверял Анне Иоановне, а тем более Бирону: он предчувствовал или предвидел в их будто бы добром расположении к себе новую для себя гибель. Вследствие того, за несколько дней до назначенного отъезда в Англию, он препроводил в Лондонский государственный банк сто тысяч рублей, в переводе на английские деньги, с тем, чтобы пни, с нарастающими на них процентами, оставались в банке ровно сто лет, по истечении коих, были бы выданы его прямым потомкам. Сто лет приближались теперь к окончанию. Единственным прямым потомком оставался князь Павел Васильевич. Он деятельно занимался осведомлениями и разъяснениями по этому делу; писал в наше посольство и консульство в Лондон, нашел там людей, взявшихся разузнать что возможно. Началась большая переписка. Да и было из чего! Сто тысяч с процентами за сто лет, с накопившимися процентами на проценты, составляли кругленькую сумму миллионов в двадцать. К сожалению, ничего добиться было невозможно; все розыски остались безуспешны. После многих переговоров князю, наконец, сообщили, что Лондонский банк, через каждые двадцать лет публикует перечисление всех хранящихся в нем вкладов, с именами вкладчиков, и что тогда только можно будет узнать правду о наследстве. Князь справедливо недоумевал, почему же не справились в предыдущих публикациях и желал знать, когда минет срок текущему двадцатилетию. Оказалось также, что и другие Долгорукие знали о предполагаемом вкладе, и некоторые из них уже предварительно наводили справки о нем. Слух о колоссальном наследстве быстро распространился, как о совершившемся событии, породил множество толков даже при дворе; князь начал получать беспрестанно поздравительные письма от знакомых и родных, что его не мало смущало и досадовало. Между тем, дело так на этом и остановилось и уже далее больше не подвинулось. Однако, кн. Павел Васильевич не оставлял своих надежд до самой смерти своей, но с ним они сошли в могилу на веки и были погребены окончательно и безвозвратно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания"

Книги похожие на "Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Фадеев - Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.