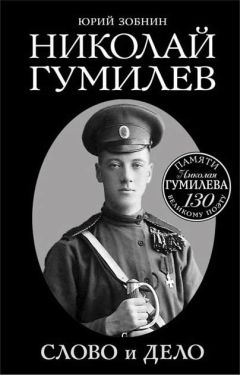

Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Николай Гумилев. Слово и Дело"

Описание и краткое содержание "Николай Гумилев. Слово и Дело" читать бесплатно онлайн.

К 130-летию Николая Гумилева. Творческая биография Поэта с большой буквы, одного из величайших творцов Серебряного века, чье место в Пантеоне русской словесности рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Блоком, Ахматовой.

«Словом останавливали Солнце, / Словом разрушали города…» – писал Гумилев в своем программном стихотворении. И всю жизнь доказывал свои слова Делом.

Русский «конкистадор», бесстрашный путешественник, первопроходец, офицер-фронтовик, Георгиевский кавалер, приговоренный к расстрелу за участие в антибольшевистском заговоре и не дрогнувший перед лицом смерти, – Николай Гумилев стал мучеником Русской Правды, легендой Русской Словесности, иконой Русской Поэзии.

Эта книга – полное жизнеописание гениального поэта, лучшую эпитафию которому оставил Владимир Набоков:

«Гордо и ясно ты умер – умер, как Муза учила.

Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем

Медном Петре и о диких ветрах африканских – Пушкин».

– Вот так!

Гумилев осторожно потрогал дверную ручку, отворил. Там не было никого, только вечерние небеса, как и положено в пасхальные дни, были полны высокими и радостными звездами:

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Так завершилось для него Светлое Воскресенье 28 марта 1904 года.

Лишь только праздники подошли к концу, Гумилев был на стратегическом пятачке у подъезда Мариинской гимназии. В половине третьего, после заливистой трели последнего звонка, Тюльпанова со своей долговязой подругой появлялась в дверях. Он радостно кидался наперерез; гимназистки переглядывались и… начинали по очереди декламировать немецкую балладу Людвига Уланда «Sängers Fluch»:

Es stand in alten Zeiten ein Schloß, so hoch und hehr,

Weit glänzt’ es über die Lande bis an das blaue Meer…[49]

«И этого риторически цветистого стихотворения, которое мы запомнили на всю жизнь, нам хватало на всю дорогу, – вспоминала Тюльпанова. – А бедный Коля терпеливо, стоически слушал его всю дорогу и все-таки доходил с нами до самого дома! Ну, не гадкие ли это, зловредные маленькие женщины! Мне и сейчас и смешно, и грустно вспоминать об этом». Выслушав несколько раз «Sängers Fluch», Гумилев смиренно отстал от неприступной парочки. Лик небесного ангела продолжал сиять перед его мысленным взором, и, чтобы разобраться в хитросплетении судеб, он сам написал балладу в духе романтика Уланда, где были и скорбная тень Воробьевой, и новая, непонятная и странная Анна Горенко:

Мой замок стоит на утесе крутом

В далеких, туманных горах,

Его я воздвигнул во мраке ночном,

С проклятьем на бледных устах.

«Песня о певце и короле» имела успех у одноклассников, успевших уже притерпеться к эксцентричному николаевскому гимназисту, так рьяно поддерживающему лихие традиции невероятного учебного заведения. Гумилев весной стал востребован: теперь его звали почитать стихи в разные компании, сложившиеся среди здешних учеников. Он не отказывался, декламировал; многие просили переписать. По слухам, сам директор Анненский, насмешливо морщась, познакомился с романтическими излияниями усатого семиклассника:

Был праздник веселый и шумный,

Они повстречалися раз…

Она была в неге безумной

С манящим мерцанием глаз.

Но утвердившаяся в гимназии репутация «стихотворца» не спасла Гумилева от весенней переэкзаменовки по математике. Известие об этом он встретил сентенцией, достойной римских стоиков:

– Прийти на экзамен, подготовившись к нему, – это все равно что играть с краплеными картами!

В итоге, в седьмом классе он остался на второй год. Брат его, Дмитрий, не был столь глубокомыслен и благополучно завершил гимназический курс. Накануне получения аттестата зрелости полагался выпускной бал. По случаю войны (из патриотических соображений, чтобы не тратить «бешеные деньги, когда оставшиеся без поддержки семьи убитых простирают руки с мольбой к своим братьям за помощью») Николаевская гимназия объединилась совместно со всеми выпускными классами царскосельских училищ в здании Городовой Ратуши. На бал допускались и несовершеннолетние члены семейств выпускников. Вместе с праздничным Дмитрием Гумилев столкнулся в танцевальной зале с Анной Горенко, сопровождавшей сестру Инну, завершившую Мариинский курс с серебряной медалью. Как всегда в дни больших праздников, царскосельская Городовая Ратуша заполнилась сверх меры, и в плотной толпе гимназисты-выпускники и их юные гости причудливо перемешались в вихре вальса с мокрыми правоведами и чиновниками. Передавали шарики мороженого на запотевших блюдечках, в липкой и сладкой тесноте, наполненной запахами пыли и пудры, раздавалось отчаянное «гран-рон, силь ву плэ!»[50]. Несмотря на хаотичную пестроту этого странного всеобщего выпускного бала, одна постоянная пара сразу бросалась в глаза – Николай Гумилев кружился с Анной Горенко так легко, словно вокруг них чудесным образом повсюду возникало свободное пространство. Возвращаясь, они вновь отстали от всех, занятые спором всю дорогу до глухих дощатых заборов Безымянного переулка, и, оставшись, наконец, один, счастливый Гумилев уже точно знал, каким невероятным букетом он удивит тут через несколько дней пятнадцатилетнюю именинницу.

И букет удался на славу! Оказавшись в низкой гостиной дома Шухардиной, Гумилев подумал, что, возможно, он даже перестарался: шедевр цветочного искусства, благоухая и переливаясь красками, решительно затмевал собой прочие детали скромного домашнего пиршества. Гимназические гости именинницы совсем стушевались, а «Несуразмовна» (действительно странная вблизи со своими душегрейками и тесемочками) благодушно изрекла, прерывая повисшую паузу:

– Ну, вот и последний гость, и уже седьмой букет у нас на столе. Ставьте-ка его сюда, в дополненье к остальным!

За столом хихикнули. Букет тут же угас. Озадаченный Гумилев что-то отвечал невпопад, потом задумался и, едва помедлив, потихоньку покинул собрание. Вновь он возник уже к шапочному разбору, почему-то запыленный, перемазанный землей – и с охапкой свежих лилий. Все вновь застыли, только Инна Эразмовна смогла сохранить раз уже взятый тон:

– Как это мило с Вашей стороны, Николай Степанович, осчастливить нас и восьмым букетом!

– Простите, но это не восьмой букет, – веско возразил Гумилев, – это – цветы императрицы.

И положил влажные стебли перед именинницей. Чудак забрался в императорский Собственный сад и обобрал оранжерею…

Именинница скромно потупилась.

В это лето и в Царском Селе, и в Березках Гумилев был весь поглощен чтением. Журнал «Весы», который начал издавать в Москве скандальный поэт и литературный критик Валерий Брюсов, увлек его неодолимо. Это было на редкость насыщенное просветительское издание, положившее главной целью подробно и обстоятельно ознакомить подписчиков с европейскими художественными новинками, которые демонстрировали достижения «символизма» – художественной школы последнего десятилетия. Для восемнадцатилетнего Гумилева, как и для большинства россиян, «символизм» так и продолжал оставаться загадкой, возникая в разговорах лишь применительно к очередной выходке петербургских и московских писателей-декадентов, время от времени пугавших публику прославлением «бледных ног», «фиолетовых рук» и публичной демонстрацией мании величия:

… Люблю я себя, как Бога,—

Любовь мне душу спасет![51]

«Декадентом» теперь считал себя и сам Гумилев, начитавшийся Оскара Уайльда, Владимира Соловьева, Кнута Гамсуна и Ницше. Однако все оказалось куда интереснее и сложнее, и он вот уже несколько месяцев упивался новыми идеями и именами Верлена, Малларме, Рембó, Обри Бердслея, Габриэля Росетти, Эмиля Верхарна. Вернувшись осенью в Царское Село, Гумилев делился своими открытиями с Анной Горенко.

Возникновение символизма было связано с многочисленными европейскими научными открытиями, доказывающими наличие неизвестных, «тонких» сфер существования материи. Впервые о символизме заговорил в год рождения Гумилева французский писатель Moréas. В статье 1886 года, так и названной «Le Symbolisme», Мореас говорил о перенесении внимания писателя с внешних форм жизни на ее внутренние процессы и, соответственно, – о необходимости «нового языка». Вместо «слова-понятия» писатели, по мнению Мореаса, должны искать «слово-символ», позволяющее обозначить всю сложность изменчивого до непостижимости мироздания. «Отсюда, – заключал Мореас, – непривычные словообразования, периоды то неуклюже-тяжеловесные, то пленительно-гибкие, многозначительные повторы, таинственные умолчания, неожиданная недоговоренность…». Именно так пытался говорить с читателями великий несчастливец, maudit, французской поэзии Поль Верлен, требовавший от себя и от других – музыки прежде всего:

Et tout le reste est littérature[52].

А порочный друг и главный враг Верлена, гениальный юноша Артюр Рембо, – тот вообще полагал, что звуками слов нужно живописать, приближая свои стихотворения к цветным холстам прославленных парижских художников-импрессионистов:

А – черный; белый – Е; И – красный; У – зеленый.

О – синий: тайну их скажу я в свой черед[53].

Анна Горенко оказалась на редкость интересной собеседницей – собственно говоря, единственной, кому Гумилев мог, не чувствуя неловкости, часами рассказывать о восхитительных статьях и рецензиях Брюсова и каких-то, неизвестных никому Юргиса Балтрушайтиса, Андрея Белого, Вячеслава Иванова и Максимилиана Волошина, нашедших прочное пристанище на страницах московского литературного журнала. Незаметно сложилось, что они вдвоем каждый день после занятий кружили по старому Екатерининскому парку среди мраморных скульптур и призрачных павильонов, воспетых Державиным и Пушкиным. По Царскому, натурально, пошли изумленные толки, Марианна Полякова была горько возмущена, но Гумилев даже не заметил неминуемого расставания – чтó могла понимать в страданиях безумного Шарля Бодлера эта резвая мариинская хохотушка:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Гумилев. Слово и Дело"

Книги похожие на "Николай Гумилев. Слово и Дело" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело"

Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев. Слово и Дело", комментарии и мнения людей о произведении.