Ги Меттан - Запад-Россия. Тысячелетняя Война

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Запад-Россия. Тысячелетняя Война"

Описание и краткое содержание "Запад-Россия. Тысячелетняя Война" читать бесплатно онлайн.

Книга известного швейцарского журналиста и общественного деятеля Ги Меттана — не научный труд, не политический памфлет и не изобретение «новой истории». Снабженная множеством примечаний и ссылок, опирающихся на источники, и дополненная солидной библиографией — она сознательно лишена всякого академизма и наукообразия. Лучше, чем автор, о книге трудно сказать. «Россия для Запада по-разному в зависимости от исторического периода — но всегда и во всем — была „слишком“: слишком реакционная и самодержавная по сравнению с конституционными монархиями и республиками XIX века; слишком коммунистическая по сравнению с социал-демократией века XX; слишком „по-путински“ консервативная по сравнению с либеральными течениями; слишком ортодоксальная по сравнению с католицизмом и протестантизмом; слишком коллективистская по сравнению с западным культом индивидуализма; слишком большая для одной страны…»

Все эти «слишком» и есть та пропасть непонимания, по обе стороны которой оказались Россия и западные страны.

Книга Ги Меттана — ценный вклад в демистификацию международных отношений.

В действительности раскол происходил постепенно, и отношения между греческой и латинской цивилизациями долгое время оставались тесными несмотря ни на что. Как отмечает Стивен Рансимен, люди в начале второго тысячелетия могли даже не знать о расколе. Незадолго до падения Константинополя в XV веке последние византийские императоры подчинились власти папы[126]. К 1439 году Византия потеряла все свои территории. Опустевший город осаждали османы, и церковный собор во Флоренции с одобрения византийского императора утвердил подчиненное положение Восточной церкви по отношению к Риму. Последняя запоздалая попытка сближения оказалась бесплодной. Разногласия и взаимная враждебность были настолько сильны, что их не удалось стереть даже под угрозой гибели от рук османов.

Западное христианство пересматривает догмат о Святой ТроицеВышеизложенное касалось политической стороны раскола. Остановимся теперь на сути собственно религиозных расхождений, поскольку они оказали определенное влияние на то, что сегодня разделяет Запад и Россию.

Спор вокруг филиокве, «каким бы непомерно раздутым и странным он ни казался сегодня»[127], прекрасно иллюстрирует суть глубоких разногласий, которые легли в основу раскола и продолжают разделять романо-германский католический Запад и греко-русский православный Восток. С теологической точки зрения восточные богословы, столкнувшиеся с несторианской и монофизитской ересью, защищали концепцию Троицы как трех сущностей, обладающих различными функциями, но объединенных в одну ипостась.

В то время как католики в ответ на признанное ересью арианство предпочитали рассматривать Троицу как единую ипостась — Отца, Сына или Святого Духа в зависимости от обстоятельств, — в Восточной церкви важное место отводилось Святому Духу, наполняющему все собрания верующих и действия Церкви. Для западного христианства «единство Господа абсолютно, а Лики Троицы существуют внутри него, в то время как для Восточной церкви каждый из трех Ликов имеет свои собственные функции, но все они объединены в одной ипостаси»[128].

Обе эти концепции были в равной степени справедливы с теологической точки зрения. Спор разгорелся, когда Западная церковь ввела упоминание филиокве в «Символе веры». С точки зрения Восточной церкви оно «разрушало хрупкое равновесие функций внутри Троицы» и ставило Святой Дух в подчиненное положение по отношению к Сыну, тем самым создавая иерархию божественных Ликов. Некоторые папы предлагали говорить, что Святой Дух исходит от Отца через Сына, а не от Отца и Сына. Франки отвергли это предложение, как и предложение не читать вовсе «Символ веры» во время богослужения.

Необходимо отметить, что с религиозной точки зрения споры вызывали и многие другие постулаты, например целибат священников (Восточная церковь разрешала рукоположение женатых мужчин) или использование пресного хлеба в обряде причащения Западной церкви. Именно такой обряд был навязан с IX века жителям Сицилии, придерживавшимся византийского обряда. Для византийцев замена традиционного квасного хлеба на пресный (гостию) — это нонсенс, поскольку тело Христово может «вознести нас к небу, как закваска поднимает и нагревает хлеб». К тому же оно выступает символом радости, а не «страданий и печали, как этот пресный хлеб, похожий на камень или обожженную глину»[129]! Такое эмоциональное обоснование сегодня вызывает улыбку, но служит прекрасной иллюстрацией культурной пропасти между восточными и западными христианами.

Эти вопросы порождали бесконечные яростные споры во время многочисленных синодов и соборов. Дискуссии длились много веков — до тех пор, пока франкам, а затем германским императорам не удалось навязать свою точку зрения понтификам. Последние, как мы видели, постепенно оказались под влиянием императоров в результате давления, которое политики оказывали на кардиналов. Латиняне оставались близки к традициям Греции и Средиземноморья, потому что Византия в течение многих столетий имела владения в Италии, и связь с Восточными церквями не разрывалась. С 1014 года «Символ веры» и литургия по германскому обряду были распространены на всю Западную церковь, и византийский обряд постепенно исчез. В 1054 году, спустя 40 лет, раскол завершился.

Восточная демократия против западного абсолютизмаНаибольшее возмущение византийцев вызывали не теологические противоречия, а расхождения по вопросам структуры Церкви. Привычные к идейным спорам, гораздо более гибкие в интеллектуальном плане и более терпимые в отношении малозначимых отклонений от нормы, византийцы готовы были приспосабливаться к религиозным различиям, но только до тех пор, пока те не ставили под сомнение догмы, утвержденные на Вселенских соборах. Текст «Символа веры» без филиокве как раз был одобрен Вселенскими соборами в Никее в 325 году и в Константинополе в 381 году.

Представители Восточных церквей признавали законным только решение, обсужденное в соответствии с принципами демократии и подсказанное Святым Духом во время Вселенского собора, который объединял все христианские церкви. Такое решение ни в коем случае не могло быть изменено какой-либо отдельно взятой церковью без его предварительного утверждения на новом Вселенском соборе. Решение добавить филиокве, принятое втихую на поместном соборе в Толедо в 589 году, а затем насильственно включить эту формулировку в «Символ веры», который и сам был «обманным путем» введен в обряд богослужения, было сочтено недопустимой вольностью и попыткой не просто обвести Восточные церкви вокруг пальца, но и подчинить их Западной церкви.

Конфликт из богословского превращался в политический. Причиной крупнейшего раздора между двумя ветвями христианства, очевидно, стало желание франкских, а потом и германских правителей возродить Западную Римскую империю, подчинив Восточную Римскую империю посредством давления на римских понтификов, которые должны были сделать то же самое на уровне религии. Вначале понтифики оказывали сопротивление германскому давлению. Но привлекательность власти и их собственное желание установить верховенство престола святого Петра над другими патриархатами, естественно, оказались сильнее, особенно после того, как титул Папы Римского перешел в руки германцев.

Представителям Восточных церквей, в особенности византийской, эта реформа казалась предательством духа Вселенской церкви, а также воли апостолов и Отцов Церкви. Они продолжали считать, что римский понтифик всего лишь первый среди равных, не имеющий особой власти над остальными, и что любое решение относительно догм и организации Церкви может приниматься исключительно сообща и на основе консенсуса. Абсолютная власть папы и тем более догмат о непогрешимости понтификов в вопросах веры, который был утвержден в XIX веке, абсолютно чужды православной церкви.

На Западе эта жажда верховной власти вскоре вылилась в длительный спор, борьбу за превосходство между папой и императором. Бесконечные опустошительные войны между гвельфами, сторонниками папы, и гибеллинами, сторонниками императора, продолжались в Италии в течение многих веков. Но даже в пылу этих братоубийственных войн понтифики и императоры сходились на том, что они в любом случае стоят выше Востока и что и император Византии, и Восточные церкви должны почтительно им покориться.

Два «сбившихся с курса» крестовых похода — в 1204 и 2003 годахГреки и восточные христиане до сих пор вспоминают Четвертый крестовый поход, вероломно направленный венецианцами на Византию. В результате осады и взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году была создана Латинская империя, а император Византии был вынужден удалиться в Никею. Гражданская война между латинянами и византийцами поселила в сердцах греков горькую обиду.

С печальной иронией отметим, что это «отклонение от курса» обладает удивительным сходством с событиями 2003 года. Тогда американские правые партии смогли «сбить с курса» «крестовый поход» президента Дж. Буша — младшего против исламского терроризма во главе с бен Ладеном, организовав вторжение в Ирак. Ими руководили экономические соображения, схожие с теми, что двигали венецианцами. С высоты 800 прошедших лет сходство поражает!

Кроме того, когда два века спустя падение Византии под натиском мусульман стало неизбежным, Запад ничем ей не помог и не защитил восточных христиан. Папа прекрасно сознавал, какую потерю понесет христианство в случае бедствия на востоке, и тщетно призывал государей на помощь. Брошенная на произвол судьбы Византия, которую храбро защищала лишь горстка итальянских добровольцев, сгинула при полном бездействии генуэзских войск, расквартированных на другой стороне пролива, в крепости Перы, и европейских правителей, увлеченных междоусобными войнами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

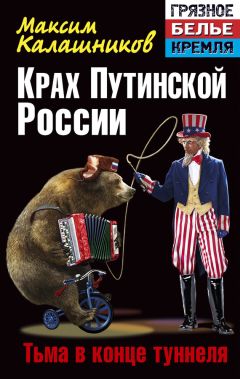

Похожие книги на "Запад-Россия. Тысячелетняя Война"

Книги похожие на "Запад-Россия. Тысячелетняя Война" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ги Меттан - Запад-Россия. Тысячелетняя Война"

Отзывы читателей о книге "Запад-Россия. Тысячелетняя Война", комментарии и мнения людей о произведении.