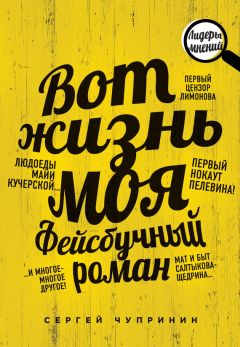

Сергей Чупринин - Вот жизнь моя. Фейсбучный роман

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман"

Описание и краткое содержание "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман" читать бесплатно онлайн.

«Вот жизнь моя. Фейсбучный роман» – легкое, увлекательное мемуарное чтение для тех, кто любит «вспоминательную» прозу классиков и в то же время хочет узнать о закулисных историях из жизни известных писателей и общественных деятелей современности: Пелевина, Кучерской и даже Чубайса!

Сергей Иванович Чупринин – известный российский литературный критик, литературовед и публицист, член Союза писателей СССР (1977–1991), главный редактор литературного журнала «Знамя». Ведет страничку в Фейсбуке.

Это понятно?

Я еще кое-что расскажу о кунштюках, какие выкидывало в те годы писательское начальство. Но что кунштюки? Гораздо тяжелее переносилось рутинное каждодневное давление, какое испытывали сотрудники литературных отделов и от какого были почти свободны «золотые перья» второй тетрадки.

Впрочем, почему, говоря «вторая тетрадка», мы – и Олег Павлович, и я – всякий раз имеем в виду только комвос (это был самый звездный – отдел коммунистического воспитания), экономику и науку? Ведь восемь полос второй пагинации[167] делились между внутренними отделами, клубом «12 стульев» (самым популярным у публики) и отделами международными. В обязанности которых (а вовсе не в обязанности литературных отделов) как раз и входило ведение идеологической борьбы с «литературными власовцами», сионистами, антисоветчиками и прочими агентами мирового империализма. И именно туда – не знаю уж, с Лубянки[168] или со Старой площади[169] – фельдкурьеры привозили самые зловещие статьи, подписанные всегда безлико – В. Петров или, допустим, Н. Николаев.

Смешно было бы мне снимать сейчас вину и с самого себя, и со своих коллег. Мы не были героями, хотя как победу понимали всякую удавшуюся попытку отбить у начальства какую-нибудь крамольную фразу или пробить выпад в сторону «секретарской литературы». Люди, не способные жить по лжи, в «Литературной газете», как и вообще в печати советских лет, не задерживались. Увы, но это так. Среди нас, вне всякого сомнения, были трусы, были дураки, были раздолбай, но подлецов при мне все-таки, кажется, не было.

Что, разумеется, никого из нас не освобождает от ответственности за грязь, которой более чем с избытком хватало на литературных полосах старой «Литературной газеты».

Мой коллега, а сейчас писатель Андрей Яхонтов[170], с которым я как-то в те годы столкнулся в туалетной комнате, едко заметил: «Работа у нас такая – приходится часто мыть руки…»

Так что у наших коллег, у тех, кто в глухие годы безвременья отважно боролся с Академией наук и Аэрофлотом, были (и, вероятно, до сих пор есть) основания относиться к коллегам из литературных отделов с некоторым высокомерием, если не с презрением.

Никаких обид!

Хотя я, что уж теперь скрывать, все равно обижался. Пока не вспомнил мопассановскую «Пышку» – ну, вы, конечно, тоже помните чудесную историю о простушке, которая телом спасла знатных дам от бесчестия, а они ее же за это запрезирали…

* * *С тех пор, как Александр Борисович Чаковский придумал, а Виталий Александрович Сырокомский обустроил еженедельный Гайд-парк при социализме, «Литературная газета» к подписчикам и в розницу поступает в среду.

Но!

Не знаю, как сейчас, а в советскую пору ее подписывали в свет и печатали малую часть тиража еще поздним вечером в понедельник, так что, уходя домой, ты, если оказывался «свежей головой»[171], мог и с собой прихватить экземплярчик. Вторник же считался днем санитарным: газету с курьерами развозили по тем адресам, где могли, что надо поправить, что не нужно снять или, наоборот, поставить срочно возникшее в уже вроде бы вышедший номер.

Такого рода изменения случались не часто (все ж таки и заместители главного редактора свое дело знали туго, и свой, прикрепленный к редакции цензор[172] не дремал), но, тем не менее, случались – как правило, на второй (общественно-политической или, как мы ее называли, «духоподъемной») полосе или на полосах международного отдела.

Впрочем, как-то произошло подобное и с материалом, который я вел. Интервью с одним второстепенным литначальником в понедельничном номере есть, а в том номере, что за среду, что к подписчикам ушло, его уже нету. Интервьюируемый, вспоминаю, едва не плакал – так напечатали его или нет, можно ли это интервью ставить в свой, сейчас бы сказали, curriculum vitae, или никак нельзя?

Интервьюируемого не жалко. А вот специалистов по истории отечественной журналистики пожалеть можно. Ведь они, если уж работать совсем тщательно, должны будут ушедшие в продажу номера сравнивать с понедельничными, да и сохранились ли эти понедельничные?..

* * *Картинка из жизни позднесоветской «Литературной газеты», уже на Костянском. Буфет – не тот, что на втором этаже, закрытый, только для членов редколлегии, а общедоступный, на первом. Все галдят, занимают друг другу и любимым авторам очередь, переходят от компании к компании, подсаживаются туда, где веселее.

А в углу стол, где хлебает свою лапшичку цензор. К нему не подсаживались – никто и никогда.

* * *Обозревателем в «Литературной газете» жилось мне в общем-то неплохо. Но все-таки – мечтать же не вредно? – грезились и вольные хлеба. Фриланс, говоря по-современному. И вот как-то встречаю на улице Юлика Смелкова[173] – совсем, боюсь, ныне забытый, он был кинокритиком не из худших, литературным тоже. И совсем недавно ушел из «Комсомольской правды», где служил, на эти вот самые вольные.

«Ну и как?» – спрашиваю. «Да нормалек, – отвечает Юлик. – Бегать вот только надо много».

И я вспомнил, как много хлопот все-таки было у тогда печатавшихся. Сначала надо отвезти заметку в редакцию, потом съездить туда же – «снять вопросы», и еще раз – вычитать верстку, а в хороших редакциях – еще и сверку. И только после всего, когда заметка выйдет, отправиться за гонораром – либо на улицу Чехова[174], где окормлялись авторы «Нового мира» и «Дружбы народов», либо на улицу Правды[175], куда были приписаны авторы «Знамени», «Октября»[176], «Юности» да хоть бы даже и «Литературного обозрения»[177].

Это вам не нынешний удаленный доступ, и деньги, если их все-таки дают, на карточку.

* * *Было в приснопамятные времена такое явление – «секретарская литература», куда включались произведения, да и вообще любой чих, секретарей (особенно так называемых «рабочих», то есть состоящих на службе и при жалованье) правления Союза писателей СССР, лауреатов Государственной[178] (не говорю уж – Ленинской![179]) премии и прочая, и прочая. Так что литературные критики эпохи развитого социализма подразделялись на две категории – одни могли (иногда даже хотели) сказать доброе слово о Сергее Венедиктовиче Сартакове[180] и Егоре Александровиче Исаеве[181], а другие, хоть ты стреляй, таких слов не находили. Это называлось, помнится, «критика умолчанием».

Ну так вот. Был, значит, порядок, который все знали и который «старая» «Литературная газета», разумеется, не нарушала. Если же и нарушала, то по недоразумению.

Вышел – один только пример приведу– новый, не помню уж какой, роман Петра Лукича Проскурина[182], и он кому-то в верхах не понравился. Надо, следовательно, указать на недостатки, на которые, по редакционному заданию, и указал наш нижегородский (тогда, понятно, горьковский) постоянный автор. Что при всей-де значительности замысла автору не удалось… не проработанной оказалась центральная сюжетная линия… и особенно не получилось с женскими образами.

А «Литературная газета», я уже рассказывал, выходила в свет по понедельникам, а подписчикам поступала в среду, так что вторник оставался днем, когда можно было точечно устранить точечные же ошибки.

И вот вторник. Петр Лукич по своим, как тогда бы сказали, каналам узнал, что на него, как сказали бы сейчас, наезжают, и тотчас связался с кем-то наверху, причем повыше, чем его недоброжелатель, поэтому – приходит новая команда: роман этот одобрить.

За дело, ввиду срочности и значимости, взялся сам Евгений Алексеевич Кривицкий[183]. И поступил просто – убрал все отрицательные частицы перед глаголами и эпитетами. Так что все теперь сановному автору удалось, и сюжетная линия оказалась проработанной… Кроме – у Евгения Алексеевича тоже было ведь было свое понятие о самолюбии – женских образов. Они у Петра Лукича Проскурина так и остались – не получившимися.

Правда, уже не «особенно».

* * *Геннадий Красухин эту историю рассказал бы, конечно, лучше. Но и я помню.

Отправились мы одновременно с Геннадием Григорьевичем в отпуск. Прилетели в Сухуми, оттуда автобусом в Гульрипши, где был тогда Дом творчества «Литературной газеты». Оформляемся, а Геннадию Григорьевичу и говорят: «Вам телеграмма». Читаем: «Срочно возвращайтесь тчк Сырокомский».

Оказывается, последним материалом, который Гена вел в газете перед отпуском, была статья безвреднейшего Иосифа Львовича Гринберга[184], где деликатно-деликатно, с оговорками-оговорками, но были все-таки высказаны какие-то упреки в адрес Роберта Рождественского[185][186]. Натурально, скандал, и надо было теперь «Литературной газете» замаливать грехи перед секретарем правления Союза писателей СССР, давать гневную отповедь зарвавшемуся Иосифу Львовичу.

* * *В поздние годы советской власти менять место работы людям нашей профессии смысла почти что не было. Зарплаты всюду примерно одинаковые. Уровень идеологического давления тоже, и если ты не стремишься сделать шуструю карьеру и не возражаешь публично против верноподданических ритуалов, то тебя и не тронут. Так что если и уходили, то разве от совсем уж скверного начальника или соблазняясь тем, что на новом месте сулили либо укороченные часы «отсидки» (так это называлось), либо «библиотечный» (считай, свободный) день.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман"

Книги похожие на "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Чупринин - Вот жизнь моя. Фейсбучный роман"

Отзывы читателей о книге "Вот жизнь моя. Фейсбучный роман", комментарии и мнения людей о произведении.