Алексей Карпов - Андрей Боголюбский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Боголюбский"

Описание и краткое содержание "Андрей Боголюбский" читать бесплатно онлайн.

Князь Андрей Юрьевич Боголюбский (ум. 1174) принадлежит к числу ключевых фигур в истории нашего Отечества. Именно его называют создателем самостоятельного Владимиро-Суздальского княжества — политического ядра будущей Великороссии, иными словами — современной России. Однако о жизни и деяниях князя нам известно совсем не так много, как хотелось бы: чуть ли не каждый его шаг в качестве владимирского «самодержца» может быть поставлен под сомнение; чуть ли не каждое известие о нём вызывает оживлённую дискуссию среди историков. С наибольшей подробностью летописи освещают историю его трагической гибели от рук заговорщиков — его ближайших соратников и слуг; но и здесь вопросов куда больше, чем ответов. Настоящая книга — как и предыдущие книги автора о древнерусских князьях, выходившие ранее в серии «Жизнь замечательных людей», — представляет собой попытку воссоздания биографии князя на основании скрупулёзного исследования всех сохранившихся источников.

Как и киевские, владимирские ворота были точно «вписаны» в геометрически выверенный план города. Исследователи обратили внимание на то, что их пролёт равен ширине главного нефа Успенского собора — подобно тому как пролёт киевских Золотых ворот равен ширине среднего нефа Киевской Софии{124}. С Серебряными воротами на восточной оконечности города их соединяла почти прямая линия; это главная улица древнего Владимира, вытянувшаяся на расстояние 2300 метров.

Сами тяжёлые дубовые створы ворот прикрывали лишь нижний ярус арки. Скорее всего, они были покрыты листами железа или даже золочёной меди — не случайно ворота именовались Золотыми. По сторонам арки сохранились массивные кованые подставы петель ворот и паз для толстого засова. Надо сказать, что установка ворот не обошлась без происшествия, даже конфуза, который, однако, высвечивает не только расхлябанность и неорганизованность, столь часто встречающиеся в нашей истории, но и чисто человеческие качества князя Андрея Юрьевича.

Как повествует Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери, князь велел завершить строительство Золотых ворот к празднику Успения, то есть к 15 августа, дабы люди могли полюбоваться ими: «Егда снидутся людие на праздник, и врата узрят». Желание вполне понятное, особенно в свете нашей позднейшей истории, наполненной многочисленными «памятными датами», к которым приурочивалось открытие тех или иных строящихся объектов. Но «делатели», исполнявшие волю князя, переусердствовали. Спешка никогда не приводит к добру. Вот и на этот раз, желая угодить князю и уложиться в назначенный срок, распорядители работ не проверили всё как следует и пренебрегли элементарной безопасностью. Известь не успела схватиться, и тяжёлые створы ворот, лишённые поддержки, вырвались из каменных стен и вместе с камнями рухнули на землю, придавив своей тяжестью нескольких человек из числа тех, кто собрался поглядеть на них. «…И падоша на люди, и покрыта 12 мужа», — рассказывает Сказание{125}.[48] Так праздник, казалось, обернулся трагедией. Князь тяжело переживал случившееся. И вновь лишь молитва помогла ему. «Се же слышав, князь Андрей начат с въздыханием молитися к иконе Пресвятей Богородици: “Госпоже Пречистыа Владычице, аще сих Ты не избавиши, аз бо грешний повинен бых смерти сих”». Князь послал своего боярина, дабы тот похоронил несчастных на княжеский счёт (велел ему «дати всё на потребу мертвым»). Однако произошло невероятное. Когда боярин приехал на место катастрофы и ворота подняли, то «видиша всех сущих под враты живых и здравых. И се слышав, князь Андрей рад бысть». Случившееся было расценено как ещё одно чудо Пресвятой Богородицы (в Сказании оно обозначено как «чудо 10-е»), как новое подтверждение Её всегдашнего заступничества за жителей стольного Владимира. «И се чюдо видевше, народ чюдишася».

Точный год этого происшествия неизвестен. Зато в летописи обозначен год освящения надвратной церкви во имя Положения Ризы Пресвятой Богородицы на Золотых воротах — 1164-й{126}. Очевидно, к этому времени все работы по сооружению и украшению ворот были завершены.

Нынешняя церковь Ризоположения на Золотых воротах — памятник XVIII века. Как выглядела церковь в древности, мы не знаем. Догадываемся лишь, что её купол — в соответствии с названием ворот — был позолочен.

Посвящение надвратной церкви знаменательно. Оно продолжало византийскую традицию особого почитания священных одежд Божией Матери — и прежде всего ризы (покрова), хранившейся во Влахернской церкви в Константинополе. Этой святыне приписывали необычайную защитительную силу, именуя её «священным ограждением», «неодолимой стеной» и «щитом», охраняющим Царственный город лучше любого оружия: в случае нападения врагов ризу выносили на городскую стену или окунали в море. Так случилось, например, в 860 году, когда Царьград подвергся нашествию росов — тогда ещё язычников. Гибель города казалась неминуемой, ибо нападение было внезапным, а враги сильны — но «как только облачение Девы обошло стены, варвары, отказавшись от осады, снялись с лагеря», и жители «были искуплены от предстоящего плена». Так описывал случившееся чудо непосредственный участник событий константинопольский патриарх Фотий в своей проповеди «На нашествие росов»{127}; впоследствии рассказ об этом происшествии попал в Хронику византийца Георгия Амартола, а оттуда в русский перевод Хроники и «Повесть временных лет» — древнейшую русскую летопись. А ещё в русских рукописях рядом со Сказанием о чудесах Владимирской иконы читается небольшая статья «О ризе», кратко повествующая о другом чуде, случившемся ещё раньше, во время осады Константинополя аварами в 626 году: «Придоша некогда ратнии по суху и по морю; патриарх же Сергей (Сергий, занимал патриарший престол в 610–638 годах. — А. К.) омочи ризу Святыа Богородица в мори, и въскыпе море, и потопоша ратнии, а инии ослепоша и побегоша от страха»{128}. Соседство этой статьи со Сказанием о владимирских чудесах — отнюдь не случайность. Отныне священная реликвия, незримый образ которой неотлучно пребывал на Золотых воротах города, должна была защищать жителей Владимира, как прежде Богородичная риза защищала жителей Царствующего града.

* * *Упомянутые владимирские церкви — не единственные возведённые в городе при Андрее Боголюбском. «Посемь же иныи церкви многы камены постави различные и манастыре многи созда», — писал о князе автор его летописной похвалы. За особое благочестие и умножение «домов молельных» князя Андрея Юрьевича похвалил в своей грамоте константинопольский патриарх Лука Хрисоверг. А в новгородской статье «А се князи русьстии» указывается даже точное число храмов, поставленных князем: «…и створи ту многы церкви, 30».

Большинство из них были конечно же деревянными, а потому о их строительстве летописи не упоминают. В числе церквей, построенных во Владимире при Андрее Боголюбском, историки называют, например, деревянную церковь Николы в Галеях (на месте ныне существующей церкви XVIII века). По-видимому, здесь, на берегу Клязьмы, находилась владимирская пристань, куда приставали суда («галеи»), а также располагался торг: как известно, святитель Николай издревле почитался как покровитель плавающих и путешествующих. Скорее всего, при Андрее же был основан небольшой Фёдоровский монастырь за городом на Княжем лугу — возможно, в память о чудесном спасении князя в битве у Луцка 8 февраля 1150 года, в день святого Феодора Стратилата{129}.

Зато летописец отметил основание ещё одного каменного храма во Владимире, сообщив под 1164 годом: «Заложена бысть церкы Святаго Спаса в Володимери»[49]. Этот каменный храм располагался на месте существующей и поныне небольшой церкви Святого Спаса (построенной в конце XVIII века), в самом центре города, вблизи Золотых ворот, недалеко от княжеского двора Юрия Долгорукого. Имел ли он отношение к старой церкви Спаса, возведённой при Владимире Мономахе, или это совсем другой храм, лишь соименный Мономахову, сказать трудно. Судя по указанию ещё одной летописи — так называемой Типографской, конца XV — начала XVI века, здесь находился монастырь и церковь изначально была монастырской{130}.[50]

Масштабное каменное строительство во Владимире — зримое проявление мощи и могущества князя Андрея Юрьевича. В эти годы он крайне редко вмешивался в военные конфликты, почти не вёл войн, а, напротив, проявлял миролюбие — редкое качество среди князей того времени. Соответственно, большую часть тех средств, которые он мог потратить на подготовку к войнам и сами войны, он посвящал благому делу — возведению храмов, украшению и устроению родной земли, и прежде всего Владимира. Каменное строительство вообще очень дорого, а строительство из белого камня дороже многократно (по подсчётам специалистов, храм из белого камня обходился заказчику дороже такого же кирпичного более чем в десять раз){131}. Андрей, вслед за отцом, сознательно шёл на такие неслыханные траты. Не стремившийся, в отличие от отца, к тому, чтобы занять «златой» киевский стол, он делал всё для того, чтобы его собственный город затмил великолепием стольный Киев, чтобы владимирский княжеский стол воспринимался современниками как не менее престижный, чем киевский.

Но строительство и украшение храмов — это не только демонстрация силы. Это ещё и свидетельство искренней веры князя, его желания до конца исполнить свой христианский долг правителя, как он этот долг понимал. Эти свойства характера Андрея Боголюбского отмечают все без исключения источники. «На весь бо церковный чин и на церковникы (здесь: церковных людей. — А. К.) отверъзл бяше Бог сердечней очи» — так, напомню, писал о князе автор его летописной похвалы, исполненной в лучших традициях агиографического жанра. Князь-святой, радетель за веру, мученик и страстотерпец, Андрей наделён здесь всеми подобающими добродетелями, среди которых на первое место поставлены неизменная забота о церкви и милосердие. Автор летописной похвалы приводит и конкретные примеры необыкновенного благочестия князя. По ночам втайне от всех он приходит в церковь и лично возжигает свечи; вглядываясь в образ Божий, написанный на иконе, он взирает на него, «яко на самого Творца», плотию пребывающего в храме, и, взирая на лики святых, смиряет себя, уподобляясь последнему из грешников, живущих в пределах его княжества. И часто, сокрушаясь сердцем, воздыхая от самых глубин души своей и проливая искренние слёзы раскаяния, он плачет о своих прегрешениях, подобно псалмопевцу Давиду…{132}

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

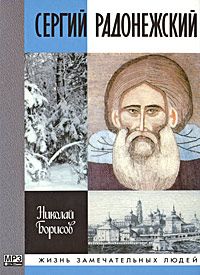

Похожие книги на "Андрей Боголюбский"

Книги похожие на "Андрей Боголюбский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Карпов - Андрей Боголюбский"

Отзывы читателей о книге "Андрей Боголюбский", комментарии и мнения людей о произведении.