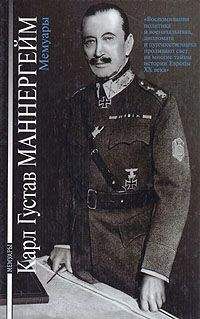

Карл Густав Маннергейм - Линия жизни. Как я отделился от России

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Линия жизни. Как я отделился от России"

Описание и краткое содержание "Линия жизни. Как я отделился от России" читать бесплатно онлайн.

Карл Маннергейм – один из самых известных политических деятелей XX века. Генерал-лейтенант русской императорской армии, после революции 1917 года он бежал в Финляндию, где стал фельдмаршалом финляндской армии, а затем президентом этой страны.

Под руководством Маннергейма в Финляндии была построена мощная оборонительная линия, названная его именем, – в советско-финскую войну 1939–1940 гг. она существенно затруднила наступление Красной армии. В годы Великой Отечественной войны Финляндия выступила на стороне Германии против СССР, но в 1944 году заключила мирное соглашение с Советским Союзом и начала военные действия против Германии.

В своих воспоминаниях Карл Маннергейм описывает службу при дворе последнего российского императора Николая II и в русской армии, революцию в России, непростые отношения Финляндии и СССР в межвоенное время, советско-финскую войну 1939–1940-го гг. и войну Финляндии с СССР в 1941–1944 годах. Особое внимание уделяется имперским устремлениям России и СССР, а также месту России-СССР в европейской политике.

Самым слабым местом были резервы, которые не прошли своевременного обучения. Массы людей, подлежавших призыву, как и весь русский народ, морально не были готовы к военным действиям. Все патриотические демонстрации первых месяцев войны выглядели скорее показными выступлениями.

Внутреннее положение в государстве было чрезвычайно сложным, и начиная с 1906 года все четыре созыва Государственной думы находились в жесткой оппозиции к царю.

Хотя материальное обеспечение российской армии было гораздо лучше, чем десять лет назад, Россия все же не была готова к затяжной войне в Европе. Между тем, считалось – и это было всеобщим заблуждением, – что конфликт между великими державами не сможет длиться долго.

* * *Полк выгрузился из поезда 30 июля в Люблине и проследовал оттуда конным порядком в город Красник, располагавшийся примерно в тридцати километрах от границы Галиции, что проходила севернее реки Сан. Между государственной границей и Саном у австро-венгров был обширный плацдарм. Мы знали, что война еще не началась и что мобилизация коснулась только военных округов Москвы, Казани, Одессы и Киева. Однако 31 июля в Германии был опубликован приказ о призыве в армию, и в России сразу же началась всеобщая мобилизация, а 1 августа Германия объявила войну России.

Мы с нетерпением ожидали возможности атаковать австрийцев, но проходили дни, а Россия и Австро-Венгрия все не начинали войну. Только 6 августа Австро-Венгрия последовала примеру Германии.

Удержать Красник представлялось стратегически важной задачей, так как этот город был узловым пунктом, лежавшим к югу от железной дороги Ивангород (Демблин) – Люблин – Холм. В районе дороги были сконцентрированы четыре армии. Для обеспечения безопасности этих сил на 60 километров южнее выдвинулось кавалерийское соединение под командованием генерал-лейтенанта князя Туманова, созданное из 13-й кавалерийской дивизии и гвардейской кавалерийской бригады.

17 августа были неожиданно атакованы войска, которые держали оборону против основных сил австрийцев. В то же утро я получил в своей штаб-квартире в Краснике приказ генерал-лейтенанта Туманова выдвинуться на южную окраину и удерживать город всеми возможными средствами. Приказ в спешке был написан на оборотной стороне донесения разведывательного эскадрона. В этом донесении говорилось, что противник направляет в сторону Красника пехотную дивизию, три батареи и многочисленную кавалерию.

Мои части сражались в полосе шириной семь километров. В бой ввязался весь полк. Огнем превосходящей артиллерии противника моя батарея была подавлена, и сразу после начала столкновения в ней осталось всего два орудия, которые вынуждены были сменить позицию. Это означало, что уланский полк какое-то время действовал без поддержки артиллерии. Наконец командующий армией прислал свежую батарею, и ее точная стрельба оказала существенную помощь в бою.

В течение дня противник стремился захватить центральную позицию – там ему противостояли гвардейские уланы – и отсечь мой левый фланг, но этого австрийцам не удалось.

К вечеру прибыл пехотный полк, которому предстояло заменить мои подразделения. В ходе этой замены австрийцы начали в беспорядке отступать; наши войска взяли в плен несколько сотен вражеских солдат – основную часть двух пехотных полков, участвовавших в наступлении. По сведениям, полученным от пленных, силы противника насчитывали еще три батареи и одну кавалерийскую дивизию. Нас удивило, что они так и не были введены в бой.

28 августа я получил приказ разведать силы противника в районе города Ополе и воспрепятствовать его переправе через Одру. Мои части были усилены 13-м уланским полком и 13 м драгунским полком, а также конной батареей. Ополе еще не был занят, однако австрийцы уже подошли к его южной окраине – по нашей оценке, их там было не менее дивизии. Обогнув наш правый фланг, противник занял три села и попытался обойти Ополе с запада – это представляло для нас серьезную угрозу. Таковым было положение, когда я получил приказ переправиться ночью через Одру в обратном направлении. После того как села перешли к противнику, оборонять переправы должна была 13-я кавалерийская дивизия. И все же следующей ночью мы их потеряли. Теперь у противника на северном берегу Одры было четыре плацдарма для переправы.

29 августа я получил новый приказ: мое соединение, усиленное 10-м Донским казачьим полком, должно было отбить у противника эти переправы. Осмотрев свои укрепления и обратив внимание, что противник расширяет плацдармы для переправы, я решил ударом с фланга прорвать фронт на южном берегу реки и одновременно атаковать переправы в лоб. Небольшая часть под командованием отважного ротмистра Носовича смогла переправиться через Одру ниже по течению и атаковала противника с тыла на западной переправе. В течение дня остальные переправы также оказались в наших руках. Все попытки противника вновь овладеть ими были нами отбиты.

* * *В конце ноября 1914 года я посетил командующего нашим армейским корпусом генерала Безобразова, с которым был хорошо знаком. Его пессимистический взгляд на ситуацию чрезвычайно удивил меня. «Скоро нам придется драться просто дубинами», – предсказывал он. Временами поступление боеприпасов было действительно скудным, нас призывали экономно расходовать заряды, в особенности – беречь артиллерийские снаряды. До сих пор считалось, что причиной этого были затруднения в доставке боеприпасов. От генерала я услышал, что в действительности все обстояло несколько иначе. Он мне объяснил много разных вещей. Оказалось, резервы мирного времени истощены, а промышленность, которой не хватало сырья, техники и специалистов, не в состоянии быстро удовлетворить потребности, соответствующие военной обстановке. Мобилизационные планы для промышленности не были разработаны вовремя. Поскольку Франция и Англия еще не успели провести мобилизацию своей промышленности, то наша армия в течение долгого времени не будет получать помощь от союзников. Нехватка артиллерийских снарядов начала чувствоваться уже через шесть недель после начала войны. Артиллерия с первых дней имела решающее значение в боевых действиях, а пехота привыкла к ее поддержке. Когда эта поддержка начала ослабевать, стали расти потери, что, в свою очередь, пагубно отразилось на боевом духе, особенно если учесть, что у пехоты тоже появились затруднения с оружием и боеприпасами.

Гибель русских солдат от осколков снарядов

Даже боеспособные части вызывали обеспокоенность. В мирное время к подготовке кадров относились легкомысленно, в итоге армия отправилась на войну, имея в каждой отдельной роте, батарее или эскадроне не более трех-четырех боевых офицеров. В первые месяцы войны потери среди активных офицеров были значительными, поэтому нехватка командного состава очень быстро стала просто вопиющей. То же самое касалось и унтер-офицеров. Вакансии заполнялись офицерами и унтер-офицерами из резервистов, компетенция которых вызывала большие сомнения. Людские потери были неожиданно большими – имелись полки, личный состав которых насчитывал не более 400 человек. Большая часть армейских подразделений оказалась в плену. Нехватка вооружения осложняла комплектацию фронтовых соединений, и, несмотря на огромные людские резервы, формирование новых войсковых частей сталкивалось с большими затруднениями. Такова была русская армия в конце 1914 и начале 1915 годов.

Совсем не удивительно, что за удачным контрнаступлением русских войск в Польше последовал ответный удар. К концу года австрийцы, в свою очередь, нанесли контрудар в Галиции и заставили русскую армию отступить на 70 километров от Кракова в восточном направлении. Когда же немцы одновременно начали готовить наступление в Восточной Пруссии, то для выдвинувшейся далеко на запад русской группировки создалась угрожающая ситуация. Поэтому группировка получила приказ отойти на 50–100 километров и создать протяженный фронт по линиям рек Бзура, Равка и Нида. Вскоре начались жестокие морозы. Русская армия встретила их практически без зимнего обмундирования.

* * *В конце февраля 1915 года мой полк присоединился к армейскому корпусу, располагавшемуся в 60 километрах к югозападу от Самбора. Нас встречал лично генерал Брусилов. Когда полк торжественным маршем прошел мимо командующего, он пригласил меня в штаб и предложил рассказать о действиях полка в Польше. Затем генерал спросил о моих планах. Я ответил, что хотел бы остаться в полку, – ходили слухи, будто бы его скоро преобразуют в дивизию. Если что-нибудь будет зависеть от него, сказал генерал Брусилов, то вопрос решится положительно. На этом мы расстались.

Вечером, едва мы со штабом сели за обеденный стол, я получил от командующего армией телеграмму: мне предлагалось занять место командира 12-й кавалерийской дивизии. Прежний командир – генерал Каледин – выбыл из строя по причине ранения. Мне было тяжело оставлять полк. Я командовал этим подразделением уже второй год и сроднился с ним – мы сообща выносили все тяготы службы и опасности войны. Прежде чем штаб закончил обед, пришла вторая телеграмма того же содержания. Я решил дать ответ лично и поехал к генералу Брусилову. Поблагодарив командующего за доверие, я попросил у него совета: ведь 12-я кавалерийская дивизия была мне незнакома, и совсем недавно мы говорили с генералом о возможности совсем иного назначения. На это командующий ответил: «Двенадцатая кавалерийская дивизия – это такое соединение, что если его предлагают, то от него не отказываются». Мне не оставалось ничего другого, как согласиться…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Линия жизни. Как я отделился от России"

Книги похожие на "Линия жизни. Как я отделился от России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Карл Густав Маннергейм - Линия жизни. Как я отделился от России"

Отзывы читателей о книге "Линия жизни. Как я отделился от России", комментарии и мнения людей о произведении.