Коллектив авторов - Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

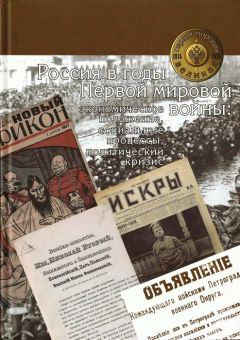

Описание книги "Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис"

Описание и краткое содержание "Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис" читать бесплатно онлайн.

В коллективной монографии, публикуемой к 100-летию начала Первой мировой войны, рассмотрен широкий круг проблем, связанных с положением страны в годы мирового военного противоборства: Россия в системе международных отношений, организация обороны государства, демографические и социальные процессы, создание и функционирование военной экономики, влияние войны на российский социум, партийно-политическая панорама и назревание политического кризиса, война и революция. Исследование обобщает достижения отечественной и зарубежной историографии, монография основана на широком комплексе источников, в том числе архивных, впервые вводимых в научный оборот.

Книга рассчитана на широкий круг ученых-обществоведов, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также всех интересующихся отечественной историей.

В руководстве вооруженных сил крупные кадровые подвижки начались еще во второй половине 1905 г., когда большая группа штаб-офицеров и генералов, проигравших дальневосточную кампанию, была отправлена на покой либо ушла в отставку добровольно. Постоянно действующий Совет государственной обороны (СГО), созданный в июне 1905 г., с одной стороны, объединил высшее военное и морское управление и провел ряд назревших нововведений [переаттестацию и частичное обновление старшего командного состава через вновь созданную Высшую аттестационную комиссию[15]; улучшение быта «нижних чинов» армии и флота и сокращение сроков их действительной службы; создание самостоятельного Главного управления Генерального штаба (ГУГШ) как органа оперативно-стратегического планирования, и др.], но с другой, по выражению лидера октябристов и будущего главы военного ведомства А.И. Гучкова, «обессилил и обезличил» военного министра, оставив в его ведении лишь финансовые и административно-хозяйственные вопросы. Особенно резкие нарекания в военных и думских кругах вызвал вывод из подчинения министра генерал-инспекторов родов войск, трое из которых были великими князьями. При этом сам СГО из делового органа быстро превращался в пустопорожнюю говорильню — большинство его престарелых членов уже не занимали ответственных постов и координировать насущные потребности армии и флота были не в состоянии.

После дальневосточной кампании прошли годы, но до завершения реформ в русской армии и восстановления военной мощи страны все еще было далеко. Ситуация была настолько серьезной, что председатель СГО великий князь Николай Николаевич в секретной записке от декабря 1907 г. был вынужден признать: «Наша живая сила армия и флот и весь организм обороны государства находится в грозном, по своему несовершенству, состоянии, и безопасность государства далеко не обеспечена»{198}. Зимой 1908/09 г. на совещании по случаю аннексии Боснии и Герцеговины Австрией военный министр А.Ф. Редигер без обиняков объявил императору, что русская армия не в состоянии не только предпринять каких-либо активных действий за рубежом, но «затруднена» даже в защите собственных границ. Генерал-квартирмейстер (начальник оперативной части) ГУГШ позднее назвал 1905-1910 гг. «периодом нашей полной военной беспомощности»{199}. В августе 1911 г. на совещании начальников Генштабов представителям Франции было заявлено, что русская армия полностью восстановит боеспособность не ранее 1913 г. В военном флоте дела обстояли не лучше. В 1908 г. совместная комиссия МГШ и ГУГШ пришла к заключению, что Балтийский флот не в силах помешать даже высадке вражеского десанта в Финском заливе. За 1907-1911 гг. русский ВМФ был пополнен лишь 9 миноносцами и 6 подводными лодками, тогда как Германия ежегодно вводила в строй по 4 дредноута{200}.

Разработка программ возрождения и модернизации вооруженных сил шла и в обоих русских военных ведомствах, но первые же прикидки относительно финансовой стороны дела вызвали едва ли не панику в правящих кругах.

По расчетам, произведенным в бытность военным министром Редигера, траты на восстановление только армейского потенциала грозили превысить 2 млрд. руб. Правда, выделение таких сумм предусматривало и расходы на строительство стратегических шоссейных дорог, сооружение новых военных заводов, модернизацию крепостей, возведение казарм и т. д. Морское ведомство в марте 1907 г. представило собственные соображения, предполагавшие четыре варианта судостроительной программы общей стоимостью от 870 млн. до 5 млрд руб.{201} * Таких трат казна позволить себе не могла вся доходная часть суммарного государственного бюджета 1907 г. составляла менее 2,5 млрд. руб. В 1907— 1908 гг. появлялись проекты развития и реформирования армии и флота, авторами которых выступили начальник Генерального штаба Ф. Ф. Палицын, обер-квартирмейстер М. В. Алексеев, начальник Главного штаба А. Е. Эверт, морской министр И. М. Диков. Все они, однако, либо признавались неудовлетворительными, либо отправлялись на доработку в связи с изменениями внешнеполитической обстановки. Положение усугубляли бесконечные межведомственные споры, часто перераставшие в ожесточенные и затяжные конфликты, особенно между военным и морским ведомствами и Министерством финансов.

Важнейшим аргументом в пользу приоритета в финансировании военного флота было представление о нем как необходимом средстве поддержания великодержавного статуса империи. На совещании 30 сентября 1906 г., обсуждавшем судостроительную программу, министр Бирилев доказывал, что «чисто сухопутные войны в истории бывают весьма редко и потому только имея флот можно оставаться первоклассной державой», что флот является важным фактором «союзоспособности» России{202}. На заседании СГО 26 октября 1906 г., на котором вновь обсуждался вопрос о военных кредитах, он высказался еще более категорично, заявив, что «Россия, как великая держава, без флота существовать не может… в международной политике морские силы государства определяются исключительно активной силой ее флота». Тогда ему пытались возражать Коковцов и Извольский, указывавшие, что «союзная Франция рассчитывает прежде всего на наши сухопутные силы»{203}. Армейское руководство доказывало, что раз Россия сухопутная держава, то основное внимание должно быть обращено на воссоздание и усиление армии. На заседании Особого совещания по вопросу о разработке военных программ 3 августа 1909 г. начальник ГУГШ генерал А.З. Мышлаевский напомнил: «История России учит нас тому, что флот играет вспомогательную роль по отношению к сухопутной армии». Об этом в специальной записке, поданной в сентябре 1910 г. в правительство, писал Куропаткин; такой же точки зрения придерживался и председатель СГО. Но все это не умерило агрессивного настроя моряков, которых поддерживал сам император. Еще рескриптом от 29 июня 1905 г. была объявлена очередность задач в этой области: сначала обеспечение морской обороны берегов, затем воссоздание мобильных боевых эскадр{204}.

В 1909 г. СГО был упразднен (как полагают, именно из-за своего курса на преимущественное развитие сухопутных сил в ущерб военно-морским{205}), а вместе с ним — и «многоголовое» управление военным ведомством. Функции координации внешней и оборонной политики перешли к сравнительно узкому по составу непостоянно действующему совещательному органу под председательством премьера или министра иностранных дел. Что касается военных кредитов, то ситуация с ними сдвинулась с мертвой точки лишь с началом предвоенного экономического подъема, обеспечившего поступление средств в государственный бюджет, суммарные доходы которого в 1913 г. несколько превысили 3,4 млрд. руб. Основные статьи доходов включали прямые (272,5 млн. руб.) и косвенные (708,1 млн. руб.) налоги, составившие в сумме 28,7% всех поступлений, а также доходы от казенных имуществ и капиталов (1043,7 млн. руб.) и правительственных регалий (1024,9 млн. руб., в том числе 899,3 млн. — от винной монополии), составившие в сумме 60,6% всех доходов. В целом доля военных расходов к этому времени достигала уже 28,5% расходной части бюджета{206}. В результате лишь к 1910 г., сообщает Ю.Н. Данилов, военному ведомству «удалось составить и частично провести сколько-нибудь полный план восстановления военных запасов, добиться планомерного отпуска соответствующих кредитов, приступить к разработке и проведению мер по реорганизации армии, ближе подходящей к современным условиям»{207}. Новым и уже полноценным руководителем Военного министерства в 1909 г. царь назначил бывшего командующего Киевским военным округом, считавшегося образцовым, генерала от кавалерии В.А. Сухомлинова. Военно-морской флот в 1911 г. возглавил боевой адмирал Григорович, до этого на протяжении двух лет работавший «товарищем» (заместителем) министра ВМФ. Морское министерство, глава которого всегда был его полновластным хозяином, заметно выигрывало перед сухопутным по подбору кадров, целеустремленности в постановке и решении задач, корпоративному духу и слаженности в работе. С Сухомлиновым и Григоровичем во главе военные ведомства России в дальнейшем и вступили в мировую войну.

Между тем краткосрочные и долговременные, целевые и общие военные и морские программы продолжали появляться на свет. Одобренные, как правило, после бурных дискуссий Думой и Государственным советом, они облекались в форму законов. В результате долговременные программы модернизации армии и флота были приняты буквально накануне войны — «малая» 13 июня 1913 г. и «большая» 24 июня 1914 г. Несмотря на все сложности с отпуском военных кредитов, только прямые расходы военного и морского министерств за 1906–1913 гг. составили, по данным государственного контроля, огромную сумму в 4782,5 млн. руб., из которых 3742,8 млн. было отпущено военному ведомству и 1039,7 млн. — морскому. Особенно заметно совокупный военный бюджет вырос в предвоенное пятилетие, превысив 3,3 млрд. руб. В итоге накануне войны Россия имела самый большой в мире военно-сухопутный бюджет; его морской «собрат» был третьим в мире и вторым в Европе. Правда, если учесть, что себестоимость продукции российских казенных и частных предприятий была едва ли не на порядок выше, чем за границей, эти финансовые потоки не будут выглядеть столь уж внушительными.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис"

Книги похожие на "Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о " Коллектив авторов - Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис"

Отзывы читателей о книге "Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис", комментарии и мнения людей о произведении.