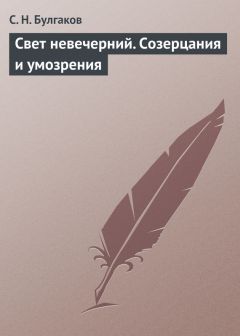

Сергей Булгаков - Свет невечерний. Созерцания и умозрения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Свет невечерний. Созерцания и умозрения"

Описание и краткое содержание "Свет невечерний. Созерцания и умозрения" читать бесплатно онлайн.

Книга выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Булгакова (1871–1944) – самая значительная его философская работа, представляющая собой, по словам автора, род духовной автобиографии или исповеди. «Как возможна религия», «вера и чувство», «религия и мораль», «природа мифа», «мировая душа», «природа зла», «пол в человеке», «грехопадение», «спасение падшего человека», «власть и теократия», «общественность и церковность», «конец истории» – таковы лишь некоторые из многочисленных вопросов, которые С. Булгаков рассматривает в своей книге, давно ставшей библиографической редкостью.

Как нужно понимать божественное ничто в учении Беме: как трансцендентное НЕ-что, или как эккегартовское Gottheit, или как гегелевское диалектическое ничто, из которого вытекает с необходимостью все и в котором завито это все, или как спинозовскую субстанцию, лежащую в основе модусов, или как плотиновское Единое, из которого эманирует мир? Знакомому с творениями Беме и своеобразием его изложения будет понятно, если мы скажем, что на этот, в сущности, основной и принципиальный вопрос не может быть дано бесспорного ответа, и создается возможность различного понимания даже самых основ этого учения, впрочем, еще ожидающего внимательного и всестороннего исследования и систематизации[477]. «Philosophus teutonicus», являющийся, по справедливой оценке Шеллинга, «Wundererscheinung in der Geschichte der Menschheit, und besonders in der Geschichte des deutschen Geistes»[478][479], представляет собой одновременно мистика, ясновидца природы, и метафизика, облекающего свои мистические постижения в своеобразную спекулятивно-мистическую систему, именно систему, ибо «дух системы» необычайно силен в Беме, несмотря на внешнюю беспомощность его изложения. Он есть поэтому не только ученик Парацельса и предшественник Штейнера, – стоит в линии развития оккультизма, но, быть может, не в меньшей степени дух его живет в метафизических системах Шеллинга и Гегеля, Шопенгауера и Гартмана. В своих сочинениях Беме многократно пытается – все сызнова, но приблизительно из того же материала, – строить и перестраивать свою систему, отсюда такая бесконечная масса повторений в его сочинениях[480], однако материал недостаточно слушается своего мастера, изнемогающего под тяжестью его изобилия, и остается в значительной степени сырым и непереработанным. По-видимому, сам Беме, а за ним и иные его последователи, напр. Клаассен[481], не замечал в себе «philosophus teutonicus», спекулятивного метафизика, находящегося до известной степени в плену у esprit de Systeme[482]. Он сознавал в себе прежде всего духовидца, носителя «откровений»[483], и, если бы из его сочинений сохранилась лишь одна «Аврора», его первый трактат, имеющий печать свежести и непосредственности «вдохновения», и наиболее чуждый притязаний на систему, то можно было бы, пожалуй, не заметить одной из основных черт творчества Беме, с большой тонкостью подмеченной Шеллингом, это… его рационализма. О, конечно, это – рационализм совершенно особого типа, мистический рационализм (или «теософизм»), при котором основные положения опираются на показания мистического опыта и не могут быть логически выводимы и постулируемы. В качестве мистика, ясновидца Беме, конечно, является прежде всего эмпирическим исследователем. Те силы и явления, которые изучает Беме, эмпирически даны ему в мистическом созерцании, подобно тому как они даются и в опытных науках: как из электричества нельзя логически дедуцировать свет или теплоту, так и Беме не выводятся, а «опытно» познаются элементы Бога: «Herbe», «bitterer Stachel», «Angst», «Feuer»[484] и т. д. Но раз установленные, они объясняются один из другого уже причинно-механически, на основе логического принципа непрерывности, в единой связной метафизической системе: в бемовском Боге от первого его движения к откровению до отдаленного уголка мироздания, от ангела до последнего клопа, все понятно, все объясняется, все рационализуется. Здесь нет места ни антиномии, с ее логическим перерывом, ни Тайне: беспримесный рационализм – вот обратная сторона того всеведения или «гнозиса», которым мнил себя обладающим, по одним основаниям, Гегель, а по другим – Беме, почему он и оказывается столь родственным по тенденциям современному «теософизму», оккультному или мистическому рационализму[485]. И вот почему в Беме ослепительны, изумительны и драгоценны отдельные его прозрения, – частности, но не целое; необходимо разбить скорлупу, чтобы получить орех. По сравнению Пфлейдерера[486], система его подобна руднику, в котором драгоценные металлы скрываются под грубыми породами.

Как метафизик; Беме в качестве основной задачи ставит себе опирающуюся на мистический опыт «дедукцию» Бога и мира: каким образом из Ничто или в Ничто возникает Бог, а в Боге или из Бога возникает мир? Эта проблема вполне аналогична проблеме Эккегарта (знакомство с которым определенно чувствуется в соответствующих учениях Беме)[487], именно о возникновении в первоначальном, чистом Ничто одновременно и Бога и мира, или о теологическом «reiner Ursprung»[488] (по выражению «Логики» Когена); однако коренная разница с Эккегартом в этом пункте, определяющая и ряд последующих различий, у Беме будет в том, что у него мир возникает не параллельно с Богом, как Его необходимый коррелат, но в силу диалектики самого Бога или развития Его природы. Поэтому мы имеем у Беме трехступенную иерархию или последовательность: Ничто-Бог-мир, у Эккегарта же двухступенную: Ничто -Бог / мир.

Однако это отношение между Богом и природой образует лишь вторую часть проблемы, в первой же ее части и Беме, и Эккегарт одинаково исходят из того же недифференцированного и бескачественного Ничто, в котором образуется все. Как же ближе мыслится у Беме этот переход от Ничто к Богу, а чрез Него к творению? К сожалению, вполне ясного и недвусмысленного ответа метафизика Беме здесь не дает, хотя преобладающее от нее впечатление сводится к тому, что Ничто имеет здесь смысл не трансцендентного НЕ-что, но того божественного мэона или же диалектического ничто, в котором с имманентной закономерностью мистической диалектики выявляется божественное все, вследствие чего это ничто соответствует лишь определенному положению или диалектическому моменту в Божестве. Бог и природа, как «нечто», есть откровение «Ничто», «Offenbarung aus dem Nichts zu Etwas»[489][490]. Чем же мотивируется и вообще мотивируется ли этот переход? Здесь мы имеем только метафорические выражения, смысл которых, однако, тот, что для Ничто этот переход не свободен, но вынуждается некоей божественной необходимостью, потребностью самооткровения, голодом (Hunger), стремлением (sich sehnen), вожделением (Begierde), т. е. аффективными состояниями (настолько можно говорить об аффектах в Божестве). «Ничто испытывает голод по Нечто (Nichts hungert nach dem Etwas), а голод есть вожделение (Begierde), как первое verbum Fiat[491] или делание, ибо вожделение не имеет ничего, что оно могло бы сделать или охватить (fassen). Оно охватывает только себя и сжимается (impresset sich), т. е. оно коагулируется (coaguliert sich), оно зачинает себя в себе, и охватывает себя, и приводит себя из безосновности в основу (vom Ungrunde in Grund), и оплодотворяет саму себя магнетическим влечением, так что Ничто наполняет (das Nichts voll wird), и остается все-таки как Ничто, это есть только свойство как мрак; это есть вечное первичное состояние (Urständ) мрака: ибо где есть свойство, там уже есть нечто, не есть как Ничто»[492]. Откровение Бога, согласно целому ряду утверждений Беме, есть, прежде всего, самооткровение, открытие себя для себя самого: «без своего откровения Бог не был бы известен самому себе»[493], а «так как вечное благо не может (nicht mag) быть бесчувственным существом (ein inempfindlich Wesen), ибо иначе оно не было бы открыто самому себе, то оно вводит себя в наслаждение (Lust) в себе самом»[494]. В этом смысле можно сказать, что природа необходима для Бога или, точнее, она и есть Бог explicite. «Таким образом, следует думать о Боге, что он вводит свою волю в знание (Scienz) к природе, дабы его сила открывалась в свете и могуществе и становилась царством радости: ибо, если бы в вечном Едином не возникала природа, все было бы тихо: но природа вводит себя в мучительность, чувствительность и ощутительность, дабы подвиглась вечная тишина, и силы прозвучали в слове… Природа есть орудие тихой вечности, которым она формирует, делает, разделяет и собирает себя самое при этом в царство радости, ибо вечная воля открывает свое слово чрез природу. Слово в знании (Scienz) воспринимает в себя природу, но живет чрез природу, как солнце в элементах, или как Ничто в свете огня, ибо блеск огня делает Ничто обнаруживающимся, и при этом нельзя говорить о ничто, ибо Ничто есть Бог и все»[495].

Таким образом, по справедливому замечанию Шеллинга[496], Беме «запутывает само Божество в своеобразный природный процесс», и природа для Беме есть Бог не только в том смысле, что она по своему положительному бытийственному содержанию коренится в Боге, но и в том смысле, что она есть необходимое орудие Его самораскрытия или внутренней диалектики, «чрез нее Он живет», без этого «сам Бог не знает, что Он есть»[497]. Поэтому у Беме, строго говоря, отсутствует идея творения и тварности, и хотя у него и постоянно встречается выражение «тварь и тварность» (Creatur und Creatürlichkeit), но это понятие вовсе не имеет принципиального метафизического и онтологического смысла, а означает только определенную ступень в раскрытии природы Бога (как есть это понятие и в системе Плотина, отрицающей тем не менее идею творения). Система Беме эманативна и в этом отношении сближается с учением Плотина. Мысль о творении мира непостижимым и свободным актом Бога встречает в Беме сознательного философского и религиозного противника. Он называет «бредом о творении» (creatürlicher Wahn) мысль, «будто Бог есть нечто чуждое, и пред временем создания тварей и этого мира держал в себе в троице своей мудростью совет, что Он хочет сделать и к чему принадлежит всякое существо, и таким образом сам почерпнул из себя повеление (Fürsatz), куда надо определить какую вещь[498]. «Если бы держал Он когда-либо в себе совет, каким образом открыться, то Его откровение не было бы от вечности, вне чувства и места, стало быть, и тот совет должен был бы иметь начало и стать причиной в Божестве, ради которой Бог совещался в Троице Своей, должны бы быть, следовательно, в Боге мысли, которые явились Ему как бы в виде образов, когда Он хотел идти навстречу вещам. Но сам Он – единственный и основа всех вещей, и око всех существ и причина всякой эссенции[499]: из Его свойства возникает природа и тварь, о чем же стал бы Он с самим собой советоваться, нет врага перед Ним, а Он один сам есть все, хотение, мощь и способность. Потому должны мы, насколько мы хотим говорить единственно и исключительно о неизменяемом существе Бога, чего Он хочет, и чего не хочет или всегда хочет, не говорить об Его решении, ибо в Нем нет решений; Он хочет и делает в себе самом только одну вещь, именно Он рождает себя в Отце, Сыне и Духе Св., в мудрости своего откровения; кроме этого единый, безосновный Бог не хочет в себе ничего и не имеет в себе самом совета о многом. Ибо если бы Он хотел в себе самом многого, то Он был бы должен быть недостаточно всемогущим, чтобы осуществить это; потому и в себе самом Он не может хотеть ничего, как только самого себя, ибо чего Он хотел от вечности, так это есть Он сам, потому Он есть единственно единое, и более ничто»[500]. Соответственно мировоззрению Беме правильнее говорить о рождении, а не о сотворении природы Богом: «Из воли, которою Божество заключает себя в троичность, от вечности рождается и основа природы, ибо здесь нет повеления (Fürsatz), но рождение; вечное рождение и есть повеление, именно Бог хочет рождать Бога и открываться через природу»[501]. Разумеется, и творческое «да будет» Fiat, которое так часто встречается у Беме, получает соответствующее истолкование не в смысле повеления (Fürsatz), но в смысле – силы Божества, его природной мощи, потенции бытия и в таком смысле в разных выражениях определяется оно во многих местах: «вожделение (Begierde) из вечной воли безосновности есть первый образ (Gestalt) и есть Fiat или Schuf[502]. А сила свободного наслаждения (Lust) есть Бог, который изводит Schuf, и то и другое вместе называются словом Fiat, т. е. вечное слово, которое творит там, где ничего нет, и есть первичное состояние природы и всех существ[503]. «Fiat есть терпкая матка (herbe Matrix) в первой воле отца, и оно схватывает (fasst) и держит природу, которую дух формирует рожденную от Меркурия, и это есть дух Божий»[504]. «Das göttliche Schuf, als die Begierde der ewigen Natur, welche das Fiat der Kräfte heisst»[505][506], и соответствует в системе Беме «да будет» Моиссеевой космогонии. Таким образом, по мысли Беме, природа в сущности не создана, но, так сказать, автоматически, с правильностью часового механизма, с которым так часто сравнивается у Беме мироздание, возникает в Боге и раскрывается на разных ступенях. И с этой стороны система Беме по своему философскому типу (хотя и не по построению) близка к пантеистическому монизму Спинозы с его единой в своей нераскрытости субстанцией, проявляющейся в бесчисленных атрибутах и модусах. Только у Спинозы этот монизм имеет статический и неподвижный, у Беме же динамический, энергетический характер. Бемизм есть динамический спинозизм, концепция же отношения Бога к миру у обоих одна и та же[507]. В древней философии аналогию бемизму представляет, кроме системы Плотина, гилозоистический монизм стоиков, а в более раннюю эпоху учения Фалеса, Анаксимандра, вообще ионийской школы. В новейшей же философии дух Беме наиболее роднится с философией логического автомагизма, именно с Гегелем (конечно, и здесь мы имеем в виду дух и стиль учения, а не его догму). И это сродство было осознано и самим Гегелем, который неоднократно и с глубоким уважением говорит о Беме[508]. Система Беме, как и Гегеля, есть особая форма мистического рационализма, в котором преодолеваются все антиномии и царит закон «непрерывности мышления». Напротив, последователь Я. Беме Фр. ф. Баадер старательно отмежевывается от религиозного монизма и истолковывает доктрину своего учителя в смысле свободы Бога от мира и от природы[509].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Свет невечерний. Созерцания и умозрения"

Книги похожие на "Свет невечерний. Созерцания и умозрения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Булгаков - Свет невечерний. Созерцания и умозрения"

Отзывы читателей о книге "Свет невечерний. Созерцания и умозрения", комментарии и мнения людей о произведении.