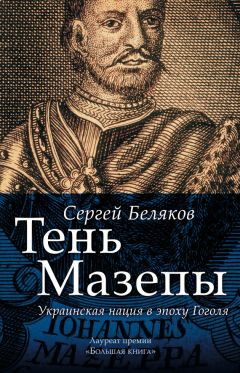

Сергей Беляков - Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя"

Описание и краткое содержание "Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя" читать бесплатно онлайн.

Сергей Беляков – историк, литературовед, автор биографии-бестселлера «Гумилев сын Гумилева» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА»).

Соединяя дотошность историка с талантом рассказчика, в новой книге «Тень Мазепы» он совершает, казалось бы, невозможное: фундаментальное исследование, основанное на множестве источников, оказывается увлекательнее романа. Здесь гетманы вершат судьбы Войска Запорожского и слышна козацкая речь, здесь оживает в ярких запахах, звуках, красках волшебный мир малороссийской деревни, здесь биографии великих писателей и поэтов – даже Шевченко и Гоголя – лишь часть общей биографии и судьбы… Здесь рождается нация.

«Я хотел доказать, что история национализма – это не сборник скучных “идейных” текстов, не история политических партий или движений, не эволюция политических программ. Это – интересный мир, полный страсти, энергии и творчества». Сергей Беляков

Из статьи И. И. Срезневского «Взгляд на памятники украинской народной словесности»: «В настоящее время нечего доказывать, что язык украинский (или как угодно называть другим, малороссийским) есть язык, а не наречие русского или польского <…> и многие уверены, что этот язык есть один из богатейших языков славянских, что он едва ли уступит богемскому в обилии слов и выражений, польскому в живописности, сербскому в приятности <…> язык поэтический, музыкальный, живописный»[295].

Измаилу Ивановичу было тогда всего двадцать два года, он жил еще в Харькове, где вырос, где учился. Он помнил лекции Гулака-Артемовского, слушал бандуристов, записывал их думы и песни и готовил к печати сборники «Запорожской старины», выходившие с 1833-го по 1838-й. Его увлечение украинской культурой было романтическим, но уже не дилетантским. Именно эту статью Срезневского много лет спустя высоко оценили академики В. И. Ламанский и А. Н. Пыпин, авторитетные и строгие исследователи.

Быть может, с годами Срезневский стал мудрее и начал критически переоценивать свои прежние взгляды? Возможно, хотя на такую перемену могли повлиять многие обстоятельства, в том числе и личные. Именно «украинофилы» Костомаров и Драгоманов нашли, что Срезневский фальсифицировал некоторые думы, изданные им в «Запорожской старине». Измаил Иванович, ставший к старости придирчивым и строгим филологом, на обвинения никак не ответил, но вряд ли о них позабыл. Вероятно, была и другая причина: страх перед «мазепинством». Срезневский, несмотря на увлечение украинской культурой, оставался русским человеком.

Мова

Первая украинская грамматика («Грамматика малороссийского наречия») составлена русским человеком, филологом и поэтом Алексеем Павловичем Павловским, который учился в Киеве и долго жил среди малороссиян на Слободской Украине. Книга была подготовлена в 1805 году, но издана только в 1818-м. В 1822-м Павловский напечатал добавления к своей грамматике[296].

В предисловии филолог замечает, что наречия архангельское, новгородское, муромское различаются «только несколькими или нечистыми, или смешными, или весьма странными словами», в то время как наречие малороссийское «составляет почти настоящий язык»[297]. Замечание важное. Почти полвека спустя Михаил Катков станет утверждать, будто из костромского или рязанского говора тоже можно сочинить особый язык. Но скромный ученый доказывал обратное. Павловский обращал внимание не только на лексику, но и на фонетику, «зная из опыта, сколь смешно, когда кто говорит по-малороссийски, не зная ударений сего наречия»[298]. Филолог писал и о мелодичности малороссийского наречия: «Природа, изливающая дух стихотворения всем народам <…> малороссиян наделила оным с избытком»[299].

Девять лет спустя после издания «Грамматики» Павловского Михаил Максимович в предисловии к своему сборнику малороссийских песен назовет малороссийский особым языком, который заметно отличается от великороссийского, то есть русского[300].

«Язык, называемый обыкновенно малороссийским, которым говорят в юго-западных губерниях России и в Галицком королевстве, не есть наречие языка русского, образовавшегося в последнее время; он существовал издавна и теперь существует как наречие славянского корня <…> наречие правильное, богатое, гармоническое и способное к развитию литературной образованности»[301], – писал молодой историк Николай Костомаров в 1842 году. Он в детстве и юности не знал украинского, а потому даже «Энеиду» Котляревского не смог прочитать. В Харьковском университете начал читать повесть Квитки-Основьяненко, но сначала не мог ее понять без словаря, а словаря не было. Поэтому русско-украинский и украинско-русский словари заменял ему слуга-украинец[302].

Григорий Квитка-Основьяненко пошел гораздо дальше Костомарова. Он доказывал, будто малороссийский язык – старший брат русского, великороссийского. Более того, «…великороссийский язык есть только наречение нескольких губерний, дитя-то не старше нашего языка, старшего сына коренного славянского»[303].

Не только ученые вроде Костомарова или Срезневского писали про несходство русского и украинского. Князь Долгорукий, впервые оказавшийся в Малороссии в 1810 году, заметил, что перестал понимать язык народа: «…со мной обыватель говорил, отвечал на мой вопрос, но не совсем разумел меня, а я из пяти его слов требовал трем переводу…»[304] Алексей Левшин спустя несколько лет написал, что малороссийский язык хотя и происходит от «древнего славянского», но так перемешан с «перековерканными» немецкими, польскими и латинскими словами, что «почти не понятен великороссиянину»[305]. А «Северная пчела» в 1834 году сожалела, что «большая часть русских не могут понимать украинских песен, полных неподдельного чувства и поэзии»[306].

В творческом наследии Степана Руданского, украинского поэта, фольклориста, собирателя народных песен, сохранилось стихотворение про москаля, русского солдата, и хитрую, прижимистую малороссийскую хозяйку. Солдат хочет, чтобы та приготовила ему вареников, да «не знает по нашому, // Як их назвати»[307]. Слово «вареники» для солдата – новое, непривычное, поэтому он это слово и позабыл. Хозяйка делает вид, что не понимает, о каком именно кушанье говорит солдат, и морочит ему голову.

Но если язык одного народа почти непонятен другому, то разве перед нами «наречие» или «диалект» русского?

Долгорукий, Левшин, Павловский в те времена не сомневались, что Малороссия присоединена навсегда. Значит, не было у них и необходимости доказывать единство народа (залог единства государства). Ни владимирский губернатор Долгорукий, ни студент Харьковского университета Левшин, ни филолог-любитель Павловский не думали о сепаратизме малороссиян, а потому были совершенно свободны в своих наблюдениях, оценках, выводах. Так же свободен был и писатель Антоний Погорельский (Перовский), когда писал свою «Монастырку».

Из романа Антония Погорельского «Монастырка»: «Более всего мне надоел язык, которым здесь изъясняются. Поверишь ли, что я почти ничего не понимаю? Вчера ввечеру сидела я в комнате и читала книжку; тетенька на крыльце разговаривала с винокуром. <…> Они много говорили о барде… я ничего не понимала, только слышала, что тетенька говорила: “Береги барду, береги барду!” – а жид отвечал: “Как зе, васе благородие, не берец, барда прекрасная, барда отлицная!” Я в Петербурге читала Жуковского сочинения и помнила, что он говорит о бардах… барда <…> которую так хвалят, должно быть, жена какого-нибудь барда или поэта… и только что ушел винокур, я подбежала к тетеньке и просила познакомить меня с бардою. “А що тоби с нею робыть! – отвечала тетенька. – Я чула, що миются бардой, чтоб шкура була билие…” Ах, Маша! Как же мне стыдно было, когда я узнала, что такое барда! <…> здесь так называют гущу, которая остается на дне, когда делают вино!»[308]

Анюта из «Монастырки» – природная малороссиянка, однако воспитанная в Петербурге и совершенно обрусевшая. Но сам факт – русская девушка не понимает речь украинцев – подтверждается многими источниками.

Виссарион Белинский откажется рецензировать «казки» Исько Матыренко[309], потому что они отличаются «самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас, москалей, и потому лишает нас возможности оценить его по достоинству»[310].

В 1841 году Александр Корсун издал в Харькове альманах «Снип». Белинский уделил ему чуть больше внимания. В его разгромной и крайне злой рецензии интереснее всего такой вывод: “Сніп” г. Александра Корсуна от начала до конца – архималороссийская книга: русского в ней нет ни полслова»[311].

В 1847 году Пантелеймон Кулиш, как и другие участники Кирилло-Мефодиевского братства, был арестован. Его допрашивали в Петербурге, в III отделении. У него, как и у других «братчиков», нашли экземпляры «Кобзаря», как печатные, так и переписанные. У самого Шевченко конфисковали рукописи неопубликованных стихотворений и поэм. Но оригинальный украинский текст оказался непонятен шефу жандармов Орлову и его заместителю Дубельту, которые лично допрашивали и Шевченко, и Кулиша. Пришлось перевести сочинения на русский. В штате III отделения не было своего поэта, поэтому стихи для жандармов переводили прозой, точнее, просто пересказывая содержание.

Стихи Шевченко не были понятны и простым русским читателям, не носившим голубые мундиры. 21 ноября 1860 года в концертном зале Пассажа русская либеральная публика собралась чествовать Шевченко – героя, страдальца, жертву еще не забытого царствования Николая I. В тот же день, в том же Пассаже читал «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевский, но даже его поначалу не приветствовали столь шумно. «Шевченко приняли с таким восторгом, какой бывает только в итальянской опере»[312], – вспоминал профессор Академии Генерального штаба Николай Обручев. Два человека, слышавшие знаменитое выступление Шевченко, расходятся в оценке поэта. Елена Штакеншнейдер в дневнике отзывалась о Шевченко неприязненно. Обручев – с уважением. Но оба заметили, что публика малороссийские стихи «большею частью не поняла»[313].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя"

Книги похожие на "Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Беляков - Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя"

Отзывы читателей о книге "Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя", комментарии и мнения людей о произведении.