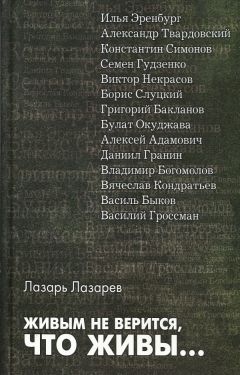

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

Но от этой истории все-таки потянулся след, неожиданный для них, они не всегда отдавали себе отчет, откуда он идет, чей это урок, но даром он не прошел. И для Дударева: «О самом Волкове я никогда не вспоминал, а вот мысль о потерях запала в душу и все последние месяцы войны не отпускала в коротких наших танковых боях, в засадах, особенно же когда нам на броню сажали пехоту…» и для бывшего командира полка (видно, что он хлопотал, чтобы Волкову смягчили наказание), который после войны вспоминал: «Прав был тот лейтенант-сапер… неэкономная была операция, давай, давай! Азарт наступления подмял требования тактики».

И не протянулся ли этот след совсем далеко, в послевоенную пору, когда Дударев, всего-навсего руководитель группы, восстал против туфты, начал в своей «фирме» «битву за качество»? Конечно, времена уже были другие, более «вегетарианские» и ему не грозят те беды, которые обрушились на Волкова; но и теперь непросто выступать против общего мнения и мало радости выслушивать, что ты не «патриот своего производства», даже если эти слова не подкреплены оргвыводами. И не случайно, как видно, сдружился Дударев с «единственным из заказчиков, который не боялся… в глаза бранить нашу продукцию». Не осторожничал, выкладывал правду, о которой «никто не смел заикнуться». И если нынешнего Дударева отправить чудесным образом в военное прошлое, наверняка он был бы на стороне лейтенанта Волкова, а не лейтенанта Дударева…

Кто знает, попал бы в поле зрения Гранина такой человек, как Волков, если бы не работа над «Блокадной книгой», встречи с блокадниками, их дневники с особой наглядностью обнаруживали самую тесную связь и зависимость между подлинной интеллигентностью и мужеством, совестью и самоотверженностью. Волков — человек незаурядный, пожалуй, автор даже с излишней щедростью наградил его всевозможными талантами и достоинствами: он и замечательный инженер, и тонкий ценитель живописи, и блестящий знаток архитектуры Ленинграда, и прекрасно пишет, и т. д. Я сказал «с излишней» не потому, что так в жизни не бывает: в жизни всякие люди встречаются; а потому, что для решения той художественной задачи, которую ставил перед собой автор, этот избыток не нужен, он мешает, может затуманить картину. Не создастся ли у читателя из-за этого ложное впечатление, что та нравственная высота, которой достиг Волков, доступна была лишь ренессансно одаренной личности? А ведь суть здесь — в отношении к правде, в стремлении видеть жизнь без шор, в твердом отстаивании своих принципов, в чувстве человеческого достоинства — именно в этом.

В большинстве книг писателей военного поколения, в которых возникают два времени — «сороковые роковые» и послевоенная, нынешняя пора, либо именем героического фронтового прошлого вершится нравственный суд над настоящим, либо из нынешнего дня рассматриваются события войны; современность обычно вынесена в сюжетное обрамление, лирический комментарий, пролог или эпилог — у нее функции своеобразной «подсветки». В повести «Еще заметен след» военным прошлым поверяется сегодняшний день, а современностью — былое, они для автора равнозначны. Гранин ищет истинное и человечное и там и там, стремится отделить истинные вечные ценности от мишуры, от ложного, от предрассудков и догм. Эта постоянная съемка с двух точек, параллельный монтаж, когда оба воссоздаваемых жизненных ряда взаимосвязаны, но художественно вполне равноправны, — счастливая находка писателя, опробованная им в «Нашем комбате». Это вовсе не «чистый прием» — можно так, а можно и по-иному, — он содержателен, он выражает авторский взгляд на историю и человека.

Отвечает ли человек, изменившись с годами, за свое прошлое, какой смысл копаться в нем, когда переделать ничего нельзя? Допрашивать его с пристрастием? «Где-то там был и я в кожаных штанах, стянутых с убитого старшины, нахальный… Выходит, и я должен отвечать за поступки того парня? С какой стати? Он жил в другое время и по другим законам, я не имею права его судить» — это мысли героя в «Нашем комбате». «Птицы не занимаются воспоминаниями, — думал я, — они поют, переговариваются, поглощенные счастьем и насущными заботами, и крот знает лишь настоящее и будущую зиму. Они куда мудрее человека, всегда по пояс погруженного в свое прошлое», — это Дударев сетует на судьбу человеческую. Все у Гранина направлено на опровержение этих слабодушных рассуждений — герои сами убеждаются, что не могут жить минутой, беспечно, как птицы, и слепо, как кроты, в духовном оцепенении, в эгоистической отрешенности от нравственных требований и забот.

А прошлое? Никто не может отнять у них того, что принадлежит им по заслугам, — они ведь не щадили своей жизни, вынесли столько бед, что в мирные времена, наверное, на три поколения хватит, они одолели очень сильного и страшного врага, — никому не дано не отнять, не принизить того, что они сделали. Но были они не ангелы, а живые люди — и ошибки совершали, и не во всем бывали на высоте — у каждого свои зарубки, свой счет. Закрыть на это глаза, списать все на время, отобрать из своей жизни лишь то, что годится для музея, для выступлений на молодежных собраниях, а остальное — раз не нравится сегодня — вычеркнуть из памяти, чтобы не платить по нравственному счету? Что ж Дудареву тогда возмущаться, что Акулов, которого они в сорок втором исключили из партии за трусость, нынче выступает от их имени и рассказывает, «какие мы были герои под водительством нашего командира, как мы освобождали, громили, какое чистое и честное время было».

Не кто-то, а мы сами, если не играть с самим собой в нравственные прятки, должны разбираться в нашем прошлом, не кто-то, а мы сами должны решать, что делали хорошо, а что плохо, в чем были правы, а в чем виноваты. К этой мысли приводят повести Гранина — и относится это не только к военному прошлому. Только так можно сохранить ту нравственную высоту, на которую когда-то возносила самоотверженная готовность, не щадя себя, выполнять свой долг. Правды, неприкрашенной и неурезанной, требует уважение к победе, которая была завоевана очень дорогой ценой. Правда не унижает героическое прошлое, если оно было на самом деле героическим, она подсказывает при этом, как надо поступать сегодня и жить завтра.

Дударев никак не может взять в толк, зачем Жанна разыскивала его? Наверное, «спросить ответа за Волкова, за его судьбу» думает он, кажется, кроме него, уже никого не осталось из тех, кто был вместе с Волковым на фронте, кто причастен к той давней, вдруг ожившей и не дающей и нынче покоя истории, «значит с меня весь спрос». Это хорошо, что он так судит себя двадцатилетнего. Но цели Жанны он не понял, в своей догадке ошибся: она не собиралась предъявлять ему счет, она вершила другой суд — над собой. Она не пришла на помощь к Волкову, когда ему так нужна была поддержка, человеческое участие. В этом не было ее прямой вины, она не знала толком ни где он, ни что с ним. И все-таки простить себе этого она не может. Не знала, но и не старалась узнать — слишком была занята собой. Пробудившаяся совесть жгла ее (кстати, это тоже след Волкова — его духовное влияние): в глазах Волкова она могла выглядеть предательницей, и она судила себя за равнодушие, обернувшееся предательством. А однополчан Волкова она разыскивала, чтобы им, как самой высокой нравственной инстанции в этом деле, сказать, что виновата и осознает свою вину, вот какого суда требовала ее совесть. А иначе, как смотреть в глаза людям, как жить дальше. И если Дударев еще не до конца понял это, то поймет, непременно поймет, как важен суд совести. Неожиданное путешествие в молодость, открывшее ему глаза и на себя самого, и на обстоятельства, которые преподносило время, многое перевернуло в его представлениях.

Занявшись памятью о войне как нравственной проблемой, Гранин не мог не обратиться к самой тяжелой и сложной проблеме — мы и немцы. Между нами была жестокая война — они явились к нам как захватчики: кровопролитные бои, миллионы жертв, разрушенные города и сожженные деревни, блокада Ленинграда, родного города Гранина, из которого он ушел в ополчение, обреченные немцами на смерть от голода жители этого города. Кровь и трагедии были между нами. Потом мы разгромили гитлеровскую армию, пришли в Германию, в Берлин. Вот что лежало между нами — раскаленная свинцом войны добела память, плохо, с великим трудом остывавшая, с большим трудом поддававшаяся здравому смыслу, лучше, точнее сказать, человечному анализу и осмыслению. Как жить с этой памятью о горе и крови, на какой основе строить отношения? Что хранить как урок, а что преодолеть, отбросить? Вот круг проблем, к которым Гранин одним из первых, если не первый в нашей литературе обратился в «Прекрасной Уте». Здесь к чему ни прикоснись, все болит, все кровоточит — это даже не шрамы, а еще не закрывшиеся раны.

Рассказчик (он был в Германии в войну и нынче, в мирное время, там уже не в первый раз) думает о том, что сказали бы сейчас о нем его однополчане-танкисты: «Зачем я один, ночью, посреди Германии стою безоружный, вроде бы свободный, не в плену? Я в Германии и не на танке? Что скажут в полку? Что скажут мои ребята, мой экипаж? Если бы они увидели меня сейчас, они бы меня заподозрили и стали бы допрашивать. А как бы я мог объяснить им? Почему я не стреляю? Чего я тут ищу?»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.