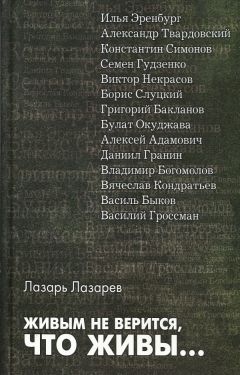

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

Роман «Момент истины» — произведение сложной композиционной и стилевой структуры, но разные жизненные и стилевые пласты, «многоголосие» повествователей сведены здесь воедино, и такое органическое соединение их всегда дает больше, чем простую арифметическую сумму. Многое в романе вообще невозможно понять и оценить, не уловив этих постоянно переплетающихся внутренних связей и противостояний, взаимопритяжений и взаимоотталкиваний. Все вместе и делает рисуемую картину действительности по-настоящему объективной.

Что это значит?

В своем последнем обзоре русской литературы Белинский писал о двух типах литературного дарования. Один их них критик видел в писателе, для которого «важен не предмет, а смысл предмета», ему неведомо «наслаждение представить верно явление действительности для того, чтобы верно представить его», главная его сила «не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне осознанной и развитой». Другой тип Белинский называет «чисто художественным» — этот писатель «обладает способностью быстро постигать все формы жизни, переноситься во всякий характер, во всякую личность», он рисует фигуры, сцены, характеры с поразительной верностью действительности, предоставляя читателям «говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия».

Конечно, всякая такого рода «типология» условна, конечно, большая часть произведений искусства всегда и всюду составляют «промежуточные» образования. И все-таки, если даже с этой оговоркой ее принять, можно совершенно определено сказать, что роман «Момент истины» написан художником второго типа, главная сила которого в верности действительности, в точности воссозданных характеров и обстоятельств, в художественности. Читателю в данном случае самостоятельно приходится извлекать «нравственные следствия», и многое тут зависит от его подготовленности, от того какая у него за плечами жизненная и эстетическая «школа». Роман Богомолова часто читали залпом, взахлеб, стремясь побыстрее добраться до финала, а между тем это книга, требующая иного, очень вдумчивого чтения, пристального внимания к подробностям, деталям, оттенкам, к не выходящим на поверхность и не бросающимся в глаза связям и противостояниям. Прочитавшим ее лишь на «уровне» сюжета, не освоившим ее сложный и разветвленный художественный мир, невозможно добраться до тех «нравственных следствий», на которые он наталкивает внимательных читателей…

Окопная правда

(О ржевской прозе Вячеслава Кондратьева)

В июле 1943 года Илья Эренбург писал: «Замечательные книги о войне напишут не соглядатаи, а участники, у которых теперь подчас нет возможности написать письмо родным… Зародыш классического романа уже живет в голове фронтовика, который теперь думает куда меньше о литературных формах, нежели о характере вражеской обороны».

Я снова привожу эти слова Эренбурга, чтобы сказать, что так оно потом и вышло. Самые пронзительные, самые правдивые книги о войне написали ее участники — солдаты и офицеры переднего края, «окопники». Долгие годы у нас не больно жаловали такие книги, а это был большой массив самой высокой пробы литературы, который уничижительно называли «лейтенантской», потому что требовалась «генеральская». С каким яростным энтузиазмом науськанные высоким пуровским начальством литературные стервятники клевали эту правду «окопников» — это, мол, «очернительство», «дегероизация», да и что вообще мог видеть солдат, взводный и ротный из траншеи боевого охранения, кому нужна такая приземленная правда? А это была правда тех, кто на своих плечах вынес главную тяжесть неслыханно жестокой и казавшейся бесконечной войны, заплатив за победу тысячами тысяч жизней. «Окопная правда» — это народная память о пережитом на смертельных рубежах, где между нами и врагом была лишь насквозь простреливаемая ничейная земля. Трудно эта правда пробивалась на печатные страницы. Отголоски этих когда-то руководящих суждений порой слышны и ныне.

Жизнь Вячеслава Кондратьева в литературе оказалась недолгой — меньше пятнадцати лет, а его произведения (в сущности это всего один, хотя и солидный по объему том) занимают видное место в первом ряду лучших книг о великой войне. Их оценили по достоинству самые авторитетные «эксперты» — писатели, сами прошедшие войну и написавшие о ней книги, которые правдой своей заслужили признание читателей. Это Константин Симонов, прочитавший повести и рассказы Кондратьева в рукописи и оценивший их достоинства. Это Виктор Некрасов, выдворенный в эмиграцию, — уже в далеком от нас Париже ему попался на глаза кондратьевский «Сашка». Он сразу же в одной из своих статей отреагировал: «Один Вячеслав Кондратьев всколыхнул меня своим „Сашкой“, опубликованным, кстати, через сорок лет после того, как автор кончил воевать». Прочитав дошедший до него «Отпуск по ранению» и другие произведения Кондратьева, Некрасов написал ему большое письмо — благодарил: «Многое ты во мне расшевелил. И солдатское тебе спасибо за это». И Даниил Гранин в большом ряду произведений о войне выделил «Сашку» как редкий пример книги, где наш солдат проявляет «симпатию, человечность к немецкому солдату». Четверть века назад (это было до литературного дебюта Вячеслава Кондратьева) Василь Быков, размышляя о состоянии и перспективах литературы о Великой Отечественной войне, высказал следующее, представлявшееся мне очень важным соображение: «…Я, немного повоевавший в пехоте и испытавший часть ее каждодневных мук, как мне думается, постигший смысл ее большой крови, никогда не перестану считать ее роль в этой войне ни с чем не сравнимой ролью. Ни один род войск не в состоянии сравниться с ней в ее циклопических усилиях и ею принесенных жертвах. Видели ли вы братские кладбища, густо разбросанные на бывших полях сражений от Сталинграда до Эльбы, вчитывались когда-нибудь в бесконечные столбцы имен павших, в огромном большинстве юношей 1920–1925 годов рождения? Это — пехота. Я не знаю ни одного солдата или младшего офицера — пехотинца, который мог бы сказать ныне, что прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было немыслимо. Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота».

Я вспомнил об этих с таким волнением и печалью сказанных когда-то словах Быкова, когда прочитал в февральской книжке журнала «Дружба народов» за 1979 год повесть «Сашка». Вспомнил, потому что повесть эта возникла на том направлении нашей литературы о войне, которое представлялось Быкову особенно важным и где не было больших удач. Не будем говорить, как сказано Быковым, о гениях, с этой меркой к текущему литературному процессу не подступишься, оставим ее для классиков, для «небожителей». Впрочем, думаю, Быков имел в виду и иное — то, что поближе к нашим земным делам и масштабам в литературе, рассчитывать на пополнение писателям военного поколения уже не приходится. Все сроки вышли — вот что он хотел сказать… Автором поразившей меня повести был Вячеслав Кондратьев — имя в литературе новое, до этого неизвестное. Повесть была посвящена рядовому пехотинцу, и автор ее — из пехоты.

О его фронтовой судьбе рассказывал Константин Симонов, чьими стараниями и с чьим добрым напутствием публиковалась в журнале повесть:

«…Несколько слов о военной биографии писателя. С первого курса вуза — в 1939 году — в армию, в железнодорожные войска, на Дальний Восток. В декабре 41-го — один из пятидесяти младших командиров, отправленных из полка на фронт после подачи соответствующих рапортов.

В составе стрелковой бригады на переломе от зимы к весне 1942 года — подо Ржев, а если точнее, чуть северо-западнее его. Помкомвзвода, комвзвода, временно, за убылью командного состава, принял роту; после пополнения — снова комвзвода. Все это за первую неделю. Потом новые бои, такие же тягостные, неудачные, словом, те же самые, которые с перехваченным горечью горлом вспоминают фронтовики, читая или слушая „Я убит подо Ржевом“ Твардовского. Убит — эта чаша миновала автора „Сашки“. На его долю досталось ранение и медаль „За отвагу“ — за отвагу там, подо Ржевом…»

Вот что о Кондратьеве рассказывал в своем предисловии Константин Симонов, хотя и без этого, из самой повести ясно — так написать можно только о пережитом…

Пехота не только несла в боях самые большие потери, о которых говорил Быков, ей и трудно выносимых повседневных тягот доставалось сверх всякой меры. Мало кто сейчас имеет об этом более или менее близкое к реальности представление.

Кондратьев без всяких смягчений сумел рассказать о горемычной пехоте, больше чем на год застрявшей в непросыхающих болотах, полегшей там без счета, до сих пор, столько десятилетий прошло, всех погибших не отыскали, не похоронили.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.