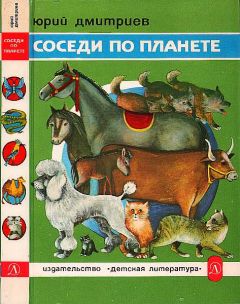

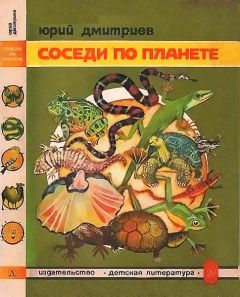

Юрий Дмитриев - Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся"

Описание и краткое содержание "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся" читать бесплатно онлайн.

Книга рассказывает о земноводных и пресмыкающихся, то есть о тех животных, которые из-за своей необычной наружности и некоторых особенностей поведения не пользуются, как правило, популярностью у людей, хотя неизменно вызывают к себе повышенный интерес. Построена на последних достижениях экологии и этологии. Пропагандирует охрану окружающей среды.

Эта книга посвящена животным, которые у большинства людей не пользуются симпатией или любовью: лягушкам и жабам, крокодилам и змеям.

О них до сих пор рассказывают небылицы, с ними связаны легенды и поверья. Издавна и до наших дней многих из них преследуют и уничтожают, считают вредными и опасными. Люди лишь совсем недавно начали понимать, что лягушки и змеи, крокодилы и тритоны, черепахи и ящерицы — наши соседи по планете, к которым мы относимся со страхом или пренебрежением, — очень важны, а то и просто необходимы. С этими животными связаны многие серьезные проблемы биологии, зоологии, экологии.

О проблемах, о научном поиске биологов, изучающих амфибий и рептилий, и о самих амфибиях и рептилиях рассказывает в своей книге Юрий Дмитриев.

Ты уже прочитал книгу о самых многочисленных наших соседях по планете — насекомых.

Эта книга посвящена земноводным (амфибиям) и пресмыкающимся (рептилиям).

Но и они, конечно, не единственные наши соседи, ведь есть еще млекопитающие и птицы.

Есть еще паукообразные, черви, многоножки… насекомых сейчас известно около миллиона видов.

Земноводных — более 2000 видов. Пресмыкающихся — около 6000. Сейчас на земле обитает примерно 3500 видов млекопитающих, около 8600 видов птиц.

Паукообразных, червей и многоножек по крайней мере 60 000 видов. Обо всех этих соседях по планете будет рассказано в следующих книгах.

Для среднего и старшего возраста.

Ни летом, ни осенью этих танцев, или так называемых брачных игр, не увидишь, впрочем, как вообще не увидишь углозубов в воде. Быстро покончив с икрометанием, углозубы выбираются на берег и начинают вести сухопутный образ жизни. Правда, от воды далеко не уходят, но и в воду до следующей весны не забираются. Светлое время суток углозубы проводят в укрытии — под поваленными деревьями и камнями, а ночью выходят на охоту за насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. Даже очень голодный углозуб не выйдет на охоту днем, а насильно вытащенный на яркий свет старается поскорее спрятаться в какое-нибудь убежище. Прямых солнечных лучей углозуб не переносит, и даже кратковременное пребывание на солнцепеке может погубить его. Зато холода он боится гораздо меньше других земноводных — даже нулевая температура не заставляет углозуба прятаться. На зимовку он отправляется, когда уже подступают настоящие сибирские морозы. Тогда он, а чаще всего они, потому что углозубы предпочитают зимовать компаниями по нескольку десятков штук, забираются в стволы полусгнивших деревьев, в ямки и трещины земли. Иногда трещины бывают глубокие, и углозубы попадают в область вечной мерзлоты. Трещины нередко заливаются осенней водой, заносятся песком и глиной, потом все это замерзает и прочно замуровывает углозуба не только на зиму, но и на многие годы. Вот таких-то замурованных амфибий и находили люди в ископаемом льду. Сейчас возраст этих пленников вечной мерзлоты выяснен. Но сам факт выживания в подобной ситуации удивителен.

Семиреченский лягушкозуб, в отличие от своего близкого родственника сибирского углозуба, предпочитает жить в воде. Он, как и углозуб, не переносит солнечных лучей и не боится холода. Да и как лягушкозуб может бояться холода, если живет в быстрых горных ручьях. Советский ученый В. Н. Шнитников, изучавший лягушкозубов, писал: «Являясь видом чисто горным, животное населяет ручьи с прозрачной ключевой водой, и ему, по-видимому, нужна только известная температура и чистота воды, так как размерами водоема он не стесняется, попадаясь в самых истоках ручейков в местах выхода ключика из земли». Ну, а температура ключевой воды, как известно, достаточно низкая.

Семиреченский лягушкозуб — эндемик, он живет только в одном месте на земном шаре.

Если для самого лягушкозуба важна лишь чистота и температура воды, то для его икринок важна еще и быстрота течения. Именно в бурных потоках старается он прикрепить к камням длинные и тонкие «мешки», наполненные икринками. Вода треплет эти мешки, бьет их о камни, и гибель икринок кажется неминуемой. Но это только кажется. Скорее они погибнут в стоячей или слабо текущей воде: яичкам лягушкозуба надо много кислорода, а его как раз больше всего в воде на стремнине. Что же касается ударов, икринкам они не страшны: надежная «упаковка» предохраняет их от повреждений.

Взрослому лягушкозубу нелегко приходится в бурных потоках, но природа снабдила его редким для земноводных приспособлением — когтями. Ими он цепляется за камни и удерживается на них.

Лягушкозубы — животные эндемические, их можно встретить лишь в одном месте земного шара — в горах Джунгарского Ала-Тау в юго-восточном Казахстане.

Семейство Амбистомовые. В 1865 году в парижском Ботаническом саду, где, кстати, несмотря на название этого «сада», занимались больше фауной, чем флорой, произошло событие, положившее конец многолетнему спору. Находившиеся в аквариуме аксолотли, животные сугубо водные, стали вдруг терять жабры, менять форму головы и тела, приобретать новую окраску. В конце концов они превратились в совершенно иных животных, известных ученым под названием амбистом.

Правда, кое-кто высказывал и раньше предположение, что такое возможно, что аксолотль и амбистома — одно и то же животное, лишь находящееся в разном состоянии: аксолотль — личинка, а амбистома — взрослая форма. Но этому мало кто верил. Во-первых, потому что слишком велик был авторитет Ж. Кювье, считавшего аксолотлей «постоянножаберными животными»; во-вторых, потому, что в Европе никому еще не удавалось наблюдать превращение аксолотлей в амбистом. (Родина их — Северная и Центральная Америка, там они живут в природе, а в Европу были завезены и содержались в аквариумах).

Но самое главное: если допустить, что аксолотль — недоразвитая амбистома, то почему же он размножается? Всем известно, что животное в личиночном или полуличиночном состоянии не может давать потомства. Ведь никто не видел, например, чтоб головастики воспроизводили себе подобных. А аксолотль воспроизводит, и довольно успешно.

Случай в парижском Ботаническом саду заставил ученых всерьез заняться аксолотлями, провести множество опытов над ними. Опыты показали, что при определенных условиях аксолотль действительно легко превращается в амбистому, причем удавалось и ускорить это превращение и замедлить, растянуть на месяцы и годы, приостановить превращение «на полпути» и так далее. В конце концов стало абсолютно ясно, что аксолотль — личинка амбистомы. Что же касается деторождения личинки, то ученым пришлось принять как факт этот зоологический феномен и назвать его «неотенией» (от греческих слов «неос» — юность и «тейно» — растягивать).

Ацтеки — древние жители Мексики, хорошо знавшие этих животных, — называли их «водяными чудовищами» — так по крайней мере немецкий ученый Г. Фрайтаг переводит слово «аксолотль». Советский ученый А. Г. Банников считает, что «аксолотль» означает «играющий в воде». Но в любом случае название подтверждает, что животное прочно связано с водой.

Действительно, в природе амбистома, будучи личинкой, то есть аксолотлем, живет в воде. По окончании личиночного периода аксолотль выбирается на сушу и превращается в амбистому. Но это происходит не всегда — некоторые из них остаются на всю жизнь в воде, остаются всю жизнь аксолотлями и производят себе подобных. «Предполагают, что непосредственной причиной, заставившей амбистому прибегнуть к неотении, послужило уничтожение человеком лесов в Мексике, — пишет советский ученый С. Мейн. — Уменьшилась подходящая для обитания взрослой амбистомы территория. Усилилась эрозия почвы, возросла крутизна берегов, и личинке стало трудно выходить на сушу. В этих условиях некоторые амбистомы были вынуждены оставаться аксолотлями…» Наблюдения подтверждают правильность такого предположения: аксолотли, живущие в мелких, хорошо прогреваемых водоемах, обязательно превращаются в амбистом, в то время как обитатели глубоких и холодных водоемов на всю жизнь остаются неотеническими личинками. Причем неотения у некоторых видов настолько прочно закрепилась, что в природе взрослых форм вообще не существует (или по крайней мере сейчас они неизвестны).

Советский ученый Е. Вермель еще в 30-х годах установила, что неотения является в конечном счете результатом недоразвитой щитовидной железы. Введение препарата щитовидной железы этим аксолотлям в лабораториях превращало личинок во взрослых животных, и люди получили возможность увидеть несуществующих в природе (но когда-то существовавших) амбистом.

Мраморная амбистома, в отличие от своих сородичей, совершенно не связана с водой.Взрослые амбистомы хоть и живут на суше, но лишь во влажных местах и не удаляются от водоемов. Они проводят светлое время суток в убежищах — трещинах в почве, норах грызунов, углублениях под корнями деревьев, а ночью выходят на охоту за червями, насекомыми и прочими мелкими беспозвоночные ми. Впрочем, самая крупная из амбистом, достигающая 30 сантиметров в длину — тихоокеанская, — нападает даже на лягушек, мышей, землероек. Интересна она еще и тем, что прекрасно лазает по деревьям, а при испуге издает довольно громкий крик, похожий на лай собак.

У сирен только две передних ноги. Задних нет.Самая маленькая, не более 10 сантиметров, амбистома — кротовидная, прозванная так за то, что все время роется в земле или в лесной подстилке, отыскивая там еду. Чуть крупнее — олимпийская, а наиболее распространенная — тигровая, прозванная так за окраску: по темному фону разбросаны желтые пятна или полосы.

Однако самая интересная — мраморная амбистома. Она интересна тем, что почти совершенно не связана с водой, и яички откладывает в углубления, в ямки на земле или в дупла деревьев. Будто знает, что осенью или весной в ямки или дупла деревьев попадает вода, и из яичек выведутся личинки, которые тоже будут жить на суше.

Семейство Сиреновые. Это семейство не займет много места в нашем параде. Во-первых, потому, что очень малочисленно — состоит всего из трех видов: карликового, полосатого, или грязевого, и большого сирена. Во-вторых, потому, что о них до сих пор ученым очень мало известно. Но все-таки обойти это семейство нельзя: не так-то уж много земноводных, достигающих почти метра в длину. Правда, такова длина лишь большого сирена. Карликовый достигает 35 сантиметров, а грязевой — 15–20 сантиметров. Сирены интересны еще и тем, что имеют только две передние ноги, задних у них нет. Впрочем, они им и не очень-то нужны — сирены всю жизнь проводят в воде. Дышат они и жабрами, и легкими, поднимаясь для этого на поверхность и заглатывая воздух большими порциями.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся"

Книги похожие на "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Дмитриев - Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся"

Отзывы читателей о книге "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся", комментарии и мнения людей о произведении.