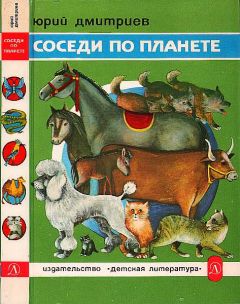

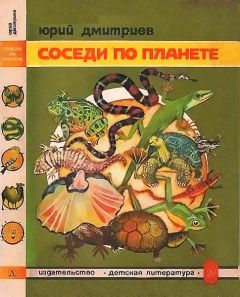

Юрий Дмитриев - Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся"

Описание и краткое содержание "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся" читать бесплатно онлайн.

Книга рассказывает о земноводных и пресмыкающихся, то есть о тех животных, которые из-за своей необычной наружности и некоторых особенностей поведения не пользуются, как правило, популярностью у людей, хотя неизменно вызывают к себе повышенный интерес. Построена на последних достижениях экологии и этологии. Пропагандирует охрану окружающей среды.

Эта книга посвящена животным, которые у большинства людей не пользуются симпатией или любовью: лягушкам и жабам, крокодилам и змеям.

О них до сих пор рассказывают небылицы, с ними связаны легенды и поверья. Издавна и до наших дней многих из них преследуют и уничтожают, считают вредными и опасными. Люди лишь совсем недавно начали понимать, что лягушки и змеи, крокодилы и тритоны, черепахи и ящерицы — наши соседи по планете, к которым мы относимся со страхом или пренебрежением, — очень важны, а то и просто необходимы. С этими животными связаны многие серьезные проблемы биологии, зоологии, экологии.

О проблемах, о научном поиске биологов, изучающих амфибий и рептилий, и о самих амфибиях и рептилиях рассказывает в своей книге Юрий Дмитриев.

Ты уже прочитал книгу о самых многочисленных наших соседях по планете — насекомых.

Эта книга посвящена земноводным (амфибиям) и пресмыкающимся (рептилиям).

Но и они, конечно, не единственные наши соседи, ведь есть еще млекопитающие и птицы.

Есть еще паукообразные, черви, многоножки… насекомых сейчас известно около миллиона видов.

Земноводных — более 2000 видов. Пресмыкающихся — около 6000. Сейчас на земле обитает примерно 3500 видов млекопитающих, около 8600 видов птиц.

Паукообразных, червей и многоножек по крайней мере 60 000 видов. Обо всех этих соседях по планете будет рассказано в следующих книгах.

Для среднего и старшего возраста.

Прежде всего выяснилось, что глаз лягушки, как и сама система ее зрения, резко отличается от глаз и зрения других позвоночных. До сих пор ученые твердо знали: глаз, точнее, его сетчатка, получив зрительную информацию, оценивает и «распределяет» ее: часть передает в рефлекторный отдел мозга для «немедленных действий», часть в кору головного мозга для расшифровки и оценки. У разных животных по-разному распределяется зрительная информация, но у всех львиная доля идет не в рефлекторный отдел. У лягушки же — чуть ли не 95 % зрительной информации поступает как раз в отдел рефлекторный. Что это значит? Хорошо это или плохо?

Для лягушки, безусловно, хорошо. Жизнь лягушки не отягчается никакими комплексами. Специальные приборы, соединенные с тонкими электродами, вживленными в волокна зрительного нерва лягушки, рассказали людям, что видит, как видит и как реагирует на увиденное это земноводное. Для начала стали показывать фотографии, очевидно, идеальных с точки зрения лягушки мест обитания. Однако сидящая на столе лягушка никак не прореагировала на увиденное — ей не «захотелось» сменить лабораторный стол на прекрасное болото. А если говорить точнее — она просто не увидела ничего, хотя и смотрела.

Легенды о «змеином гипнозе» живут и сейчас.Затем на экране вместо фотографий появился небольшой квадратик. Он начал двигаться, менять направления — лягушка оставалась к нему равнодушна. Но когда вместо квадратика появился кружочек — лягушка оживилась. Снова квадратик — снова равнодушие. Изображение с закругленными краями вызывало интерес лягушки, и чем больше эти края были закруглены, тем активнее реагировала она на изображение. Второй фактор: чем быстрее двигалось изображение, тем больше интересовало оно лягушку. Потом выяснилось, что на ритмично движущиеся в оба направления предметы она не обращает внимания, а на беспорядочно мечущиеся реагирует активно.

Даже не расспрашивая лягушку, можно ответить за нее: ни фона, на котором находится насекомое, ни вообще пейзажей она не видит. Лягушка видит лишь движущееся насекомое и реагирует на него молниеносно — человеческий глаз не в состоянии уследить за охотой лягушки. Вот что значит не терять времени на обработку информации! Увидел — и действуй! То есть лови насекомых. Нервные волокна, управляющие этими действиями лягушки, ученые назвали «детекторами насекомых». Конечно, у этой системы есть и отрицательные стороны: поскольку информация не обрабатывается в мозгу лягушки, а сразу же зовет к действию, лягушка часто ошибается — хватает любые движущиеся пятнышки или предметы, если они небольшие и закругленные. Ученые проделали множество опытов и убедились в этом. Правда, схватив предмет, оказавшийся несъедобным, лягушка тут же выплевывает его (хотя иногда может и проглотить впопыхах лепесток цветка). Но что очень интересно — не «расстраивается» от своей неудачи: приборы показали, что мозг просто не реагирует на это, не фиксирует неудачу, лягушка не помнит о том, что с ней произошло секунду назад. Она снова будет смотреть на движущиеся предметы, ловить только их, не замечая неподвижных.

Однако, имея только «детектор насекомых», долго не проживешь — он ведь выбирает лишь приблизительно похожие, допустим, на мух, изображения. Уточняет это изображение «детектор контура» или «детектор контроля»: он уже точно определяет границу света и тени. Есть у лягушки еще два «детектора» — движения и затемнения. Все они работают слитно, одновременно, помогая друг другу и дополняя друг друга. То есть помогая лягушке получать только нужную ей информацию.

Конечно, скучно жить с таким зрением. Но лягушка этого не ощущает: ведь в природе ей никто не подсовывает движущиеся кусочки бумаги и тряпочки, не тянет перед ней на ниточке бусинку. Конечно, бывает, схватит лягушка сгоряча лепесток цветка или летящее по ветру семечко, но не беда, выплюнет, а если и проглотит — тоже не отравится, тем более что такое все-таки случается не часто: в основном в поле ее зрения попадают насекомые. И как раз те, с которыми она может легко справиться, и на таком расстоянии, на котором она может их схватить своим языком.

Не способна лягушка воспринимать красоту солнечных закатов и восходов, а вот почему вдруг перестало светить солнце — зашло ли за облако или его перекрыла летящая птица и бросила свою тень на лягушку, — это благодаря своим «детекторам», в частности «детектору затемнения», лягушка отлично понимает и соответственно на это реагирует.

Когда все это ученые поняли, решился сам собой вопрос об «упрямстве» голодающих лягушек: оказывается, они просто не видели неподвижных насекомых, подложенных в террариум.

Что касается «гипноза», то и он стал очевиден в свете открытий оригинального зрения лягушек.

Медленно и плавно ползет змея. Эти ее движения — за пороговой границей лягушачьего восприятия: начни она двигаться быстрее — детекторы лягушки немедленно сработают, засекут змею, и лягушка постарается удрать. Медленно движущуюся змею лягушка просто не видит. Зато хорошо видит трепещущий ее язычок. По размерам и движению он вполне соответствует объекту лягушиной охоты. Лягушка приготовилась. Ждет. «Объект» приближается. Вот он уже совсем близко, в пределах досягаемости. Бросок… «Муха» исчезла, а лягушка попала в разинутую пасть змеи. Иначе говоря, прыгнула навстречу своей гибели.

Так была развенчана легенда о змеях-гипнотизерах и загипнотизированных лягушках. Но стоило ли трудиться ради того, чтобы развенчать одну из многих легенд? Видимо, стоило, хотя и не ради самой легенды: благодаря исследованию зрения лягушки и открытиям, сделанным в процессе этого исследования, удалось создать уникальный аппарат — «глаз лягушки». «Глаз» во много раз больше лягушачьего — его величина примерно 2 кубических метра. Но ведь и задача этого аппарата не помогать ловить насекомых, а предупреждать аварии самолетов. Если самолеты над большим аэродромом идут своим курсом, не угрожая друг другу, «глаз лягушки» их не видит. Но вот они сблизились настолько, что может произойти катастрофа, — аппарат немедленно поднимает тревогу: прореагировали, сработали его детекторы.

Лягушки помогли создать такой необыкновенный локатор; возможно, помогут сделать и еще какие-то приборы и аппараты. И пока одни ученые разбираются в этих вопросах, изучают два нормальных глаза лягушки, другие ученые заняты ее третьим глазом. Оказывается, у нее он есть. Правда, справедливости ради надо сказать, что есть он не только у лягушек, но вообще у всех животных, в том числе и у человека. Точнее, у человека это не глаз, а так называемая шишковидная железа, весящая не более двух десятых грамма и находящаяся в глубине мозга. Но когда-то это был настоящий глаз, и имелся он у всех животных. А остался более или менее похожим на глаз лишь у немногих. У лягушки он находится в коже головы, у ящериц — под кожей, у игуан и агам — прикрыт прозрачными чешуйками, а у гаттерии — только прозрачной пленкой. И глаз этот у некоторых животных может видеть, во всяком случае, различает свет и темноту.

В прошлом третьим глазом, имевшим нормальные функции, животные широко пользовались. Но для чего он нужен сейчас? Ну, допустим, гаттерия — животное, мало изменившееся за миллионы лет, и третий глаз остался у нее от далекого прошлого. А у остальных-то почему он имеется? Не в обычаях природы оставлять ненужное. Глаз этот может вырабатывать особое вещество — меланин, благодаря которому кожа земноводных светлеет в темноте. На свету меланин перестает вырабатываться, и кожа земноводных темнеет. Кроме того, третий глаз играет в жизни амфибий и рептилий и более серьезную роль.

Теплокровные животные могут чувствовать холод и жару. Они никогда добровольно не останутся на морозе или на солнцепеке до критического момента — заранее почувствуют необходимость укрыться в тепле или в тени, чтобы не замерзнуть или не получить теплового удара. Холоднокровным животным труднее. Правда, и они уходят в тень или прячутся в теплые места, когда им надо, но вот как узнать, когда именно надо? И тут на помощь приходит третий глаз, который служит этим животным термометром: холодно — ищи, пока не поздно, пока не замерз, убежище; жарко — прячься в тень, пока не перегрелся!

Однако третий глаз — термометр — примитивный прибор по сравнению с «тепловыми глазами» — термолокаторами, которые есть у некоторых змей.

Лет двести назад ученые обратили внимание, что на мордах некоторых змей между ноздрями и глазами имеются небольшие углубления. За эти углубления-ямки всех змей, независимо от того, где они обитают (а обитают такие змеи в Южной и Северной Америке, в Средней и Юго-Восточной Азии), объединили в одну группу и назвали ямкоголовыми. В жизни змей и сейчас много неясного, а десятилетия назад о жизни и строении змей вообще было мало известно. Тем не менее ученые почему-то заинтересовались такими вроде бы не существенными «мелочами», как небольшие ямки на мордах рептилий. В конце концов было установлено, что ямки эти вовсе не дополнительные ноздри, как долгое время считали. Мало того — они не связаны ни с глазами, ни с ушами и поэтому вообще не могут служить дополнением к органам зрения, слуха, обоняния или осязания. Одновременно было установлено, что каждая ямка состоит из двух камер, разделенных очень тонкой перегородкой, и что перегородку эту пронизывает большое количество нервных окончаний. Видимо, такое приспособление или такой орган для змеи важен: он играет в ее жизни существенную роль. Но вот какую? Этого люди понять не могли, пока в 1937 году американские ученые Д. Нобл и А. Шмит не проделали простой, но очень убедительный опыт. К змее, лишенной всех органов чувств, подносили завернутую в черную бумагу электрическую лампочку. Пока она не была включена, змея никак не реагировала на лампочку. Но едва ее включали и лампочка начинала нагреваться, змея на нее бросалась. Она «видела» тепло и «видела» его, как выяснилось, благодаря ямкам на морде. Ямки эти оказались термолокаторами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся"

Книги похожие на "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Дмитриев - Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся"

Отзывы читателей о книге "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся", комментарии и мнения людей о произведении.