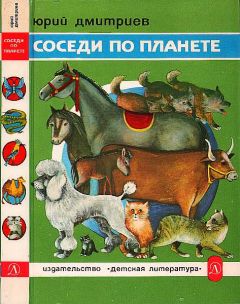

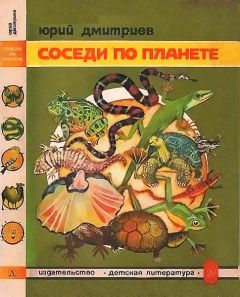

Юрий Дмитриев - Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся"

Описание и краткое содержание "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся" читать бесплатно онлайн.

Книга рассказывает о земноводных и пресмыкающихся, то есть о тех животных, которые из-за своей необычной наружности и некоторых особенностей поведения не пользуются, как правило, популярностью у людей, хотя неизменно вызывают к себе повышенный интерес. Построена на последних достижениях экологии и этологии. Пропагандирует охрану окружающей среды.

Эта книга посвящена животным, которые у большинства людей не пользуются симпатией или любовью: лягушкам и жабам, крокодилам и змеям.

О них до сих пор рассказывают небылицы, с ними связаны легенды и поверья. Издавна и до наших дней многих из них преследуют и уничтожают, считают вредными и опасными. Люди лишь совсем недавно начали понимать, что лягушки и змеи, крокодилы и тритоны, черепахи и ящерицы — наши соседи по планете, к которым мы относимся со страхом или пренебрежением, — очень важны, а то и просто необходимы. С этими животными связаны многие серьезные проблемы биологии, зоологии, экологии.

О проблемах, о научном поиске биологов, изучающих амфибий и рептилий, и о самих амфибиях и рептилиях рассказывает в своей книге Юрий Дмитриев.

Ты уже прочитал книгу о самых многочисленных наших соседях по планете — насекомых.

Эта книга посвящена земноводным (амфибиям) и пресмыкающимся (рептилиям).

Но и они, конечно, не единственные наши соседи, ведь есть еще млекопитающие и птицы.

Есть еще паукообразные, черви, многоножки… насекомых сейчас известно около миллиона видов.

Земноводных — более 2000 видов. Пресмыкающихся — около 6000. Сейчас на земле обитает примерно 3500 видов млекопитающих, около 8600 видов птиц.

Паукообразных, червей и многоножек по крайней мере 60 000 видов. Обо всех этих соседях по планете будет рассказано в следующих книгах.

Для среднего и старшего возраста.

Гальвани не лечил больных электричеством, но экспериментами занимался — дома у него были и «лейденская банка», и электрическая машина. Экспериментировал он на многих мелких животных, но чаще всего на лягушках. Лягушки — любимое блюдо болонцев — всегда имелись в продаже. И вполне вероятно, во время своих опытов Гальвани замечал какие-то странные явления, но не придавал им значения.

«Лягушка — это гораздо больше, чем лягушка».Вот тут-то появляется на сцене синьора Гальвани. Для нас сейчас не имеет значения, присутствовала ли синьора Гальвани при опытах, во время которых обратила внимание своего супруга на дергающуюся ножку лягушки (об этом рассказывается еще в одной легенде), или, взволнованная, прибежала от мясника с известием об удивительном «поведении» мертвой лягушки, важен сам факт: синьора увидала воочию действие электричества. Это ее так поразило, что она должна была поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Итальянцы — народ общительный и темпераментный, синьора Гальвани была типичной итальянкой. И вскоре не только ближайшие соседи — вскоре почти весь город знал о происшествии в лаборатории профессора Гальвани, о том, что профессор нашел способ оживлять мертвых с помощью электричества. Правда, сам Гальвани этого не считал. Проделав множество опытов, он убедился в другом — в том, что мышцы лягушки сокращаются не только под воздействием электрического тока, но и под влиянием других факторов — например, при одновременном прикосновении к ним двух разных металлов. Гальвани ошибочно приписывал это влиянию «живого электричества», даже не подозревая, что сделал выдающееся открытие. Ошибку Гальвани исправил его земляк, знаменитый итальянский ученый Александр Вольта, доказавший, что дело не в лягушке, а в замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных металлов и жидкости. Однако это не умаляет заслуг Гальвани, положившего начало электрофизиологии. И недаром же Вольта, открывший новый источник тока, назвал его в честь болонского профессора гальваническим элементом. Вольта в конечном итоге вывел лягушку из своих физических опытов, но многие другие ученые благодаря Гальвани ввели лягушек в свои эксперименты. И вот уже ими занимаются физики и врачи, биологи и даже математики.

И. М. Сеченов (1829–1905).С этого времени лягушка становится настоящим лабораторным животным, не случайным объектом исследований, попавшим «под руку», а специальным.

Гальвани как будто бы открыл глаза ученым на это животное, показал, по остроумному выражению Ж. Ростана, что «лягушка — это гораздо больше, чем лягушка». Именно на ней были впервые проведены исследования мышц и нервов, потом выяснилось, что и сердце лягушки — прекрасный объект для исследования сердечной деятельности, и успехами в области изучения физиологии сердца медицина во многом обязана лягушке.

Герой тургеневских «Отцов и детей» Базаров на вопрос мальчишки, зачем ему лягушки, отвечает: «Я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается, а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что у нас внутри делается». Конечно, физиология земноводных и человека значительно отличается, но в то же время дает представление о многих общих для позвоночных процессах и явлениях. Даже в разработку учения о нервной деятельности животных и человека лягушки внесли свой вклад.

В 1863 году в специальном журнале «Медицинский вестник» была напечатана статья Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы головного мозга». Написанная по просьбе Н. А. Некрасова для журнала «Современник», она была запрещена цензурой, так как проповедовала материалистические идеи. Разрешая публикацию статьи в «Медицинском вестнике», цензура рассчитывала, что статья пройдет незамеченной — слишком узок был круг читателей этого специального журнала. Но власти ошиблись: статья не только получила известность — работа Ивана Михайловича стала знаменем революционной интеллигенции России того времени.

После выхода «Рефлексов» отдельным изданием власти немедленно запретили книгу, арестовали ее, а над автором нависла угроза судебной расправы. Обеспокоенные друзья советовали Сеченову обратиться к опытному адвокату, но Иван Михайлович ответил: «Зачем мне адвокат? Я возьму с собой в суд лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты; пускай тогда прокурор опровергнет меня».

Суд над Сеченовым не состоялся, и лягушке не пришлось выступать в роли адвоката. Но свое дело лягушка сделала — ведь именно на ней провел Сеченов свои знаменитые опыты, благодаря которым было открыто фундаментальнейшее явление в работе нервной системы — торможение.

Более столетия прошло со дня выхода книги Сеченова, почти два столетия со времени опытов Гальвани, а лягушка «не устарела» — со знакомства с этим земноводным начинают свои первые шаги медики и биологи, с ней подчас не расстаются всю свою жизнь, «задавая ей всё новые и новые вопросы» и получая не только «точные», но и порой неожиданные ответы.

Но почему же именно лягушки стали мучениками науки? В какой-то степени действительно благодаря Гальвани, но главным образом благодаря своей неприхотливости и живучести, своей распространенности и безобидности — ведь даже подопытная мышь может оказать какое-то сопротивление, а уж с кошкой или морской свинкой надо повозиться. С лягушкой — проще: не царапается, не вырывается, даже не пищит.

Ладзаро Спалланцани (1729–1799).Конечно, лягушек жалко, тем более что на Земле их становится все меньше и меньше, а потребность в них возрастает. Может быть, люди смогут как-то сократить использование лягушек в опытах или найдут им замену. Теоретически это возможно — ведь какими-то особыми качествами, кроме перечисленных, лягушки не обладают.

Но есть земноводные, замену которым люди пока найти не могут, а именно на них современная медицина и биология возлагают большие надежды.

Давно уже было замечено необычайное свойство тритонов восстанавливать утраченные органы. Кто из ученых первый обратил на это внимание и кто первый проделал элементарные опыты, сейчас неизвестно. Но известно, что еще знаменитый швейцарский ученый XVIII века Шарль Боннэ интересовался этим вопросом, правда считая восстановление тритонами утраченных органов одной из форм размножения животных (по аналогии с речной гидрой). По-настоящему серьезно подошел к этому вопросу неукротимый аббат-энциклопедист Ладзаро Спалланцани. Он занимался многим: изучал ориентацию летучих мышей и вопросы самозарождения, анатомию лягушек, пищеварение, систему кровообращения и оплодотворения рыб. Однако одним из главных вопросов, которыми он занимался, был вопрос регенерации, то есть восстановления органов у тритонов и саламандр. Он отрезал им ноги и хвосты и замечал время восстановления утраченных органов, исследовал восстановление костей, причем делал и довольно тонкие операции — например, удалял у тритонов челюстную кость.

Люди до сих пор не могут понять, каким образом и почему у тритонов и саламандр происходит регенерация.Во времена, когда работал Спалланцани, уже вошел в быт ученых микроскоп, и Ладзаро не преминул им воспользоваться. Он изучал под микроскопом строение восстановленных костей, мускулов, нервов, сравнивал их с отрезанными, изучал вновь образованную кожу, испытывал влияние температуры и пищи на скорость регенерации. Но хотя Спалланцани довольно подробно познакомился со столь необычным в мире животных явлением, конечно, объяснить его не мог.

Иоганн Фридрих Блуменбах — анатом, зоолог и антрополог, автор знаменитого «Руководства по естествознанию», хорошо известного в свое время в России, работавший с конца XVIII и чуть ли не до половины XIX века (завидное долголетие и трудоспособность), — тоже занимался регенерацией у хвостатых земноводных. Он экспериментировал не только с хвостами и ногами тритонов — он удалял им глаза и констатировал, что и глаза восстанавливаются, он повреждал спинной мозг тритонов и убеждался, что тритоны не только выживали, но и полностью восстанавливали способность двигаться. Но опять-таки Блуменбах, как и его предшественники, как и многие ученые, жившие позже и занимавшиеся этими вопросами, лишь убеждались в необыкновенных свойствах тритонов и саламандр, объяснить же это явление не могли. И не удивительно — ведь и сейчас ученые не знают, как объяснить регенерацию у хвостатых земноводных.

По сравнению с тем, что знали неистовый аббат Спалланцани или Блуменбах, сегодняшние ученые знают во много раз больше. И о жизни самих тритонов знают почти всё, и о способности регенерировать уже многое известно: оказывается, у тритонов регенерируются не только конечности и хвост, кожный покров и частично глаза — у них восстанавливаются легкие и спинной мозг, перерезанный кишечник быстро срастается, причем отрезки кишки как бы сами «находят» друг друга и срастаются. Пересаженный глаз не только приживается, но и отрастает зрительный нерв, который затем самостоятельно находит дорогу в мозг, а в мозгу «отыскивает» те участки, которые управляют зрительной информацией. Почему, как, каким образом все это происходит? И еще один очень существенный вопрос: почему это свойственно лишь хвостатым амфибиям? И никаким иным животным, даже их близким родственникам — бесхвостым амфибиям, — не свойственно? (У лягушек, за исключением одного вида — шпорцевой, — регенерируются лишь кончики пальцев.) Недавно выяснено, что у амфибий регенерацией ведает генетический аппарат. Пока практического применения сам факт еще не нашел. Но ведь это только начало!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся"

Книги похожие на "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Дмитриев - Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся"

Отзывы читателей о книге "Соседи по планете Земноводные и пресмыкающиеся", комментарии и мнения людей о произведении.