Александр Мясников - Пульс России. Переломные моменты истории страны глазами кремлевского врача

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

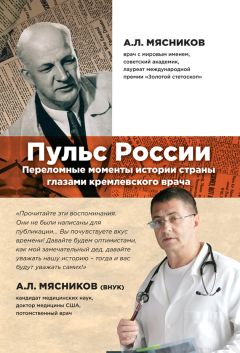

Описание книги "Пульс России. Переломные моменты истории страны глазами кремлевского врача"

Описание и краткое содержание "Пульс России. Переломные моменты истории страны глазами кремлевского врача" читать бесплатно онлайн.

«…Трамваи не ходили… Свет давали скудно. Магазины были заколочены… И все же жизнь продолжалась: спорили, заседали, учились, ходили в театр и на концерты. И я помню, в воздухе было что-то такое захватывающее, героическое, как будто стучала поступь истории».

Прочтите эту книгу, и вы сможете увидеть как наяву переломные моменты истории страны глазами знаменитейшего советского врача, лауреата международной премии «Золотой стетоскоп» А. Л. Мясникова. Эта рукопись писалась не для публикации и была запрещена к печати. Более 45 лет она хранилась в секретных архивах — ведь отечественную историю ХХ века отразил свидетель и непосредственный участник тех судьбоносных для страны событий.

Доктор Мясников, внук и полный тезка академика Мясникова, написал предисловие к книге и приоткрыл завесу над другой, личной жизнью своего знаменитого деда-академика, в которой он сам принимал участие. Почувствуйте вкус времени!

Я по-прежнему был старостой курса и не помню, чтобы ко мне изменилось отношение как студентов, так и профессоров; и коммунисты были со мной довольно дружелюбны — Сакоян, Коган[49], Жоров[50] и другие (они сейчас работают вместе со мной в I МОЛМИ[51]). Как будто бы благополучный конец ареста означал «проверку».

Вскоре Москва хоронила великого революционера Кропоткина[52]. Через Пречистенку (затем — улицу его имени) шел бесконечный людской поток. Шли под черными знаменами анархисты; под плакатами своих центральных комитетов и партийными лозунгами шли члены партий меньшевиков, левых и правых эсеров, народных социалистов. На короткий миг блеснула иллюзия общности, единства демократических целей — и в звуках «Вы жертвою пали» и «Варшавянки» слышалась героика революций 1905 и 1917 годов. Правительство разрешило выпустить политических заключенных под их честное слово — с тем, чтобы после кладбища они вернулись в тюрьму. Кажется, то был последний акт их открытого участия в жизни страны; потом они сойдут со сцены совершенно, и только вспышки злобы этих отвергнутых народом групп в будущем еще потрясут Москву (покушение на Ленина).

На пятом курсе — новые профессора. Среди них привлекал нас своей просвещенностью и умной хирургической тактичностью А. И. Мартынов[53]. Этот ровный, благожелательный профессор говорил тихо, но студенты жадно ловили его слова.

Напротив, другой талантливый хирург, повторявший нам по нашей просьбе забытую с третьего курса оперативную хирургию, П. А. Герцен[54] — внук писателя А. И. Герцена, громко кричал на ломаном русском языке (он воспитывался во Франции): «Нэ бойтесь кравитечений. Какая красивая картина. Пальцевое прижатие — вот ино — хлоп!»

Психиатр П. Б. Ганнушкин[55] вел в обстановке аудитории интимные и проникновенные беседы с сумасшедшими; он умел показать особенности их болезни столь ярко, что потом, шагая по улице, мы выискивали у самих себя соответствующие признаки и невольно начинали считать фонари и окна домов или предаваться навязчивым мыслям. Мы находили в каждом из нас черты психиатрических типов или конституций. Часто пациенты говорили о Чека, выдавали себя за Николая II, Керенского или Ленина. На Ганнушкина ходили артисты, литераторы и интересные девушки. Сам он был Квазимодо, но неотразимо нравился всем.

На кафедру госпитальной терапии был переведен Петр Михайлович Попов (из Ново-Екатерининской больницы). Это был наш старый любимец. Его вступительная лекция (в той самой аудитории, в которой я все эти годы читаю) запомнилась всем. Он говорил, что имел в жизни три страсти: лошади, женщины и медицина. К сожалению, вскоре Попов заболел, думали, плеврит. П. М. Попов в свое время учился вместе на одном курсе с моим отцом, и когда узнал о смерти отца, сказал (как мы все в подобных случаях говорим): «Скоро, чего доброго, и мой черед». Так и вышло. Плеврит оказался кровянистым. Я навестил больного дома, он задыхался «точно Левиафан, выброшенный на берег». «Я поставил сам себе диагноз: рак легкого», — сказал он. Мы хоронили его с особой теплотой.

Скоро уже конец занятиям. Опять дуют весенние ветры.

Мы устраиваем разбор «Записок врача» Вересаева. Сам писатель участвует в дискуссии в Большом зале консерватории. Он полноват и желтоват, не таким его представляешь по запискам. Одни из нас защищают неврастенический тон записок; другие отмежевываются от них, призывают к бодрости, уверенности. Медицина совершенствуется, общество уже не то, испытания будут, но все-таки «впереди — огни, впереди новые формы деятельности врача», — возглашает юный третьекурсник Жорж Левин[56], симпатичный парень. (Отец его лечит Кремль[57], а мать его, красивую даму, написал недавно художник Пастернак[58].)

Жорж, конечно, социалист, как и мы все, но он под давлением семьи сыграл свою свадьбу по еврейскому обряду в синагоге. Мы, не желая его обижать, даже идем туда и стоим с брезгливой миной, посмеиваемся над приятелем, надевшим черный цилиндр. Потом за торжественным ужином поет Собинов, вернувшийся из-за границы, он был уже очень толст, с четырехугольным лицом и немного задыхался.

Вообще у нас пошли другие знакомства. Стал пробиваться наружу нэп. Спекулянты превратились в еще полутерпимых торговцев. Мы нехотя приходили ужинать к богатеющим евреям, слышали о каких-то сделках (меняли кровельное железо на мешки соли или иголки на сахар и т. п.). Мы давали себе зарок не ходить в такие места, но там кружились хорошенькие девчонки, они кокетливо одевались, напевали: «Прощайте, други, я уезжаю и шарабан мой вам оставляю» и т. д.

Очень миленькая Зина взяла как-то меня под руку и сказала: «А я учусь на фоне (факультет общественных наук в университете). Я хочу быть юристом-прокурором. Да нет, шучу. Я выхожу замуж за нэпмана, мне нравится сила в мужчине — сила ума, сила денег, сила положения, сила… — ну, словом, еще одна сила», — и она расхохоталась. Я не мог понять, дурит ли она или просто таковы теперь девушки. Зина была стройной шатенкой с теплыми коричневыми зрачками, в которых сверкали камешки, щечки ее пылали розами. Мы ходили с нею к храму Христа Спасителя. Это был (опять был!) грандиозный, прекрасный собор из мрамора, с золотым куполом, сияющим над Москвою. Русский его стиль вполне гармонировал с золотыми луковицами чудесных кремлевских церквей. Несмотря на свои размеры, он был чрезвычайно легок, светел и пропорционален. Находились люди, которые говорили, что он не представляет никакой художественной ценности и олицетворяет собой лампадное православие. Внутри собор сверкал отделкой и прекрасными произведениями русских художников второй половины прошлого столетия. Он величаво стоял на берегу Москвы-реки, и с гранитных плит его лестниц мы любовались Кремлем. Была уже поздняя весна, продавали сирень. Мы с Зиной гуляли до рассвета, я не прочь был завоевать ее сердце — с тем, чтобы положить его в карман и там носить его, авось потребуется.

Как-то раз я явился к ней (она жила на Молчановке) с букетом сирени. «Что ты, жених, что ли?» — подумал я и положил цветы в переплет перил лестницы. Я позвонил, и мы рассуждали о чем-то, о жизни, любви, но так и не сказали о чувствах (да, может быть, чувств и не было — или они были не в должной концентрации). Когда она провожала меня, увидела поникшие цветы, посмотрела на меня и рассмеялась. Мы целовались, сходя по ступенькам, и в подъезде, но…

2 июля был выпускной вечер курса. Экзамены, их было двенадцать, прошли быстро, как проформа (я не помню, готовились ли к ним). Под утро мы отправились на Воробьевы горы. Там зеленела молодая листва, стоял сладостный запах цветения, томная прохлада. Мы бродили с Зиной. Я не знал, что делать. Она была хороша, меня тянуло к ней, но… Мне казалось, что наконец я свободен, жизнь моя впереди, я врач. Чувство независимости, желание нового, неизвестность судьбы манили меня. «Ты куда едешь?» — спрашивал меня Сережа Поздняков. Он знал, что профессор Плетнев получил отказ в ответ на его просьбу оставить меня в его клинике ординатором (ему назначили Пункерштейна, сын которого много лет спустя учился у меня в клинике ВММА). Д. Д. Плетнев несколько дней тому назад шел со мной мимо клиники на Девичьем поле. «Я уверен, что придет время, и вы получите мою клинику», — сказал он. И я был все эти дни горд от этих слов. А пока Плетнев дал письмо к петроградскому профессору Г. Ф. Лангу[59]. «Стало быть, ты едешь в Петроград», — сказал Сережа, а Зина посмотрела на меня немножко грустно. «Так мы расстаемся», — произнесла она тихо. «Да, — ответил я, — но…»

Что я хотел сказать этим «но»? Мы подошли к группе молодых врачей. Они кричали: «Да здравствует юность, наша alma mater, выпьем за наше будущее, за встречу!»

Клиника Ланга. Ленинград

Я подъезжал к Петрограду в ясный сентябрьский день. На станции Любань к вагону несли огромные букеты осенних цветов — астр, георгин; мальчишки совали кулечки с брусникой.

Старый Николаевский вокзал показался грязным и беспорядочным. Стояла осень 1922 года, а в последний раз я был в Петрограде в 1915 году. За несколько лет войны и революции изменилось многое. Невский, теперь проспект 25 Октября, казалось, был тот же, но дома облупились и облезли; вместо блестящей публики — разодетых модных дам, ярких офицеров, черных господ в шляпах — шли, как и в Москве, обычные «граждане»: женщины в виде мешков и с мешками, мужчины, приземистые в своих кепках и бурых пиджаках; рубашки темного цвета совершенно вытеснили белые воротнички; штанины брюк, широкие и мятые, довершали картину пренебрежения к внешнему виду. Большие магазины оставались заколоченными, но там и сям, особенно в старом коммерческом гнезде, по Перинной линии или в Апраксином дворе, уже открылись лавки нэпа. Нэп предпочитал пока вести торговлю в подъездах и на углах — он еще жался, боязливо озираясь: не обман ли новая экономическая политика, только что возвещенная Лениным?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пульс России. Переломные моменты истории страны глазами кремлевского врача"

Книги похожие на "Пульс России. Переломные моменты истории страны глазами кремлевского врача" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Мясников - Пульс России. Переломные моменты истории страны глазами кремлевского врача"

Отзывы читателей о книге "Пульс России. Переломные моменты истории страны глазами кремлевского врача", комментарии и мнения людей о произведении.