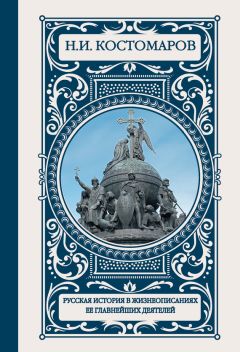

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Описание и краткое содержание "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать бесплатно онлайн.

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

Следующий день прошел без боя.

24 августа на рассвете Ходкевич решился со всем своим войском пробиться через Замоскворечье и во что бы то ни стало доставить осажденным привезенные запасы. Путь был труден по причине развалин и множества прорытых рвов. Конные должны были спешиться; на возах медленно везли запасы, расчищая путь. Казаки Ходкевича успели выгнать московских казаков из рвов. Ходкевич настиг их на Пятницкой улице, и здесь-то завязался ожесточенный бой с казаками. Между тем Минин, взяв с собой передавшегося поляка Хмелевского и три сотни дворян, ударил на две литовские роты, оставленные в тылу, и смял их, потеряв племянника, убитого на его глазах. В полдень московские казаки у церкви Св. Клемента отбили литовцев, отрезали и захватили из их обоза четыреста возов с запасами. Тогда Ходкевич увидел, что цель, ради которой он прибыл на этот раз в Москву, не достигнута: продовольствия гарнизону он доставить не может. Он приказал спасать остаток возов и ушел к Воробьевым горам. Поражение, нанесенное ему, было так велико, что у него оставалось только четыреста коней.

Ходкевич с трудом сообщил осажденным, что он уходит с целью набрать запасы, и обещал возвратиться через три недели. 28 августа Ходкевич ушел.

После победы над литовским войском Пожарский с Трубецким помирились и решили вести осаду сообща, съезжаясь для совещаний на Неглинной, на Трубе. Казаки все еще не ладили с земскими людьми, однако действовали заодно с ними против поляков с еще большей злобой к последним. Кремль и Китай-город были осаждены со всех сторон. Русские устроили туры и палили с них из своих пушек.

15 сентября Пожарский, минуя Струся, отправил полковникам Стравинскому и Будзиле письмо: убеждал осажденных сдаться, обещал отпустить весь гарнизон в отечество невредимым. На это великодушное предложение польские предводители написали Пожарскому надменный ответ, восхваляли в нем мужество и доблесть поляков, называли московский народ самым подлейшим на свете, выражали надежду на скорое прибытие Владислава и грозили жестокой карой Пожарскому и его товарищам. Осажденные были еще убеждены, что гетман вернется, но проходили недели – гетмана не было. Запасы их подходили к концу. 6 октября они послали двух воинов известить гетмана, что если пройдет еще неделя, то им придется умереть с голоду. Все было напрасно. В половине октября голод достиг ужасающих размеров. Осажденные съели лошадей, собак, кошек, мышей, грызли ремни, выкапывали из земли гнилые трупы и пожирали. От такого рода пищи смертность увеличилась. Живые стали бросаться на живых, резали друг друга и пожирали. 22 октября Трубецкой ударил на Китай-город; голодные поляки были не в состоянии защищаться, покинули его и ушли в Кремль. Первое, что увидели русские в Китай-городе, были чаны, наполненные человечьим мясом. Поляки, потеряв Китай-город, выгнали из Кремля русских женщин и детей. Пожарский выехал к ним навстречу. Казаки зашумели и кричали, что надо бы ограбить боярынь, но земские люди окружили боярынь, спасли от ярости казаков и благополучно провели в свой стан. Тогда в Китай-город торжественно внесли икону Казанской Божией Матери и дали обет построить церковь, которая позже действительно была построена и до сих пор существует на Кремлевской площади напротив Никольских ворот. В память этого дня 22 октября установлен праздник иконы Казанской Богоматери, до сих пор соблюдаемый православной русской церковью.

Марина Мнишек. Французская гравюра с короной «русской императрицы».

Стали в Кремле поляки советоваться, что им делать дальше. Михаила Салтыкова уже не было. Он убрался заблаговременно с Гонсевским, но оставался его товарищ, Федор Андронов, с некоторыми подобными ему услужниками Сигизмунда; они сильно противились сдаче, зная, что от своей братии русских им придется еще хуже, чем от голода. Весь гарнизон зашумел и порывался отворить ворота. Тогда Струсь отправил к Пожарскому просить пощады, умоляя оставить осажденным жизнь. Зная свирепость казаков, поляки договаривались, чтобы начальствующие лица сдались только Пожарскому. Оба русских предводителя дали обещание, что ни один пленник не погибнет от меча.

24 октября поляки отворили кремлевские ворота, выходящие на Неглинную (ныне Троицкие); прежде всего выпустили русских людей, бояр, дворян, купцов, сидевших в осаде. Казаки тотчас закричали: «Надобно убить этих изменников, а животы поделить на войско». Но земские люди встали в боевой порядок, готовясь защищать своих братьев от казаков. Выпущенные русские стояли на мосту, ожидая, что из-за них начнется бой. Вид их вызывал сострадание. Однако до междоусобного боя не дошло. Казаки покричали, погрозили и отошли. Пожарский и Минин проводили русских в свой земский стан.

25 октября все кремлевские ворота уже были отворены настежь; русские войска входили в Кремль, предшествуемые крестным ходом, впереди которого шел архимандрит Дионисий, а из Кремля вышел к нему навстречу элассонский архиепископ грек Арсений с Владимирской Богородицей в руках. Поляки побросали оружие. Их погнали в русский стан. Струся заперли в Чудовом монастыре. Все имущество пленных сдали в казну, и Минин раздавал его казакам в виде награды.

Казаки не вытерпели и, нарушив крестное целование, перебили многих пленных. Однако те пленники, которые достались Пожарскому и земским людям, уцелели все до одного. Их разослали по разным городам: в Нижний, Ярославль, Галич, Вологду, на Белоозеро и посадили в тюрьмы. Народ был сильно ожесточен против них. В Нижнем, куда был послан Будзило с товарищами, служивший прежде в войске Сапеги, пленных чуть не разорвали, и едва-едва мать Пожарского своими убеждениями спасла их от смерти.

Вскоре, однако, услыхали русские, что на Московское государство идет король Сигизмунд с сыном. Действительно, в ноябре Сигизмунд подошел под Волок-Ламский и отправил двух русских, бывших в посольстве Филарета и остававшихся в плену у поляков – князя Даниила Мезецкого и дьяка Грамотина. Их сопровождал польский отряд в 1000 человек. Они должны были уговаривать московское войско признать Владислава царем. Но подмосковные воеводы выслали против них войско и объявили, что не хотят вступать ни в какие переговоры о Владиславе. Поляки повернули назад, а князь Мезецкий успел убежать к своим под Москву.

Король пытался было взять Волок-Ламский, но это не удалось ему, и он удалился со своим сыном в Польшу.

21 декабря извещалось по всей Руси об избавлении Москвы, а вслед за тем разослана была грамота во все города, чтобы отовсюду посылали в Москву лучших и разумных людей для избрания государя.

Дворяне и дети боярские начали подавать письменно извещения, что они хотят царем Михаила Романова; за ними выборные люди от городов и волостей, а также и казаки стали за Романова.

Грамота ополченцев с оттиском перстня Минина.

Памятник Минину и Пожарскому в Москве.

В неделю православия собрали всех выборных на Красную площадь. Кроме них было множество народа обоего пола. Рязанский архиепископ Феодорит, новоспасский архимандрит Иосиф, келарь Авраамий и боярин Василий Морозов взошли на Лобное место, чтобы спросить у выборных людей решительного приговора об избрании царя. Прежде чем они начали свою речь к народу, все многочисленное сборище в один голос закричало: «Михаил Феодорович Романов будет царь-государь Московскому государству и всей Русской державе». Тотчас в Успенском соборе пропели молебен с колокольным звоном, провозгласили многолетие новонареченному царю, а потом была произнесена присяга царю, начиная от бояр до казаков и стрельцов. Во все города были посланы известительные грамоты; в Кострому отправилось от всего Земского собора посольство к Михаилу Федоровичу с приглашением на царство.

Михаил согласился и принял из рук Феодорита царский посох как знак власти.

11 июля венчался на царство Михаил Федорович. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский был пожалован боярином, а Минин возведен в звание думного дворянина.

Новому думному дворянину недолго пришлось оставаться в этом сане. В 1616 году Минин скончался, оставив после себя сына Нефеда, умершего бездетным около 1632 года.

Дмитрий Михайлович Пожарский жил долго, но не играл важной роли, как можно было бы ожидать.

Царь Михаил Федорович

Мало в истории найдется примеров, когда бы новый государь вступил на престол при таких крайне печальных обстоятельствах, при каких избрали шестнадцатилетнего Михаила Федоровича. С двумя государствами – Польшей и Швецией – не окончены были войны.

А. Д. Кившенко. Избрание Михаила Федоровича Романова; послы московские умоляют его в Троицком соборе Ипатьевского монастыря принять корону.

Внутри государства многие города были сожжены дотла, и сама Москва находилась в развалинах. Повсюду бродили шайки под названием казаков, грабили, сжигали жилища, убивали и мучили жителей. Внутренние области значительно обезлюдели. Поселяне еще в предыдущем году не могли убрать хлеба и умирали от голода. Повсюду господствовала крайняя нищета; в казне не хватало денег и трудно было собрать их с разоренных подданных. Одна беда вела за собой другую, но самая величайшая из бед состояла в том, что московские люди, по меткому выражению матери царя, «измалодушествовались». Всякий думал только о себе; мало было чувства чести и законности. Все лица, которым поверялись управление и правосудие, были склонны ради своей выгоды грабить и притеснять подчиненных наравне с казаками, наживаться за счет крови бедного народа, вытягивать из него последние соки, присваивать общественное достояние в то время, когда необходимо было для спасения отечества крайнее самопожертвование. Молодого царя тотчас окружили лживые и корыстолюбивые люди, которые старались захватить себе как можно больше земель и присваивали даже государевы дворцовые села. Особенно Салтыковы, родственники его матери, начали играть тогда первую роль и сделались первыми советниками царя, между тем как лучшие, наиболее честные деятели Смутного времени оставались в тени заодно с другими. При новом шестнадцатилетнем царе не появилось ни Сильвестра, ни Адашева прежних времен. Сам Михаил был от природы доброго, но кажется, меланхолического нрава, не одарен блестящими способностями, но не лишен ума; зато не получил никакого воспитания и, как говорят, вступив на престол, едва умел читать.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Книги похожие на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Отзывы читателей о книге "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", комментарии и мнения людей о произведении.