Велимир Хлебников - Том 6/1. Статьи. Ученые труды. Воззвания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Том 6/1. Статьи. Ученые труды. Воззвания"

Описание и краткое содержание "Том 6/1. Статьи. Ученые труды. Воззвания" читать бесплатно онлайн.

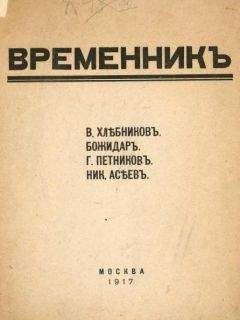

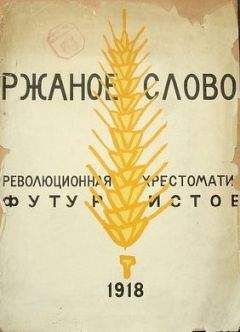

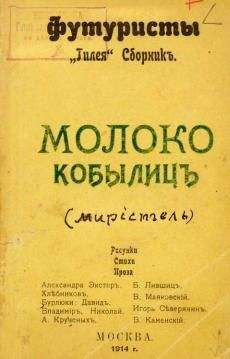

В Собрание сочинений входят все основные художественные произведения Хлебникова, а также публицистические, научно-философские работы, автобиографические материалы и письма.

В первой книге шестого тома представлены статьи (наброски), ученые труды, воззвания, открытые письма, выступления В. Хлебникова 1904–1922 годов.

а). Число морских неудач японцев равно числу полуостровов Сибири – это закон и ключ, по которому можно воссоздать многовековую забытую повесть забытых народов, осаждавших Илион (по «Илиаде»).

б). Взятие Артура состоит из стольких слов, сколько главных рек в Сибири.

в). Удачи японцев даны корнями Студеного моря, то есть речным составом Сибири. Удачи русских – полуостровами Сибири, ее востока.

г). В осаде слово Лены следует за словом Оби, это за словом Волги, далее Енисей, Сунгари, Амур.

д). Военные года сибирского покорения вошли как дни в войну 1904 года, так что решетка чисел, целиком перенесенная, уменьшена новой мерой.

е). Полуострова и реки разно влияли на войну; их природа так же различна.

ж). Через 365 после 1552 года приходится 1917 год.

з). Мы установили, что щупальцы русских походов в Сибирь тянутся к 190<4> году. Если время коренится в прошлом, то война 1904 года походит на свиток перерубленных корней, из которых некоторые покрываются смолой славы, а другие несут удел поражений. Походы на полуострова приносят славу, а походы на реки Сибири – удел поражения.

§ 14Война 1904 г. была уменьшенным и обратным повторением завоевания Сибири.

Начертав в виде ряда точек место в протяжении времени походов в Сибирь, сделав то же для битв на море и в осаде Артура и увеличив 2-ой ряд в 365, мы увидим, что оба ряда, кроме некоторых пробелов, совпадают.

Взятие Казани 1552 отвечает первому дню боев, Астрахани 1557 – следующему бою. Основание Владивостока 1861 – последней битве «Севастополя» 12-го декабря.

И три столетия походов в Сибирь повторены тремястами дней осады одной и той же решеткой положений во времени, хотя все время уменьшилось в 365.

Завоевание Сибири происходило через взятие острогов или закладку их.

Волга, Обь, Енисей, Лена по очереди пали.

Переходя от реки к реке, русские дошли до Чукотского носа.

Ход столетних походов, приведших их к Желтому морю, был повторен войной, отразившей от моря; ряды завоевания Сибири и осады Артура совпадают своим строем.

При этом можно вывести правило:

Тем годам столетий, когда русские ступали на реки Сибири, в войне 1904 отвечают дни их неудач.

Года Волги, Оби, Енисея, Лены, Амура дают длинный список боев с неудачным исходом для осажденных.

Напротив, года русских походов на полуострова Сибири приурочены к неудачным для японцев дням.

Походом на Чукотский нос 1648 даны дни «Мияко», «Хатуусе», «Иошино», когда потухла непрерывно блиставшая в эту войну молния военной удачи противника.

Поход в Камчатку 1696 приурочен к неудаче «Камимуры» в погоне за «Рюриком» и «Россией».

Ложащийся на завоевание Камчатки год 1700 приходится на гибель «Коймона».

Так влияли на победу реки и полуострова Сибири.

К сожалению, Сибирь бедна полуостровами и изрезана многими великими реками.

Этим дан ход и итог войны.

Если бы в Сибири было больше полуостровов и меньше рек, исход осады был бы другой.

Дежнев походом на Чукотский нос узнал предел материка. В день 15-го мая японцы узнали предел своего могущества, потеряв «Хатуусе» и «Иошино».

Поэтому нельзя не допустить, что тень Дежнева не присутствовала у гибели «Хатуусе».

Если война была борьбой моря и суши, то не надо удивляться тому, что реки, входящие в область моря (нити моря), и полуострова – части земли, оказывали разное влияние на чашу весов победы: реки давали свои дна на чашку весов островитян, полуострова на чашку весов русских. Вот почему в «Илиаде» реки выходят на помощь из берегов и вмешиваются в битву и идут в рядах враждебных войск, как и Волга, Обь, Енисей, Лена на Ляодуне. Реки враждебны людям материка, а полуострова – людям моря. Все полотно покорения Сибири, где Курбский, Овцын, Прончищев, Дежнев, Лаптев, Байков, Поярков, Челюскин, Ермак, казалось, снова прошло <гибелью> у Ляотешаня, природной морской крепости, но в обратной волне, в ускоренном времени, точно брошенные в 1904 великим отражающим зеркалом.

Осада была названа «расплатой».

Таким образом ход разразившейся войны можно определять из изучения столетий до нее.

В ходе осады можно уловить очертание Сибири.

Каждый водораздел страны дает как бы отдельное слово осады; Волга отвечает боям за неизвестное первенство на море, до выстрелов по Владивостоку; Обь – борьбе за спокойную высадку войск в Маньчжурию до потопления «Яхико» 27-го марта; Енисей – борьбе за сохранение преобладания на море и подавление попыток повернуть колесо судьбы до 15-го апреля; Лена – морским боям за обложение Порт-Артура с суши и высадку в Ляодуне до 3-го мая.

Таким образом здесь выступает, если приподымать ткань явлений, обнажая остов, морской закон и каменный (земной) закон. Русские и полуострова в сухопутном стане, японцы и реки в стане моря, которое ответило за полон сибирских рек гневными, как выстрелы волн у берега, боями ускоренной «расплаты» – за Сибирь, за начатый падением Казани поток русских на восток до моря и плененные реки. И вот холодные очертания Сибири просвечивают сквозь осаду; по ходу морской войны можно сосчитать число полуостровов Сибири (два неудачных пятна в японской войне) и рек ее, точнее водоразделов.

Таков суровый закон полуостровов и рек в войне 1904 года, которая вся была уменьшенным повторением столетних войн, повторением на своем лепестке жил и их порядка походов за время 1552-190<4>.

1914

Время – мера мира*

Если есть два понятия близнеца, то это место и время. Но какая разная у них судьба! Одно изучено, и лишь неточность мешает решить, какое оно: греческое, немецкое или русское; о другом – неизвестно ни одной истины. Если а, Ь, с суть законы пространства, то все, что находится в пространстве, подлежит действию этих законов. Если m, n, t суть законы времени, то все граждане времени, начиная от души и кончая государством, подлежат действию этих законов m, n, t.

Первым шагом было бы, если бы на пока чистом холсте понятия времени удалось сделать несколько черт, наметив углами и точками нос, уши, глаза, лиц<о> Времени.

Некоторые (Гамильтон) считают алгебру учением о возможности времени. Первые истины о времени должны говорить не о том, каким оно могло быть, но каким оно есть.

Учению о времени суждено вызвать растущий луч чудес. Возможно будет построить зажигательные зеркала и подзорные трубы для лучей с длительностью волны в 317 лет. Открываемые здесь лучи народов и отдельной души окончат прекрасный ряд лучей Френеля, Бекереля, Рентгена, Герца.

Далее будет изложена одна черта времени, именно, условия подобия двух точек в нем, выведенные из опыта.

Сейчас найденные черты следующие:

1. Единицам времени свойственно убывать в порядке ряда

S = a3, a2, a, 1/a, 1/a2, причем an/an-1 = 365

2. Время х может быть понято как многочлен

Аn 365n + Аn-1 365n-1 … А2 3652 + A1 З65 + А0 = х,

где x – время между двумя подобными точками.

3. Для того, чтобы время х соединяло две подобные точки, нужно условие: чтобы x = о [modul 48].

4. Или, что то же, x = o [modul 365 ± 48n] [Далее берется господствующий случай 365 ± 48n, именно 365 − 48 = 317].

5. Закон колебательного движения государства отличается от закона движения отдельной души только тем, что времена измеряются двумя соседними членами в ряду S: единицей 365 ± 48n для государств является год, для отдельной души – день.

6. Некоторый свет на эти соотношения проливает любопытная связь между скоростью света и скоростями земли солнечного мира, связь заслуживающая имени бумеранга в Ньютона и далее приводимая.

7. Происхождение числа 48 остается темным, но в законе света и земель кругом солнца оно одинаково распространено по солнечному миру и выходит за пределы земного. Чтобы сузить исследование, далее повсюду вместо 365 ± 48n взят его частный случай 317 дней или лет.

Вот примеры луча народов [люд-луча]:

1871 ≡ 1237 ≡ 31 ≡ 665 ≡ 2250 [modul 317]; 1028 ≡ 711 ≡ 77 ≡ 1191 [m. 317]; 1770 ≡ 1453 ≡ 502 ≡ 449 [mod. 317]; 1644 ≡ 376 ≡ 59 [mod. 317]; 543 ≡ 1176 ≡ 1493 [mod. 317]; 1905 ≡ 1588 ≡ 1271 ≡ 637 ≡ 314 [mod. 317]; 1915 ≡ 1281 ≡ 2205 [mod. 317]; 533 ≡ 1801 [mod. 317].

Это только небольшое число примеров, из имевшихся в руке.

Нетрудно видеть, что было бы возможно новое летосчисление с помощью числа вида a + b √-1, если избрать сравнение 1915 ≡ 1281 ≡ 2205 исходным, а внутри его выбрать исходным 1915 год, то 1281 год будет = −2 − 0 √-1, 2205 = −13 − 0 √-1, 1871 = 0 − 44 √-1, 1237 год = −2 − 44 √-1, проще = −2 − 44; 31 год = −6 − 44, 665 год = −8 − 44; 2250 год = −13 − 44; 1453 год = −1 − 145; 449 = −7 − 145, в числе а + b не пишется √-1; b состоит из числителя и знаменателя 317, который не пишется. При помощи его вместо сравнения 1871 ≡ 1237 ≡ 31 ≡ 665 ≡ 250 (mod. 317) было бы: 0 − 44 ≡ 2 − 44 ≡ 6 − 44 ≡ 8 − 44 ≡ 13 − 44 (mod. 317) n = 317 (a + (b + √-1)/317)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Том 6/1. Статьи. Ученые труды. Воззвания"

Книги похожие на "Том 6/1. Статьи. Ученые труды. Воззвания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Велимир Хлебников - Том 6/1. Статьи. Ученые труды. Воззвания"

Отзывы читателей о книге "Том 6/1. Статьи. Ученые труды. Воззвания", комментарии и мнения людей о произведении.