Велимир Хлебников - Том 1. Стихотворения 1904-1916

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Том 1. Стихотворения 1904-1916"

Описание и краткое содержание "Том 1. Стихотворения 1904-1916" читать бесплатно онлайн.

В Собрание сочинений входят все основные художественные произведения Хлебникова, а также публицистические, научно-философские работы, автобиографические материалы и письма.

В первом томе представлены литературная автобиография «Свояси» и стихотворения В. Хлебникова 1904–1916 гг.

Об интересе к синкретическому восприятию, и в частности к цветозвуковым соответствиям, свидетельствуют относящиеся к 1904 г. запись разговора с сестрой Верой о детском цветовом восприятии звуков и заметки «Пусть на могильной плите прочтут…», где, размышляя «о пяти и более чувств», он задавался вопросом: «Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно оно, но велико? <…> То есть как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многообразия. Оно подняло львиную голову и смотрит на нас, но уста его сомкнуты. <…> есть некоторые величины, независимые переменные, с изменением которых ощущения разных рядов – например, слуховое и зрительное или обонятельное – переходит одно в другое. Так, есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или в плач ребенка, станет им».

Вероятно, это связано с впечатлениями от «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло в переводе И. А. Бунина (1898)

У дверей сидел малютка,

Слушал тихий ропот сосен,

Слушал тихий плеск прибоя,

Звуки дивных слов и песен

«Минни-вава!» – пели сосны,

«Мэдвэй-ошка!» – пели волны.

В заметках, сопровождавших стихотворения «Звукопись» (1921), он отмечал, что «этот род искусства – питательная среда, из которой может вырасти дерево всемирного языка», и предлагал цвето-звуковой словарик: «м – синий цвет, л – белый, слоновая кость, ч – железный, б – красный, рдяный, з – золотой, п – черный с красным оттенком, в – небесно-голубой, голубо-зеленый, н – нежно-красных цветов».

Ср. цветовые обозначения азбуки мирового языка в статье «Художники мира!» (1919) и «песни звукописи» в XV плоскости сверхповести «Зангези» (1922).

«Москва! Москва!..»*

Впервые: Литературное обозрение. 1988. № 8. Печатается по рукописи (РГАЛИ). Написано в последних числах декабря 1908 г. или в январе 1909 г.

В письме матери 28 декабря 1908 г. из Москвы в Одессу он писал: «Сегодня осматривал Кремль. Завтра Третьяковская галерея и мн. др. <…> Я удивился, найдя в общем московском облике какое-то благородство и достоинство. Москва – первый город, который победил и завоевал меня». Ср. стихотворение «Вы помните о городе, обиженном в чуде…» (1909).

Ю церк. – слав. – ее

«Вы помните о городе, обиженном в чуде…»*

Впервые: Творения, 1914, с пометой: «Отрывок». Написано в начале 1909 г.

Ср. стихотворение «Москва! Москва!..».

Различные легенды о возникновении Москвы так или иначе связывают ее основание с кровавыми событиями. См. Повести о начале Москвы. М.-Л., 1964.

Чудь др. – рус. – общее название финских племен; одно из объяснений названия реки и города Москвы на языке коми – Коровий брод.

Кат – см. с. 468.

Кучка Степан Иванович – по одной из легенд, в середине XII в. убит суздальским князем Юрием Долгоруким, захватившим его земли и основавшим Москву. По воспоминаниям проф. В. Я. Анфимова, при психиатрическом обследовании у Хлебникова была отмечена «опосредованная ассоциация» к слову Москва: «„мстить“ (место казни Кучки)» (В. Хлебников в 1919 году // Труды 3-й Краснодарской клинической городской больницы. Вып. 1 Краснодар, 1935).

«Могилы вольности Каргебиль и Гуниб…»*

Впервые: сб. «Часы» 1. Пг., 1923. Подарено М. А. Кузмину с посвящением: «Вам», напечатанным в первой публикации в качестве заглавия. Датировано: 16 сентября 1909 г. В дневнике М. А. Кузмина (РГАЛИ) отмечены встречи с Хлебниковым. «10 сентября 1909. Был Ауслендер и Хлебников, последний ничего себе, хотя, конечно, несколько полоумный. <…> Хлебников невероятная размазня. <…> 12 сентября 1909. Пришел Хлебников, увел его к себе. Он читал стихи; говорят, что я ему покровительствую, но в его вещах есть что-то яркое и небывалое. <…> 14 сентября 1909. У нас был Хлебников. <…> 11 сентября. Пришли Модест <Гофман> и Хлебников. Модеста цукали, второго оставили мне, как protege. <…> 20 сентября 1909. Приехал Хлебников ко мне, но Вяч. Иванов взял его к себе, приплелся и я туда. Читал свои вещи гениально-сумасшедшие». – Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С. 156–165. Ср. письма Хлебникова к родным сентября 1909 г.

В стихотворении отразились впечатления Хлебникова от Северного Кавказа, где он был во второй половине августа – начале сентября 1909 г. Ср. стихотворения в прозе «Суровая прелесть гор…» (1909) и «Это было старое озеро…» (1911).

Каргёбиль (Гергебиль) и Гуниб – аулы в Дагестане; в Гунибе 29 августа 1859 г. сдался царским войскам имам Дагестана и Чечни Шамиль (1799–1871).

Гольцы – голые вершины, утесы.

«Записки Кушетки» (правильно: «Кушетка тети Сони»), «Нежный Иосиф», «Подвиги Александра» (правильно: «Подвиги Великого Александра») – прозаические произведения М. А. Кузмина.

Искандр – восточное произношение имени Александра Македонского (ср. поэму Низами «Искандер-наме», 1203).

«Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды…»*

Впервые: Записная книжка, 1925, строки 1–8. Полностью. День поэзии, 1975. В рукописи этому наброску начала автобиографической повести в стихах предшествуют запись: «Заседания общества изучения моей жизни» и вступление:

Судьи, вы изумленно остановились: кто я?

Покой смущен, не знает совесть.

Я предлагаю вашему вниманию повесть.

Чтоб вольные карать или оправдать, вы выбрали любое.

Речь в наброске идет о раннем детстве поэта, проведенном в Калмыцкой степи, где отец его служил попечителем Малодербетовского улуса.

Последняя строфа с небольшими изменениями вошла во вторую редакцию пьесы «Маркиза Дэзес» (1909, 1911) и в драматическую поэму «Любовь приходит страшным смерчем…» (1912).

«Я не знаю, Земля кружится или нет…»*

Впервые: Литературная газета. 1985. 13 ноября. В рукописи помечено: «№ 6».

«Город, где люди прячутся от безумия…»*

Впервые: Бурлюк, 1994. Печатается по рукописи (РЫБ), где имеются крайне неразборчивые наброски продолжения. Ср. сходные мотивы в пьесе «Чертик» (1909) и поэме «Гибель Атлантиды» (1913). Ряд мотивов стихотворения связан с романом В. Ф. Одоевского «Русские ночи» и книгой Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».

Заклятие смехом*

Впервые: Студия импрессионистов, 1910. Первую редакцию 1907–1908 гг. «Времири смеющиеся» (впервые: Творения, 1914, под ошибочным названием «Сопряжение корней») см. на с. 415. Позднейший вариант 1918 г. печатается впервые по рукописи (частное собрание), с. 417. Послано Д. П. Штеренбергу в Петроград из Нижнего Новгорода вместе со сб. «Без муз» с надписью на обложке: «Давиду Штеренбергу – человеку и художнику – Велимир Хлебников – нежнейше».

Об обстоятельствах публикации стихотворения вспоминал Д. Д. Бурлюк, рассказывая, как в феврале 1910 г. в Петербурге он решил перевезти Хлебникова из Волковой деревни, где тот жил, к себе на Каменноостровский проспект: «Был чемоданчик и мешок, который Витя вытащил из-под кровати: наволочка, набитая скомканными бумажками, обрывками тетрадей, листками бумаги или просто углами листов. „Рукописи…“ – пробормотал Витя. Когда совсем уже уходили, я увидел у двери бумажку на полу и поднял ее, на ней начисто было переписано: „О, засмейтесь, смехачи…“ <…> Позже, в полной общей тетрадке рукописей Велимира Владимировича Хлебникова, я нашел „черновик“ этого ударного, исторического по значимости стихотворения. Черновик мной целиком был напечатан в „Творениях“. <…> Подобранная же мной рукопись беловая „Смехачи“ была оттиснута в „Студии импрессионистов“ <…> „Смехачи“ были последние, что всунули уже в готовый набор» (Бурлюк, 1994. С. 53).

Хлебников в литературной автобиографии «Свояси» (1919) относил «Заклятие смехом» к важнейшим своим малым произведениям, вместе с «Кузнечиком» и «Бобэоби пелись губы…», неоднократно упоминал в анкетах и автобиографических заметках, воззваниях, художественной прозе, например, в «Это было старое озеро…» (1911), в повести «Ка» (1915) и, особенно интересно, в записках «Три Веры», относящихся к осени 1915 г. «Семилетний мальчик, сыненок знакомых, читал „О, рассмейтесь смехачи…“ Мы с ним беседовали и чувствовали себя заговорщиками среди взрослых».

В письме В. В. Каменскому 8 августа 1909 г. из Святошино, под Киевом, в Пермь среди своих «красок и открытий» он называл «право пользования вновь созданными словами» и «писание словами одного корня». Отсюда следовало одно из основных положений будетлянства: «Отныне произведение могло состоять из одного слова, и лишь умелым изменением его достигалась полнота и выразительность художественного образа» (Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое. СПб., 1913). В десятые годы «Заклятие смехом» стало самым известным произведением Хлебникова, причем в общественно-литературной полемике «смехачи» получили обратимый смысл, с одной стороны, это сами будетляне, с другой – их противники, осмеивавшие новое искусство. Как писал К.Чуковский в статье «Эго-футуристы и кубо-футуристы», «смехачи, действительно, смеялись, но, помню, я читал и хвалил. И ведь действительно прелесть. Как щедра и чарующе сладостна наша славянская речь! <…> ведь это революция, хартия вольности, ведь за одну эту строку, за единственную, я бы автору сейчас поставил памятник и на памятнике приказал бы начертать: Виктору Хлебникову. Первому освободителю стиха» (Альм. «Шиповник». Кн. 22. СПб, 1914. С. 127).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

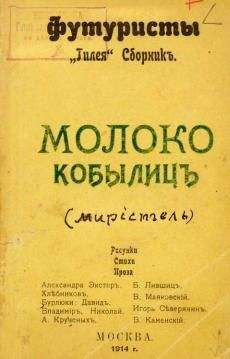

Похожие книги на "Том 1. Стихотворения 1904-1916"

Книги похожие на "Том 1. Стихотворения 1904-1916" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Велимир Хлебников - Том 1. Стихотворения 1904-1916"

Отзывы читателей о книге "Том 1. Стихотворения 1904-1916", комментарии и мнения людей о произведении.