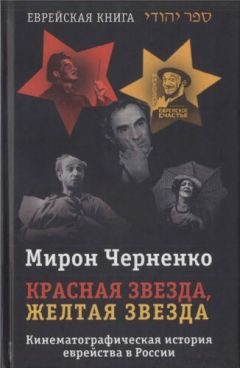

Мирон Черненко - Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Описание и краткое содержание "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999." читать бесплатно онлайн.

Еврейский характер, еврейская судьба на экране российского, советского и снова российского кино.

Вот о чем книга Мирона Черненко, первое и единственное до сего дня основательное исследование этой темы в отечественном кинематографе. Автор привлек огромный фактический материал — более пятисот игровых и документальных фильмов, снятых за восемьдесят лет, с 1919 по 1999 год.

Мирон Черненко (1931–2004) — один из самых авторитетных исследователей кинематографа в нашей стране.

Окончил Харьковский юридический институт и сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Заведовал отделом европейского кино НИИ киноискусства. До последних дней жизни был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, неоднократно удостаивался отечественных и зарубежных премий по кинокритике.

При этом нельзя не отметить, что всего за пару лет факт эмиграции перестает быть событием в глазах окружающих, в глазах общества: кто захотел — тот уехал, кто остался — тот остался. Иначе говоря, право выбора становится банальностью, рутиной. Достаточно вспомнить в этом плане одного из персонажей картины Эльдара Рязанова с неслучайным названием «Небеса обетованные» скрипача Соломона (Роман Карцев), все семейство которого отправилось в Израиль, а сам он, неведомо по какой причине, оказался среди свободных обитателей городской свалки. Добавлю, правда, что и сам Соломон, равно как и все остальные, отправляется в финале подальше от грешной земли, на не названные по географическому своему имени Небеса обетованные. Не названные тоже не случайно, ибо всеобщий порыв к отъезду, приобретший в те поры характер почти эпидемический и, во всяком случае, повально иррациональный, практически не был вызван мгновенно распространившейся подобно взрыву этнической идентификацией, а тем более неожиданным всплеском сионизма. Советскому еврейству было все равно, куда ехать — в Эрец Исраэль, в «голдене медине», то есть в Америку, или даже в Германию. Важно было уехать отсюда, а куда — решим по дороге, тем более что можно было зацепиться, хотя и не без трудностей, за Австрию или Италию.

В этом смысле было бы любопытно поставить рядом целый блок фильмов, достаточно отдаленных друг от друга, но вышедших на экраны почти одновременно и рассматривавших проблематику алии с самых разных сторон, в самых разных аспектах.

И начать здесь следует с самой субъективной из этих картин, с лирического монолога одного из ведущих в прошлом советских режиссеров Моисея Калика «И возвращается ветер». Но прежде — еще одно лирическое отступление…

…Калик этого не помнит. Мы почти не были знакомы — так, обменивались кивками при встрече. Не уверен, что он знал, как меня зовут и кто я — встречались в Доме кино, и все тут. Встретились и на этот раз на премьере «Преступления и наказания» Льва Кулиджанова. Калик сидел прямо передо мной, и мы почему-то стали переговариваться: уж больно далек был фильм от романа, и выдержать это не было сил, пока не начались эпизоды со Смоктуновским, тоже, скажем прямо, игравшим не Порфирия Петровича, но, скорее, генерала советской госбезопасности, за которым стоит вся мощь великой державы и который поэтому может позволить себе изысканно и даже дружелюбно играть в кошки-мышки с мелким убивцем, попавшим ему в мягкие лапы. Сыграно это было действительно гениально, и я нагнулся почему-то вперед, чтобы поделиться этим с малознакомым Каликом, а вовсе не с тем, кто сидел рядом… Но услышал фразу, обращенную в никуда, а может, к соседу сбоку: все, надо ехать… Через какое-то время я узнал, что Калик уехал в Израиль.

С тех пор почти тридцать лет я не мог забыть эту тихую решимость, на первый взгляд не имевшую никакой связи с ситуацией, в которой она прозвучала. И только много позже понял, что Калик имел в виду, когда вышел на экраны его фильм-монолог, фильм-автобиография, фильм-мемуар. Кстати сказать, он так и называется — «И возвращается ветер… (мемуары)» и содержит в своем прихотливом сюжете практически все мотивы киноиудаики начала девяностых годов. Ибо в жизни Калика волей еврейской судьбы сфокусировалось почти все, что довелось пережить его единоверцам и единоплеменникам под пятой «красного фараона», в той безвоздушности великой державы, которую он еще раз почувствовал на премьере кулиджановской ленты. Все, что он пытался всю свою советскую жизнь выразить в немногих картинах, которые ему удалось снять (об этом см. предыдущую главу). И потому здесь, на экране, где Калик собрал всех, кажется, с кем когда-либо работал, дружил, просто пересекался, в странной гармонии возникают, переплетаются, сливаются воедино и расходятся в разные стороны фрагменты из его фильмов и эпизоды его биографии, которые, как оказалось сейчас, рассказывали только о нем самом, как бы ни были далеки персонажи этих картин от конкретных фактов его собственной жизни. Детство, семья, эвакуация, ВГИК, лагерь, снова ВГИК, «оттепель», эмиграция, Израиль… Энциклопедия еврейской жизни, сфокусированная в судьбе режиссера… Энциклопедия мотивов, побуждавших сотни тысяч советских евреев рваться на Запад, в Израиль ли, в Америку ли, куда угодно…

Впрочем, началось это много-много раньше, еще в девятнадцатом столетии, после страшных погромов восьмидесятых годов, продолжившихся погромами первых лет столетия двадцатого. Об этом мы уже видели фильм Астрахана. Однако почти одновременно с «Изыди!» зритель мог увидеть и фильм, как бы продолжающий историю Мотла Рабиновича, как бы рассматривающий один из самых оптимистических вариантов его последующей судьбы. Я имею в виду картину «Мы едем в Америку» (режиссер Е. Грибов, 1992). Еще один Шолом- Алейхем, на этот раз «Мальчик Мотл». Экранизация удивительной актуальности: начало большой алии, слухи о погромах, за которыми явно просматривается руководящая и направляющая рука КГБ, общество «Память» как генетическая память, да простится мне эта тавтология, о Союзе Михаила Архангела и Союзе русского народа, народный антисемитизм, который теснит на обочину общественной жизни антисемитизм государственный. При этом — никаких прямых аллюзий, никаких кукишей в кармане — чистый Шолом-Алейхем, реконструкция штетла, быт, обычаи, обряды, иллюзии, надежды, мифы. Судя по всему, первая такая реконструкция на российском экране — Советского Союза больше нет, так что действие фильма начинается как бы за нынешней западной границей.

Одного этого было бы достаточно, чтобы скромная картина Грибова (кстати, и кто он такой, и что с ним произошло потом, остается загадкой, так что мне порой кажется, что на самом деле это псевдоним, за которым укрылся более известный режиссер) оказалась первым портретом обыденной жизни штетла за несколько советских десятилетий. А к тому же лишенным и тени мелодраматизма и сентиментальности, ибо увиденным одиннадцатилетним Мотлом как естественная среда обитания, как экзистенциальная данность (да простит мне мальчик Мотл это слово, которого он, наверно, так и не услышал до конца своих американских дней), как нечто само собой разумеющееся. И — я сказал бы больше — как простое, ежедневное счастье его еврейского бытия на еврейской земле, где живет его еврейская мишпуха, его еврейская мама и еврейский папа, где каждый Божий день происходит то, что должно и может произойти, где все нормально и привычно, несмотря на неугасающие разговоры о «шифскарте», о багаже, о далекой Америке как Земле обетованной, куда едут все, и скоро поедем мы тоже.

Не случайно, по-видимому, отечественный кинематограф, так возлюбивший Шолом-Алейхема, ни разу не обращался к «Мальчику Мотлу» — уж больно не соответствовало описание еврейского бытия в черте оседлости привычным идеологическим стереотипам об извечном трагизме этого бытия. Евреи у себя дома — это было неинтересно ни для большевиков, ни для сионистов, в крайнем случае — для бундовцев, но они в истории России так и не успели сыграть приличествующую им роль, а через три десятилетия и вовсе исчезли с исторической сцены, вместе с миллионами еврейских насельников стран Балтии, Белоруссии, Польши, Украины. Ибо мальчик Мотл разглядывает это бытие не снаружи, а изнутри, принимая во всем этом самое обычное участие, как и все евреи, готовящиеся к отъезду и занимающиеся мельчайшими, повседневными, но тем не менее жизненно необходимыми делами: женить старшего брата, чтобы там, в Америке, он не спутался с гойкой, помочь деньгами соседскому сироте, дать взятку лекарю за справку о состоянии здоровья — чахоточных и трахомных в Америку не впустят, уберечься от исправника… Иными словами — жить здесь и сейчас, несмотря на то что завтра придется жить там…

И если с Америкой по причине ее традиционной привлекательности было все ясно и понятно, то «Земля обетованная», названная наконец по имени — «государство Израиль», «Эрец Исраэль», «историческая родина», — требовала еще кинематографического открытия и освоения (и документального, и игрового), разумеется не в привычном для советского экрана «антисионистском» варианте, типа названных в предыдущей главе ураловских агиток или снятой в самом начале в Ташкенте документальной ленты Д. Салимова и С. Нимира «Тысяча и один день» (1990), посвященной судьбе палестинских арабов под расистской пятой израильских агрессоров.

Здесь и восторженный панегирик кибуцам «Рай и три процента» (режиссер Г. Чертов, 1990), в которых авторы видят, по сути, колхозы «с человеческим лицом». Здесь и картина А. Буримского «Неизвестный Израиль», снятая по всем канонам советского научно-популярного кино, но пронизанная отнюдь не советским восторгом по поводу открытия Земли обетованной.

На этом документальное открытие Израиля, в сущности, завершилось. Не стало оно чрезмерно подробным и в игровом кино. Судя по всему, первой советской художественной картиной, действие которой разворачивается в Израиле, была комедия Георгия Данелия «Паспорт» (1990), родившаяся, скорее всего, из крохотного эпизода в фильме «Мимино», происходившего в некоем иноземном аэропорту, откуда герой картины случайно дозвонился до Тель-Авива вместо Телави и услышал отчетливо грузинский говор неизвестного ему эмигранта. Здесь, в «Паспорте», этот аудиодиалог грузинского еврея с советским грузином подробно визуализирован, расписан на голоса, тщательно оркестрован.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Книги похожие на "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мирон Черненко - Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Отзывы читателей о книге "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999.", комментарии и мнения людей о произведении.