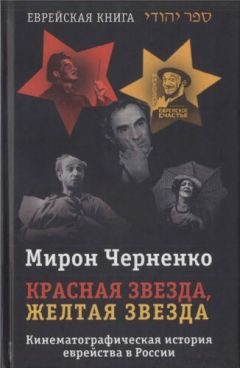

Мирон Черненко - Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Описание и краткое содержание "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999." читать бесплатно онлайн.

Еврейский характер, еврейская судьба на экране российского, советского и снова российского кино.

Вот о чем книга Мирона Черненко, первое и единственное до сего дня основательное исследование этой темы в отечественном кинематографе. Автор привлек огромный фактический материал — более пятисот игровых и документальных фильмов, снятых за восемьдесят лет, с 1919 по 1999 год.

Мирон Черненко (1931–2004) — один из самых авторитетных исследователей кинематографа в нашей стране.

Окончил Харьковский юридический институт и сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Заведовал отделом европейского кино НИИ киноискусства. До последних дней жизни был президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, неоднократно удостаивался отечественных и зарубежных премий по кинокритике.

Что же касается отношения самого Бабеля к картине — «картина очень плохая» — и к последующей работе в кино, то очень скоро, буквально в том же году, ему придется убедиться, что неудачи его сотрудничества с кинематографом носили отнюдь не технический характер. Доказательство тому — в том же самом январе 1927 года выходит экранизация «Блуждающих звезд» Шолом-Алейхема по сценарию Бабеля, осуществленная одним из соратников Грановского по «Еврейскому счастью», Григорием Гричером-Чериковером. Фильм этот, как и многие другие ленты предвоенных лет, не сохранился, и судить о нем можно лишь по воспоминаниям современников, однако даже самый первый взгляд на титры картины, на состав ее участников позволяет предположить, что художественные ее достоинства были на несколько порядков ниже, чем в «Бене Крике» зато «достоинства» идеологические были на несколько порядков выше. Впрочем, процитируем самого Бабеля: «Единственно чувство ответственности помогло мне преодолеть неприятные ощущения, непрестанно возникавшие во время работы над чужим и неблагодарным материалом. Роман Шолом-Алейхема оказался произведением, насквозь пропитанным мещанскими мотивами и не таящим в себе к тому же никаких намеков на кинематографическое зрелище. Потребовалось два месяца для того, чтобы забыть прочитанный материал. В течение следующих трех месяцев мне пришлось много раз менять заданную схему и разработку ее, заграничная натура, ставившаяся прежде как обязательное условие, стала потом обузой, от которой нельзя было освободиться…» [16].

Я позволил себе привести эту длинную цитату, ибо в ней, как в пресловутой капле воды, отразился весь аромат и жаргон эпохи, ее отношение к реальности и отражению этой реальности в искусстве. Спору нет, как раз в данном случае, когда от романа Шолом-Алейхема остались, как говорится, рожки да ножки, можно было сказать — и Бог с ним, не жалко. Однако речь здесь шла не столько о самом писателе и его романе, сколько о методологии изображения еврейской темы на экране, о кинематографическом бытии еврейства в советской России, да простится мне эта непроизвольная патетика. Ибо, как говорилось выше, кончалась одна советская эпоха, кончался нэп, за порогом уже стояло нечто неведомое и куда более страшное, чем первое десятилетие после октябрьского переворота. Не случайно по личному указанию Сталина из уже подготовленного к премьере эйзенштейновского «Октября» были вырезаны кадры с Троцким, и Бабель, один из самых зорких и внимательных чувствилищ этой эпохи, ощущал будущее острее и точнее многих иных.

Впрочем, вернемся к «Блуждающим звездам», сценарий которых, кстати говоря, опубликован в цитировавшихся выше «Сочинениях» Бабеля, и с вивисекцией, произведенной над безответным классиком, не без удовольствия может ознакомиться каждый желающий, тем более что в главном, в стройности, лаконичности сюжета, стремительности смены событий, накале страстей, одним словом, всей драматургии классической мелодрамы, которую Бабель высокопрофессионально «вылущил» из шолом-алейхемовского многословия, сценарий действительно много выше оригинала. Если не считать того, что, в полемическом отличии от романа, в фильме, задуманном как очередной кинематографический рассказ о «бесправном положении евреев в царской России», как раз бесправности этой оказалось не так уж много — куда больше было непременного для советского кино тех лет изображения эксплуатации человека человеком и «сладкой жизни» буржуазных плутократов на «гнилом» Западе, а с другой стороны, революционной деятельности московских социал-демократов в лице не то студента, не то пролетария по фамилии Баулин (в разных источниках он фигурирует по-разному), с которым судьба сводит героев картины то в России, то в Германии, где все они по разным причинам оказываются, чтобы потом, в лице лучших своих представителей, вернуться в Россию, уйти в нелегалы, делать революцию.

Замечу, что я пользуюсь только текстом сценария, предполагая, что во время съемок в него могли быть внесены существенные изменения — в частности, не очень понятно, откуда взялся хеппи-энд, о котором писал один из критиков двадцатых годов? Весьма вероятно, что он возник уже на съемочной площадке, ибо самоубийство одной из «блуждающих звезд», скрипача-виртуоза Левы Ратковича, он же Лео Рогдай, как-то не слишком похоже на счастливый конец. Возможны и другие несовпадения и неточности, за которые нести ответственность достаточно затруднительно. Относится это в равной степени и к другим несохранившимся фильмам.

Из того, что было потеряно с фильмом, мне больше всего жаль двух эпизодов, обозначенных в сценарии с бабелевской смачностью и трагической иронией — быт галицийского местечка, где начинается действие картины, и грустная пародия на представление на сцене бродячего еврейского театра «Короля Лира», написанного автором, поименованным как Яков Шекспир из Лондона.

Дело, разумеется, не в концепции. И можно согласиться с неведомым рецензентом журнала «Советское кино», писавшим: «Установка картины — на средний коммерческий стандарт, граничащий со штампом. Вместо корявой остроты — приглаженная красивость. Упор на так называемые «фотогеничные» кадры. И едва ли не самое характерное — счастливый конец, которого нет в сценарии Бабеля. Своей цели режиссер достиг — вышла неплохая средняя коммерческая картина. Она будет идти, будет собирать зрителя, но Шолом-Алейхема и Бабеля в ней нет или почти нет» [17]. Что и требовалось в данном случае — и во многих других — доказать.

Подтверждением тому — следующая экранизация Шолом-Алейхема, тоже не сохранившаяся, фильм «Мабул», он же «Кровавый поток», ибо именно так назывался литературный первоисточник, сочинение, явно и недвусмысленно историко-революционное, повествующее «об участии еврейской молодежи, детей рабочих и бедняков в революционной борьбе 1905 года, о классовой солидарности русских и еврейских трудящихся» [18].

Сведения о фильме поразительно противоречивы, и ограничься они лишь опасливой этой аннотацией, мы так и не узнали бы о некоей кинематографической альтернативе, о трагической судьбе замысла, рожденного в коллективе театра «Габима» перед самым его отъездом из Москвы, где уже не было и не могло быть спокойного житья для театра, игравшего на иврите, а не на милостиво разрешенном еще идише. По множеству причин, в том числе, как утверждают историки кино, и по причине профессиональной неопытности постановщика, огромный отснятый материал не был смонтирован, и в конце 1926 года режиссер фильма Евгений Иванов-Барков пишет либретто фильма «Против воли отцов», «где главные герои — двое местечковых богачей: Давид Мендель, крещеный еврей Розенфельд и их дети — эсерка Эсфирь и сионист Борис Розенфельд. Основные элементы картины идентичны сюжету фильма «Мабул» (покушение на губернатора, казнь революционера, еврейский погром). В финале Борис переходит на революционные интернационалистические позиции. В фильм вошла также большая сцена празднования пасхальной субботы, категорически выброшенная из фильма «Мабул» по настоянию ГРК» [19].

Казалось бы, после всех этих переделок (даже основные герои картины носят другие имена и фамилии, чтобы их — не дай Бог — не спутали с персонажами «Мабула») картине, именовавшейся теперь «Против воли отцов» и сокращенной едва ли не вдвое, предстояла вполне счастливая судьба, поскольку ничем на первый взгляд, а также на любой последующий, она не отличалась от аналогичных сочинений, ставших в ту пору хлебом насущным отечественного экрана… Ан нет — Главрепертком РСФСР, куда фильм был представлен 11 июня 1927 г. (протокол № 1972), определяет: «Учитывая, что фильма является второй неудачной редакцией разрешенного фильма «Мабул», что она изображает эсерство, его работу, подполье, одетое в ореол мученичества (казнь, тюрьма), что революционеры даны лишь из среды буржуазии и без показа рабочих-евреев-революционеров, что сионизм разоблачается неубедительно <…>, что показ еврейства дан таким, что не может производить здорового впечатления на зрителя (жестикуляция: «ты уже поедешь!», трусость еврея, блеск глаза еврея при виде денег, провокатор-еврей, еврейская пасха, погром дан неприятно [! — М. У.]) и что фильма сбивается на мармеладный конец — демонстрирование фильмы запретить» [20]. В заключении этом немало странностей, которые стоит попытаться прояснить не только ради понимания судьбы данной конкретной картины, но много шире — ради осознания одного из множественных и, как могло показаться тогда, не слишком связанных друг с другом симптомов происходившей в ту пору радикальной смены советской политической и идеологической парадигмы вообще.

Начать с того, что одна рука здесь явно не ведает, что делает другая: с одной стороны, «Мабул» на экраны не вышел, с другой — был разрешен, а если добавить к этому и сторону третью — высокую оценку картины тогдашним наркомом просвещения Луначарским, в своем письме в тот же Главрепертком от 3 сентября 1927 г. отметившим «исторические и бытовые достоинства этой поучительной картины» [21], то становится уже совершенно непонятно — кто, что, за что и почему, и мы получаем свидетельство откровенной неуверенности тогдашней кинематографической цензуры в том, что надлежит делать с фильмом именно в этой, неопределенной политической ситуации, когда лицом к лицу в последнем легальном противоборстве сошлись две противоположные концепции дальнейшей судьбы Советского Союза — троцкизм и сталинизм.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Книги похожие на "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мирон Черненко - Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999."

Отзывы читателей о книге "Красная звезда, желтая звезда. Кинематографическая история еврейства в России 1919-1999.", комментарии и мнения людей о произведении.