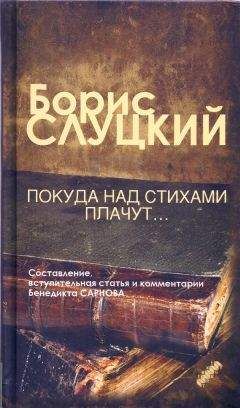

Борис Слуцкий - Покуда над стихами плачут...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

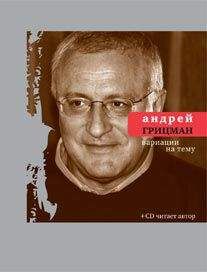

Описание книги "Покуда над стихами плачут..."

Описание и краткое содержание "Покуда над стихами плачут..." читать бесплатно онлайн.

Покуда над стихами плачут: стихотворения и очерки / Борис Слуцкий; сост., вступ. ст., коммент. Б. Сарнова. — Москва: Текст, 2013. — 382[2]с.

В эту книгу вошли стихотворения и очерки Бориса Слуцкого (1919–1986) — одного из крупнейших русских поэтов второй половины XX века, — собранные известным критиком и литературоведом Бенедиктом Сарновым, который был связан со Слуцким личными отношениями. Война, послевоенные годы, сталинская эпоха, времена после смерти Сталина — вот историческая перспектива, в которую вписана поэзия Бориса Слуцкого с ее особой, нарочито немузыкальной музыкой, с ее шероховатостями, щемящими диссонансами. Эта поэзия не похожа ни на какую другую. Ей сродни очерки Слуцкого, в которых он рассказывает о себе и своих современниках — Эренбурге, Твардовском, Крученых, Асееве, Сельвинском, Инбер, Заболоцком…

Стихи Слуцкого подвергались серьезным цензурным искажениям — как со стороны редакторов, так и со стороны самого поэта. В этой книге предпринята попытка восстановить их первоначальный авторский вариант.

Иваны — всеобщее самоназвание наших солдат (да и офицеров) в военные годы. Откуда оно пошло? От немецкого ли «Рус — Иван» или просто потому, что имя традиционно связывалось с простым народом?

Другие самоназвания: славяне (связано с одной из главных тем нашей пропаганды), елдаши (от тюркского «товарищ») — так иногда обращались к офицерам, а может быть, и друг к другу солдаты среднеазиатского происхождения.

В словах «Иваны» и «славяне» гордости было больше, чем иронии…

Н. Н. Асеев и вожди

О Демьяне Бедном Асеев говорил не без почтения:

— Жил в Кремле. Хотел — ходил к Ленину, хотел — ходил к Сталину. Узнавал все из первых рук.

После этого он риторически воскликнул:

— А Сурков что?

У Николая Николаевича был интерес к вождям, но опасливый, риторический. Впрочем, было у него несколько автобиографических сказаний.

В 1941 году праздновали столетний юбилей Лермонтова. Председателем юбилейного комитета был К. Е. Ворошилов[80], заместителями — Асеев и О. Ю. Шмидт[81]. Оба они тогда были в фаворе, в случае: Николай Николаевич даже временно исполнял что-то вроде должности первого поэта земли русской — в промежутке между Маяковским и Твардовским.

Комитет собрался на пленарное заседание, и Климент Ефремович — в прекрасном расположении духа — предложил программу чествования:

— Соберемся в Большом театре, будет доклад, а потом послушаем оперу «Демон» на сюжет Лермонтова.

В Асееве нечто взыграло, и он сказал:

— Лермонтов был известен не тем, что пел и танцевал. Поэтому соберемся лучше в Театре имени Моссовета, послушаем доклад, а потом посмотрим пьесу самого Лермонтова «Маскарад».

Ворошилов огорчился и обиделся, однако план Асеева был куда резоннее, и члены комитета решительно его поддержали.

Прощаясь после заседания, Климент Ефремович сказал Асееву:

— Все-таки не любите вы нас, Николай Николаевич.

— Я? Кого? Вас?

— Вождей.

Не помню, как открестился Николай Николаевич от этого обвинения, но историю рассказывал неоднократно и с удовольствием.

Перед самой войной был прием писателей у Сталина, и Асеева так ласкали, что, когда Иосиф Виссарионович жестоко обрушился на Авдеенко, виновного в излишнем восторге перед витринами западноукраинских магазинов, которым недавно подали руку помощи, тот взмолился:

— Да заступитесь хоть вы за меня, Николай Николаевич!

Обласканный и ублаготворенный Асеев попытался содеять родной словесности малую пользу, объяснив Сталину, что Ванда Василевская пишет плохо и поднимать ее не следует[82]. На что ему было отвечено, чтоб не лез не в свои дела.

Началась война, и Асеев эвакуировался в маленький, тесный и голодный Чистополь.

— Вот там я и понял, что такое настоящая жизнь, за хлебом по карточкам весь город выстраивался в 4 утра, и зимой тоже. Пишут номера на спине мелом, у кого мел осыплется, того в очередь не пустят.

— Так кой же годок вам тогда шел, Николай Николаевич?

— 51-й миновал.

— А раньше не понимали, что такое настоящая жизнь?

— Недопонимал.

В Чистополе он написал поэму «Городок на Каме» со строками (цитирую по памяти):

Вот народ, что работает ловко и ладно,

А живет хладно и гладно.

И еще:

Вот он мечется, мочится, мучится.

Добрые люди послушали и стукнули куда следует. Асеев предстал перед чьими-то светлейшими очами.

Докладывал и вообще командовал А. С. Щербаков[83], еще недавно друг-приятель по Оргкомитету Союза писателей, а сейчас генерал, тучный, сырой, тяжело ступающий, с большими правами насчет продления или непродления жизни и смерти.

Щербаков топал по залу заседания и орал:

— Зачем вы так написали?

— Так это же правда, Александр Сергеевич.

— Кому нужна ваша правда?

И Асеев, столь поздно узнавший, что такое настоящая жизнь, выпал из Комитета по Сталинским премиям, а также из других писательских обойм.

Еще раз, много позднее, он переведался с вождями[84]. Дело было в 1954, если не ошибаюсь, году, и писатели были вновь приглашены к руководству. Писателям дали выговориться. Асеев говорил о том, что крупноталантливых людей нельзя посылать на фронт, что вот послали Кульчицкого, а его убили.

Вообще говоря, в Асееве до смерти жил запал пацифиста двадцатых годов, ненависть ко всякой войне, кем бы и за что бы она ни велась. Мне он говорил:

— Я вам ваших военных стихов не прощу. <…>

Когда Асееву не дали Ленинской премии, заголосовали на Комитете, он позвонил мне и долго, открытым текстом ругал всех державцев и милостивцев. Очень ему хотелось премии, и деньги уже были распределены.

Я (Асееву):

— А ведь они не виноваты, Николай Николаевич. Они хотели, чтобы у вас была премия.

— Так в чем же дело?

— А посчитайте: Ермилова вы обложили в поэме, Грибачева — в статье[85], о МХАТе написали:

И красное знамя серенькой чайкой

На мхатовском занавесе заменено.

А ведь у МХАТа голоса три в Комитете. Так вот и набираются отрицательные голоса.

Асеев эту непремию, о которой раззвонили во всех газетах, так и не простил — ни Комитету, ни всему человечеству.

Крученых

Иногда я встречал у Асеева А. Е. Крученых. Странная и в своем роде единственная судьба у этого человека.

Весь российский авангард постоянно оглядывался на смысл, на содержание. Гневное восклицание Ходасевича «Нет, я умен, а не заумен!» — могли бы повторить и Хлебников, и Маяковский, и Цветаева. Все они были умны, очень умны. Все стремились к ясности выражения, а если не всегда ее достигали, то вспомните, какие галактики пытался осмыслить хотя бы Хлебников.

Крученых ни к чему не стремился. Изобретя слово «заумь» (оно, как и слово «бездарь», сначала произносилось с ударением на втором слоге), Крученых действовал за умом, не очень далеко от ума, но все же не на его территории.

Полтора десятилетия дадаизма и сюрреализма, труд полупоколения талантов Франции, Германии, Италии, Югославии был выполнен в России одним человеком. Современники наблюдали его усилия с любопытством, иногда — сочувственным, чаще — жестоким. Крученых был отвлекающей операцией нашего авангарда, экспериментом, заведомо обреченным на неудачу.

Ко времени нашего знакомства Крученых был на самом дне. Давным-давно выброшенный из печатной литературы в литографированные издания, давным-давно лишенный и литографии, он был забыт. Не знали даже, жив ли он.

Между тем он был жив и нуждался в одеянии и пропитании. Пусть самых приблизительных.

У Асеева его всегда угощали курой.

Помню некоторые из его разговоров.

— У нас, футуристов, у всех были двойные имена: Владимир Владимирович, Николай Николаевич, Давид Давидович (Бурлюк), Василий Васильевич (Каменский)[86].

— А вы?

— У меня тоже почти двойное. Я называл себя не Алексеем Елисеевичем, а Алексеем Алексеевичем. <… >

Когда Крученых стукнуло восемьдесят, была организована складчина (по пятерке) и обед в одной из комнат Союза писателей. Речи на обеде произносили, естественно, юбилейные. Внесший свою пятерку и немедленно напившийся Смеляков восстанавливал правду и поправлял ораторов:

— Значительный поэт Крученых? Нет, ничего себе.

— Крупный вклад в литературу? Нет, ничего особенного.

Рядом со мной сидел Кудинов, которому Литфонд поручил отдать Крученых 300 рублей вспомоществования. Угнетенный собственной интеллигентностью, он мучился и не знал, как это сделать, чтобы не обидеть юбиляра.

Я ему посоветовал отдать просто, без затей.

После одной из речей Кудинов вскочил и сказал:

— А это вам на костюм, от Литфонда.

— Сколько? — спросил Крученых деловито.

— Триста.

Крученых нетерпеливо утихомирил очередного оратора, пересчитал мелкие купюры, а потом снова стал слушать речь о своем большом вкладе в русскую поэзию.

Эренбург

Второй раз я увиделся с Эренбургом в 1949 году. Я начал писать стихи — после многолетнего перерыва. Когда написалась первая дюжина и когда я почувствовал, что они могут интересовать не меня одного, я набросал краткий списочек писателей, мнение которых меня интересовало. Эренбург возглавил этот список. Я позвонил ему; он меня вспомнил. Я пришел к нему на улицу Горького.

Тщательно осведомившись о моих жизненных и литературных делах, Эренбург как-то неловко усмехнулся, протянул мне лист бумаги и сказал:

— А теперь напишем десяток любимых поэтов.

Это была игра московских студентов, очень обычная. Писали десяток (редко дюжину) лучших поэтов мира, или России, или советских, или десяток лучших молодых. В последнем случае десятка иногда не набиралось.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Покуда над стихами плачут..."

Книги похожие на "Покуда над стихами плачут..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Слуцкий - Покуда над стихами плачут..."

Отзывы читателей о книге "Покуда над стихами плачут...", комментарии и мнения людей о произведении.