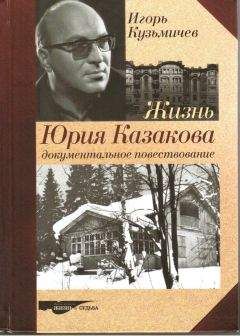

Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Описание и краткое содержание "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование" читать бесплатно онлайн.

Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.

25 сентября: «Вчера я прошел 21 км, дошел до тони Терецкой». Здесь подвернулась попутная дора и «глупо было не поехать на ней».

А 27 сентября, уже в Архангельске, Казаков записывал в дневнике: «Опять я в той же гостинице, что и месяц назад, но уж другим полно сердце – на юг, на юг – лениться, загорать, думать. Сегодня ходил за билетами, на почту и все спешил, волновался почему-то, разглядывая город, но уже не жадно, как тогда в 56 г., а мельком, рассеянно. Денег у меня осталось 70 руб., но все-таки кое-что покупал и не удержался, купил гравюры „Пушкинские места“. И, конечно, Петербург, Царское Село, и тотчас заныло, заболело сердце, снова вспомнил Л<енингра>д, прошлогоднюю жизнь и сумасшествие свое, любовь свою, веру во что-то, сладкую муку. Что со мной, что со мной? И что было тогда – будто и не жил совсем, а горел все время, таял, изнемогал от счастья. И теперь опять эти дали невские, эти перспективы проспектов, решетки каналов, Летнего сада, силуэты мостов – разве не будет у меня этого больше, не заплачу я, что ли, не стеснится сердце?»

26 сентября в письме Т. Жирмунской Казаков признался: «Поездка моя оказалась совсем не тем, что я воображал себе. Т. е. к ужасу своему я понял, что или я прав, а весь мир не прав, или я не прав, или я совсем не туда забрался. Если все писать так, как я чувствовал здесь, то это гроб, а по-другому писать, т. е. не то, а как надо, – тоже гроб. Я, м. б., покажу тебе дневник, я от скуки плел чего-то, ты увидишь, что я совсем зарыпался и того, что мне нужно бы, я не увидел, проглядел, что ли, а всякие ощущения – это все эфемерно и, м. б., неверно…» Тем не менее беломорский дневник 1958 года – документ красноречивый.

Казаков с юных лет отличался тем, что, исповедуясь перед собой, стремясь к душевному самоочищению, сурово взнуздывал себя в поисках жизненной цели. Недаром он так почитал Льва Толстого – не только за великие книги, но и за бесстрашие в попытках угадать тайну собственной судьбы. Вот и в дневнике 1958 года он продолжал, как мы могли убедиться, «думать о себе в настоящем смысле», повторяя раз за разом фразу: «Зачем я здесь?» Искренне сомневался в правильности своих рассуждений в «экстравагантном роде», старался не думать «слишком пышно, слишком романтично» и наставлял себя: «потом еще надо к этому вернуться и пересмотреть». За поддержкой он опять обращался к пришвинскому «Колобку», полагал, что Пришвин, – как уже говорилось, – «восходя на Голгофу (в духовном смысле)», имел перед собой «идеал, что ли, словом, сумму определенных философских и эстетических взглядов», себя же Казаков казнил за отсутствие таковых.

И все-таки он, по-моему, уже подбирался к истинной причине недовольства собой. Ведь процесс духовного становления неостановим, и поиски цели – уже сами по себе цель. Это не только творческие поиски, поиски себя в литературе, это поиски смысла человеческой жизни, «святой, неизъяснимой цели» (Лермонтов). Так что, как бы Казаков ни укорял себя, цель у него была, хотя и таилась пока как бы вне его сознания. Казаков ценой горьких самообличений прокладывал путь к собственной духовной Голгофе и приближался к постижению подспудных причин своего душевного беспокойства.

Одну из этих причин он в беломорском дневнике, как помним, определил так: «Мне скучно, бес!» Пушкинский же Мефистофель отвечал на это:

Что делать, Фауст?

Таков вам положен предел,

Его ж никто не преступает,

Вся тварь разумная скучает;

Иной от лени, тот от дел;

Кто верит, кто утратил веру;

Тот насладиться не успел,

Тот насладился через меру,

И всяк зевает, да живет –

И всех вас гроб, зевая ждет…

Зевай и ты.

И дальше Мефистофель объяснял, что скука – «отдохновение души», а «размышленье – скуки семя», что скука таит в себе греховные соблазны, а пресыщение достигнутым снова рождает скуку. «Ты с жизни взял возможну дань, // А был ли счастлив?» – спрашивает Мефистофель, и Фауст отвечает: «Не растравляй мне язвы тайной. // В глубоком знаньи жизни нет…»

Скука для мыслящего человека болезненно неизбывна – подобно поиску жизненной цели. В скуке проявляется еще и греховная, изначальная двойственность человеческой натуры, борение в человеке добра и зла, «небесного» и «земного». Мировая скука равноценна мировой скорби. Но она имеет и другие измерения, мотивированные исторически и индивидуально.

Следует согласиться с Л. Аннинским, когда он пишет (2008): «Слово, ключевое для психологического состояния, на которое откликается Казаков, – „скука“. Многозначное слово, куда более многозначное, чем была бы в этой ситуации „тоска“. „Скука“ – это и пустота зимнего деревенского неделания, и выматывающий беспросвет страдной работы, и бобылье одиночество, и озверелость многолюдья. „Скука“ связана не с той или иной ситуацией, а все с тем же общим строем бытия. С этим сырым воздухом. С солнцем, которое светит холодным, белым, плоским светом. С туманом. С пылью, которая поднимается от дорог, когда они высыхают…»

Тягостное ощущение скуки, навязчивое в беломорском дневнике 1958 года, продиктовано и одиночеством автора дневника, и диким пейзажем морского побережья, и летаргической атмосферой поморской жизни, какой она виделась Казакову. Рассуждая о том, что все, что он тут наблюдает, ему уже известно и заведомо не нужно, что к северному народу он ничего не испытывает, «кроме некоторого экзотического любопытства», Казаков, тем не менее, нечто весьма важное для своего контакта с поморами схватывал. В этот приезд на Белое море он многое понял иначе, глубже, чем в первый раз, отмерив своему знанию другую меру личного страдания, и понял не только то, что касалось Севера, – но всей России.

Да, путевой дневник 1958 года полон сомнений в истинной привязанности писателя к Северу, и тем знаменательней, что в дальнейшем Русский Север притягивал Казакова все сильнее и сильнее. Если перенести на карту его многоверстные маршруты, они протянутся по Кольскому полуострову и Карелии, по Мариинской системе и Северной Двине, вдоль побережья Ледовитого океана через Белое, Баренцево, Карское и море Лаптевых, заметными ориентирами в этих маршрутах станут Архангельск, Мурманск, Нарьян-Мар, Амдерма, Мезень, Соловки…

Зов Севера подтолкнул Казакова, закоренелого рассказчика, к новой и, как выяснилось, необходимой ему художественной форме – он принялся за «Северный дневник», которому суждено было занять в казаковской прозе особое место.

Глава 5

Тихие герои

Страницы «Северного дневника» накапливались постепенно, складываясь в самостоятельные очерки-главы. Между ними не обязательна прямая сюжетная связь; форма дневника, предполагающая последовательную авторскую исповедь, цементирует эти очерки в цельную книгу. Было бы опрометчиво рассматривать «Северный дневник» лишь как сборник очерков разных лет, объединенных тематически. Дневниковая функция в этом оригинальном произведении первостепенна, подчеркнуто лирическая интонация очевидна. «Северный дневник», помимо всего прочего, может служить и своеобразным подтверждением внутренней эволюции автора за более чем десятилетний срок.

В самом начале 1960-х годов, когда Казаков затеял «Северный дневник», лирическая проза претендовала едва ли не на ведущую роль в литературном процессе. Лирическая и путевая проза часто смыкались друг с другом, соседствовали с прочими жанрами, путевой очерк или путевая поэма решали сходные задачи, поскольку они являлись, как заметил И. Золотусский, «зримым ответом на жажду передвижений, перемещений, перемены мест, которая вспыхнула в начале десятилетия».

Нужно сказать, что жажда эта дала о себе знать еще раньше, уже в середине 1950-х годов, когда вдруг пронесся повсеместно свежий ветер общественного обновления, когда – за далью даль – стали раздвигаться привычные горизонты и сделались доступными и досягаемыми самые заброшенные, затерянные в глуши уголки.

Эта жажда тревожила и понуждала к активному действию тогдашних молодых писателей.

Казаков эту жажду объяснял так: «В ту пору начали возводиться стройки. Братская ГЭС, поднимали целину. Туда и поехали все мои друзья. Великие стройки были действительно веянием времени. И еще одна причина: тогда был в большом почете среди нас Хемингуэй, который, как известно, часто писал от первого лица: он и путешественник, и охотник, и рыбак, и корреспондент. „Географически“ богатая личность. И этот хемингуэевский настрой („зараза“ – слово грубое) дал тонус многим нашим писателям, находившимся под его влиянием, и вообще много хорошего. Страна-то у нас вон какая огромная: тут тебе и экзотика, и социалистическое строительство, – и все побежали: чем дальше, тем лучше. Вот и я побежал…»

Сверстники Казакова изъездили, исходили пешком всю страну. Странствия принесли им бесценный жизненный опыт, определили характер их героев и структуру их книг. Об этом хорошо говорила М. Ганина: «Сюжетов я никогда не придумывала, да и не искала, материал группируется вокруг «движения». Движения душевного состояния героя либо даже просто физического движения: многие из моих героев едут или идут, возможно, потому, что я сама все время езжу…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Книги похожие на "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Отзывы читателей о книге "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование", комментарии и мнения людей о произведении.