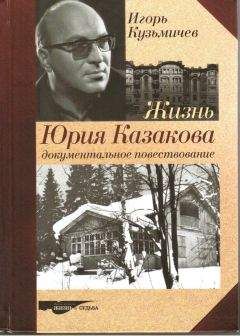

Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Описание и краткое содержание "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование" читать бесплатно онлайн.

Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.

Пока внятен этот звон, пока сердце Егора бьется с ним в лад – светла его печаль и не покинет его надежда. Вопреки внешней застылости, не затухает в Егоре искра таланта; талант не позволяет ему свыкнуться с прозябанием. Егор не понимает, просыпаясь ночами, кто окликает его – «будто звездный крик гудит по реке», – но он «смутно и знобко» чувствует, что какие-то бескрайние дали зовут его, и неясная тоска Егора оборачивается тоской «по работе, по настоящему труду – до смертной усталости, до счастья».

В драме бакенщика Егора видел Казаков не столько драму несостоявшегося певца, одаренного человека, не сумевшего подняться до вершин культуры, сколько драму талантливой души, теряющей себя, но не погибшей.

Эта нравственная проблема издавна волновала русскую литературу. Достоевский, например, в своих записных тетрадях рассуждал: «…как странно: мы, может быть, видим Шекспира. А он ездит в извозчиках, это, может быть, Рафаэль, а он в кузнецах, это актер, а он пашет землю. Неужели только маленькая верхушечка людей проявляется, а остальные гибнут (податное сословие для подготовки культурного слоя). Какой вековечный вопрос, и однако, он во что бы ни стало должен быть разрешен».

Со времен Достоевского в этом плане, наверное, мало что изменилось, но Казаков был обеспокоен не тем, что непроявленный талант – только почва «культурного слоя». Казакова занимало чудодейственное, воскрешающее влияние таланта на его обладателя, влияние и воздействие, бесценные сами по себе. Поэтому дело здесь не в том, что Егор не выбился в профессиональные певцы, в чем упрекали писателя присяжные критики, не в том, что Егор насмешливо и раздражительно отзывается о сцене («Все это трали-вали… театры там всякие…»), и тут он вполне сродни Василию Панкову из «Легкой жизни», презиравшему «вообще культуру». Суть дела в том, что талант, священный дар, даже «ни к чему и ни к кому не обращенный», не бессмыслен, – на что сетовал артист М. Романов в открытом письме Казакову в «Литературной газете» (1959), – талант сам по себе есть ярчайшее проявление «живой жизни». Талант в любых условиях и при любом стечении обстоятельств врачует душевные раны и сулит его обладателю, пусть краткие, минуты счастья.

Для Казакова изначальны две соизмеримые силы – творческое вдохновение и вдохновение любви. Они, как ничто другое, возвышают человека, позволяя ему очищать душу от всего мелочного, унизительного, порочного, – храня свое достоинство и вопреки всему достигая «торжества своего внутреннего мира». Эти две силы постоянно сопутствуют друг другу, и для того же Егора спасительно не только самозабвенное пение, а и та нежность, какая просыпается в нем к безропотной Аленке, когда он «жадно приникает, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать», когда он «слабеет от радости», «уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда».

Казаков как-то признавался, что в рассказе для него важнее всего «финальная черта». В заметке «Опыт, наблюдение, тон» (1968) он писал: «Мне кажется, самое главное в рассказе это начало и конец. Середину можно как-то продлить или сократить. Но правильно начать и кончить – это важнее и труднее всего. Между прочим, я обратил внимание, что почти все стихотворные строчки, которые мы помним, как правило, являются началом стихотворения или его концом – это строчки, являющиеся „ключом“ или подводящие итог стихотворения. Так же, мне кажется, и в рассказе: конец и начало – это самая важная вещь».

Вспомним финал рассказа «Трали-вали», его заключительный аккорд.

Егор и Аленка поют. «А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь:

– Егорушка, милый… Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой…

„А! Трали-вали…“ – хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо».

Такая вот деликатно откровенная финальная сцена. Такие минуты искупают собой и душевные терзания, и пьяное непотребство Егора, суля ему какую-то неясную надежду.

Когда же Егор тоскует об «иной жизни», когда ему хочется, бросив все, куда-нибудь уехать, он воображает дальнюю дорогу, плывущих на ночном пароходе пассажиров и думает о том, как прекрасна его родина, «эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни – каждая наособицу», как восхитительна весна «с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам», и как поэтична осень «с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в этом время уютом сторожки», – в этих лирических откровениях уже напрямую слышится авторский голос. Перевоплощаясь в своего непутевого героя, автор, приняв на себя его грехи, идет ему навстречу и, наделяя героя собственным мироощущением, будто поднимает его над уготованной ему судьбой.

И тут нельзя не согласиться с О. Салынским, заметившим (1987), что «все герои казаковского „романа“, в том числе противопоставленные лирическому страннику бродяги, отвечали каким-то глубинным свойствам натуры писателя. Она, эта натура, видимо, содержала в себе в качестве тенденций, возможностей многие ипостаси национального характера – и возвышенное духовное странничество, и бродяжничество, и вкус к оседлой, „коренной“ жизни».

Действительно, тенденции были разные. Л. Аннинский, скажем, высмотрел у Казакова свой вариант русского характера и этот вариант абсолютизировал: «Русский человек у Казакова, – писал он в 2008 году, – это сила, которая мучается и куражится от неприкаянности. Чугунная сила, самодовольная. Сама собой любуется, ищет, кому бы показаться, перед кем покрасоваться… Иногда орет человек, иногда поет. Иногда фальшиво поет, а иногда так, что дух захватывает. Зов в человеке, и „голоса“: кто-то окликнет его неведомо откуда – он встанет и пойдет… А кто сидит на месте – тот с ума сходит от этих „зовов“. Судьба русского человека, лейтмотивом идущая через рассказы Казакова: заскучал – запил – забуянил. С кем-то подрался, с кем-то расцеловался, на чьей-то груди плакал, потом хотел топиться, а утром, проснувшись, изодранный, избитый, с больной головой, не может ничего припомнить. Из недавнего, ближнего, реального – ничего не помнит, не знает и НЕ ХОЧЕТ знать. Хочется ему куда-нибудь подальше, и именно – не знать, куда».

Такова версия русского национального характера, извлеченная из казаковской прозы Л. Аннинским, но в ней налицо и другие тенденции. Иной раз появлялись у Казакова и совсем уж неожиданные герои, сочетавшие в себе, казалось бы, несоединимые черты. К примеру, в рассказе «Странник» (1956), которому предшествовала и вовсе любопытная история.

Студентом Литинститута отправился Казаков на практику в Ростов Великий. «Можно было поехать куда угодно, хоть на Камчатку, но я полагал, – объяснял писатель позже, – что мое дело изучить Россию…» В Ростове, в местной газете, Казакова спросили, к чему у него лежит душа, и он почему-то ответил – к фельетону. Тогда его направили в городской суд, потом в милицию, где предоставлялись на выбор: убийство, грабительство, поджог. «Но это же для фельетона не тема, – рассказывал Казаков. – И вот попалось мне такое дело: был арестован некто, под видом странника ходивший по городам и весям. Я, что называется, ознакомился с фактами: этот хмырь с бородой (а бородатые экземпляры тогда еще редко встречались в России) пришел в церковь, где, упав на пол, истово молился (во спасение России). Подошла к нему старушка и, узнав, что он странник божий, предоставила ему ночлег. Со старушки взять было нечего, но она сдавала угол каким-то молодоженам, чьи небогатые пожитки он и присвоил. Поймали его на базаре, где он, уже выпивши, торговал ворованным. Ну и биография у него оказалась! Сначала учился на художника, а потом обворовывал церкви, бродяжничал…»

Казаков написал об этом «хмыре с бородой» небольшой фельетон, который опубликовала районная газетка. Но когда вернулся в Москву, ему вдруг померещилось в фигуре странника «нечто большее, чем простой мелкий жулик», подумалось, что «какая-то неясная мысль» влекла того вдаль, – и писатель сел за рассказ.

Как навязчиво критики ни призывали Казакова, – коль скоро он касается не искорененных еще пороков, – бить насмерть «чудом уцелевшего пещерного человека», Казаков не торопился внимать подобным требованиям, и в данном случае путь от фельетона к психологическому рассказу весьма показателен.

Нужно было самому узнать в детстве ту надличную, «особенную страшность», какою поразила его, подростка, война, нужно было на себе испытать и голод, и семейный неуют, почувствовать себя изгоем в вынужденной разлуке с отцом, – чтобы в судьбе неприятного и неопрятного «хмыря», своего сверстника, уловить отражение их общей судьбы. Наконец, нужно было услыхать в себе душу странника, чтобы в той фельетонной ситуации найти зерно подлинной человеческой драмы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Книги похожие на "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Отзывы читателей о книге "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование", комментарии и мнения людей о произведении.