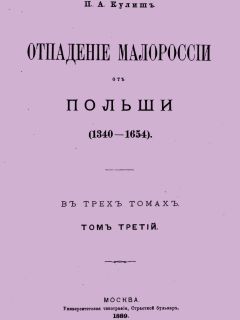

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3"

Описание и краткое содержание "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3" читать бесплатно онлайн.

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «украzнськоz національноz ідеологіz», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

После долгих совещаний, паны решили — вручить комиссарам креденс к Запорожскому войску и 24 пункта, о которых они должны будут трактовать. Комиссары отправились 16 сентября в Белую Церковь, под прикрытием двух полков и 500 драгун, с тем чтобы с ними остались только драгуны. То были: киевский воевода Адам Кисель, смоленский воевода Кароль Глебович, литовский стольник Викентий Гонсевский и брацлавшй подсудок Казимир Косаковский. Глядя на богатство, как на внушительную эмблему силы и власти, они взяли с собой скарбовые возы, не сообразив того, что в казаках и татарах эта выставка, вместо уважения к послам, возбудит жажду к поживе.

По отъезде комиссаров, паны тотчас увидели, с кем имеют дело. На панский лагер наскочили татары, в числе 1.000 коней, и «сделали не малую шкоду в челяди»: нахватали людей и лошадей. Пустились жолнеры в погоню, но настигли одного только хищника, который показал, что пришел Карач-бей с 4.000 татар, а другие отряды стягиваются, но хана и султан-калги не будет, и едва ли придет больше Орды. Между тем казаки выказывали крайнее ожесточение к панам, и кричали со всех сторон: «Чего ци бунтовники ляхи прийшли сюды? Вже ж король вернувсь. Се вже не ваша земля, а царська». Даже мужикам, остававшимся в тылу панского войска, казаки грозили, что будут истреблять и их самих, и их имущество, а Паволоч, разделившуюся на ся между хмельничанами и панщанами, намеревались «пустить с дымом к небу».

Комиссары не возвращались из казако-татарского омута, и не было никакой вести о них. На другой день панский подъезд не мог узнать о них ничего, а нашел только в поле воткнутый в землю шест с запиской на литовском языке. Комиссары просили Радивила поскорее прислать сильный конвой и спасать их от бунтующего хлопства.

Записка встревожила все войско. Паны горько раскаивались в своем доверии к варварам. Немедленно был отправлен к Белой Церкви полевой гетман со 130 хоругвями для обеспечения комиссаров. Никто не вышел к ним из города, и отправленные в город посланцы не вернулись, а между тем казаки подступили к Белой Церкви табором, и хоругви, проголодавшись, вернулись в великой тревоге. Был уже вопрос о том, чтобы двинуться вперед всем войском и биться за комиссаров на пропалую. Но сперва отправили письмо к Адаму Киселю, чтоб осведомиться, живы ли комиссары. В беспокойстве, в мучениях стыда и раскаянья прошли целые сутки. Но в полдень пробежал гонец с известием, что комиссары возвращаются, только татары насели на их конвой, и они просят помощи. Бросилось все войско к лошадям и оружию.

Навстречу комиссарам выскочило тысячи три коронных и литовских охотников, выступила в поле пехота и рейтария полками, а вместе с ними и множество челяди, которой при коронном войске насчитывали не менее 15.000, да при литовском было наверное 6.000.

Комиссаров благополучно встретили на пути; но скарбовые возы их разграбили уже татары и казаки, так что комиссары потеряли все свое имущество, и остались только с тем, что было на них (tylko jak chodzili, tak lyIi zostawieni). Автор походного дневника исчисляет потерю их, возбуждая сожаление в своем обществе и смех в нашем: «У пана воеводы смоленского» (пишет он) «и пана стольника литовского расхищено не меньше, как на 100.000 злотых деньгами и серебром, в том числе дорогой перстень и диамантовая запона с парою таких же петлиц; у пана киевского воеводы — серебро, коней и палатки на 18.000 злотых; у пана брацлавского подсудка — на 6.000 злотых [62]; и которому из черни не досталось какой-нибудь драгоценности, те рвали с рыдванов опоны на куски, и потрясая, хвалились, что это — ляцька здобыч. Мы приветствовали панов комиссаров с невыразимою радостью: ибо считали их уже погибшими (obzalowali, jako zgukione glowy)».

Только тогда признали в лагере безрассудством со стороны полевого гетмана, что он вернулся вчера с сотнею хоругвей, не дождавшись комиссаров. Комиссары отдавали справедливость Хмельницкому, что погибли бы в Белой Церкви, когда бы не он, не Выговский и не полковники Хмелецкий, Гладкий, Богун и Бромецкий. По их рассказу, Хмельницкий искренно желал мира вместе со всею старшиною; но дерзкая чернь раз пятнадцать пыталась брать их в замочке «приступом и изменою». Полковники рубили своевольных саблями, били обухами, а одного казака Богун обезглавил, когда тот, при виде съестных припасов для комиссаров, закричал: «Дак се мы складатимемо ляхам стацию»! Выговский, увидев смоленского воеводу и литовского стольника (у которых было больше других оказалости), сказал: «Не с ума ли вы сошли панове? приехали к мужикам в огонь! И мы, обороняя вас, погибнем». Но так усердно все «трактовали» комиссаров, что и спали вместе с ними, разгоняя бунтовщиков. «Разве по нашим трупам доберутся до вас», успокаивали они своих гостей, не в пример таким «совершеннейшим во всех отношениях людям», каких прославляют киевские профаны. Татары всего больше порывались на литовского стольника. Один из них пустил из лука стрелу в замковое окно, и едва не убил Киселя, а другой стрелой — литовского стольника.

Вот все, что нам известно из достоверных источников о пребывании комиссаров среди казако-татарской орды в Белой Церкви. Что касается самих переговоров, то в уцелевших письменах не упомянуто вовсе о трех важных пунктах, предложенных панами казакам, как победителями побежденным, и упомянутых только в дневнике Освецима: 1) чтобы Хмельницкий уплатил коронному войску жолд за несколько четвертей года; 2) чтобы казаков осталось в реестре только в 12.000, и 3) чтобы на место Хмельницкого был выбран гетманом кто-нибудь другой. Освецим пишет, что казаки в начале согласились было на уплату жолда и на 12.000 реестровиков, но Хмельницкий оставлен гетманом по-прежнему, и потом первые два условия отвергнуты...

В этом известии есть что-то недосказанное. Вероятно, Хмельницкий и Выговский с братией согласились на два первые условия только для того, чтобы комиссары не настаивали на выборе гетмана, а когда вопрос о гетманстве был решен в пользу Хмельницкого, тогда он — выражусь по-малорусски — из их же хворосту да им же загнув и карлючку; а загибая карлючку, он больше ничего не должен был делать, как довести под рукой до сведения черни о ляшеских требованиях, — и вот Освецим пишет: «Эти условия вызвали среди казаков большое волнение. Чернь вознегодовала на Хмельницкого: «Ты здобув соби славу и збагатився нашими головами, а тепер еднаесся з ляхами, выписуеш нас из лэестра, ляхам нас подаеш! Вони сядуть нам на шию, и т. п».

На все прочие пункты казаки согласились, но потом раздумали, и прислали к панам двух полковников, Москаленка и Гладкого, трактовать вновь о трех пунктах: 1) число реестровиков соглашались они уменьшить лишь до 20.000; 2) настаивали, чтобы панское войско в казацких полковых городах не квартировало; 3) не соглашались бить Орду и отдать панам татарских мурз.

Москаленко и Гладкий боялись в панском лагере за расхищение комиссарских возов, и спросили у сендомирского хорунжего: «Пане Чернецький! Чи нас не постинають за те, що панив комиссарив пожакували»? — «Мы не насилуем права народов», отвечал с благородной гордостью питомец иезуитов, не сознавая, что насилие над самым священным из народных прав, над свободой религиозной совести, вызвало Польшу на боевой суд с недополяченною Русью.

Через несколько часов казацкие уполномоченные получили такую декларацию: «Так как вы бить Орду не хотите, то отрекитесь от неё клятвенно, а мы сами покараем ее, без вашего вмешательства». После долгих переговоров, паны согласились на 15.000 реестровиков, а Потоцкий обещал охранить от жолнерских постоев полковые города: Канев, Чигирин, Корсунь, Переяслав и Черкасс. Что касается кривды комиссаров, то они объявили, что, ради благ мира, отдают ее Богу и отчизне, а так как перед их глазами Хмельницкий тотчас велел обезглавить 15 хищных казаков, то желали только, чтоб и других подвергли такой же каре.

«Достойно замечания» (сказано в походном дневнике), «что чернь сожалела о литовских панах, говоря: «Когда бы ляхи сами были комиссарами, то не вышли б отсюда; но эти хорошие паны (tak grzeczne panowie) не виновны перед нами: только это и спасло их от разнузданной сволочи (przed wynzdanym motiochern)»».

Дав знать казакам, что идет принять от них верноподданническую присягу, Потоцкий двинулся из-под Германовки 20 сентября. Оба войска, коронное и литовское, шли рядом, в боевом порядке. «Строй наших войск» (говорится в дневнике) «казался огромным: ибо и табор был окружен войском. Коронные возы шли в 74 ряда, а литовские в 40, по широкой равнине. Чело войска занимало по малой мере такую линию, как от Варшавы до Воли, а в длину возы тянулись на громадную подольскую милю, в большом порядке... Посмотрев на такое прекрасное войско, конное, оружное, панцирное, огромное, обстрелянное и хорошо обученное, как мы посматривали на него с высоких могил, надобно было заплакать вместе с Ксерксом, — не о том, что от этих людей ни одного не останется через несколько десятков лет, а о том, что столь огромное войско должно терзать собственные внутренности, и что оно не обращается против оттоманской силы, которой пришел бы конец ».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3"

Книги похожие на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3"

Отзывы читателей о книге "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3", комментарии и мнения людей о произведении.