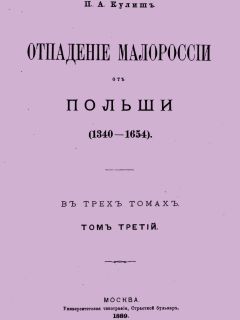

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3"

Описание и краткое содержание "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3" читать бесплатно онлайн.

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «украzнськоz національноz ідеологіz», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

Подвигавшаяся в арьергарде за Богуном конница, видя громадное толпище и слыша крик 200.000 голосов, естественно бросилась врассыпную, как это делали в опасных случаях татары.

Крик был так ужасен, движение было так непостижимо, что Лянцкоронский вообразил обратное наступление Орды, и полетел к своей переправе.

Богун, с казацкой старшиной, поскакал навстречу валящей к нему массы. Но в то время не было уже для казаков и черни ни гетмана, ни полковников: казацкая армия, созданная чародейским словом на ляхів! расточилась от чародейского слова зрада! Обезумевшая в ужасе панской кары толпа импровизировала себе новые гребли из собственных тел, растоптанных бегущими. Все тонуло, задыхалось и гибло хаотически.

К сожалению, панский Самовидец не присутствовал при казацкой катастрофе. Он вернулся под Берестечко только тогда, когда трагедия была сыграна, и окровавленная сцена опустела. Всё-таки ему принадлежит первое место между современными историками борьбы разноплеменных и разноверных армий в пользу русского воссоединения, и мы за ним последуем, как за сравнительно достоверным повествователем.

«Беглецы (пишет он) «бросили табор со всем бывшим в нем добром, и оставили множество скота, лошадей, провианта, пушек, пороху и знамен. Когда известие об этом бегстве распространилось в нашем войске, наши немедленно бросились в табор и стали пользоваться добычей. Кто не поленился, тот мог приобрести значительную долю имущества. В то время другие хоругви бросились в погоню за бегущими, но прежде должны были пройти трудные переправы, весьма узкие и вязкие, так что лошади могли по ним идти лишь гуськом. Между тем казацкая конница, числом до 20.000, успела сформироваться и направиться вскачь далее. Брацлавский воевода, который перешел было на ту сторону с отрядом в 2.000 человек, для того чтобы препятствовать казакам пользоваться пастбищами, — жаль, что это было предпринято слишком поздно и с незначительным количеством войска, а то все казаки остались бы в западне, — увидев такое множество врагов, и полагая, что это нападение сделано против него, отступил к Козину, чтоб обеспечить себе переправу. Между тем огромное количество наших выступило из лагеря, и отправилось в погоню за бегущими, убивая всех запоздавших и отставших на пути. Едва ли нашелся бы кто-либо, кому бы не довелось убить казака [49]. Наконец брацлавский воевода понял, что казаки обращены в бегство, и, оправясь от испуга, старался вознаградить потерянное время. Немедленно пустился он в погоню и производил ее с таким жаром, что вернулся последним... В это время король делал смотр ополчению Плоцкого воеводства, и велел ему преследовать неприятеля... Посполитаки били казаков до пресыщения в лесу, в кустарниках и болотах. Весь день, пока не стемнело, наши, подвигаясь облавою, производили кровавую бойню, вытаскивая казаков из кустов и болот, расстреливая и рубя головы, хотя и они наносили вред нашим, в случае неосмотрительности. Целый день продолжалось убийство и кровопролитие.

Роли на широкой сцене человекоистребления переменились. Прежде война представляла зрелища, воспетые кобзарями Хмельницкого:

Тоді козак і лісом конем бижить,

Коли ж дивицця, аж кущ дрижить;

Коли гляне, аж у кущі лях як жлукто, лежить.

То козак козацький звичай знає,

Із коня ссідає

І келепом ляха по ребрах торкає...

Теперь кусты дрожали от прятавшихся казаков, а жолнеры сделались храбрецами все, от первого и до последнего. Теперь и те, которые побросали знамена в Зборовских коноплянниках, смотрели такими героями, как совращенный в латинство литво-русский князь, Корибут Вишневецкий.

Но даже и в последней беде, какая может озадачить воина, когда творец отважного и беспримерно удачного бунта покинул свое войско, а войско покинуло свою неодолимую крепость, — даже и в этом безнадежном положении, многих беглецов, унесенных силою паники, можно было назвать образцовыми воинами. Несколько примеров геройской решимости, не имеющей ничего подобного в бегстве панов пилявчиков, сохранила для нас польская историография.

800 казаков, засекшись в леску, защищались так, как Вишневецкий в Збаражской западне. С одной стороны бил их свой же брат, русин, князь Богуслав Радивил, с другой — такой же русин, Стефан Чернецкий. Они отвергли все условия предлагаемой им пощады, и все легли на месте до последнего, дав урок своим отступникам, как надобно стоять за свободу с более высокими целями, нежели свобода казацкая.

Другой отряд казаков, состоявший из двух или трех сотен, укрепился на острове и решился выпить горькую чашу смерти до дна с таким спокойствием, с каким были распиты и разлиты добрые горилки, меды и вина под Пилявцами. Долго защищались казаки без всякой надежды на спасение, превосходя в этом случае героя Збаражского, которого надежда на выручку не покидала до конца. Дивясь их мужеству, Николай Потоцкий предлагал им помилование. Не захотели они принять помилование от ляха, от перевертня. В знак презрения к пекельникам и их дару, высыпали казаки из чересов деньги в воду, а сами так сильно поражали нападающих, что только пехота, наступив на них колонною, разорвала их и загнала в болото. Не поддались и там завзятые. Стоя по пояс в воде, оборонялись они до тех пор, пока не перестреляли их поодиночке. Один из этой горсти героев-разбойников добрался как-то до челнока, и несколько часов играл с неминуемою смертью, отвергая помилование. Стреляли по нем с обоих берегов реки.

«Не знаю» (пишет, пересказывая об этом Освецим), «стрелки ли в него не попадали, или, может быть, его не брали пули». Наконец, один Мазур, раздевшись до нага, вошел по шею в воду, и нанес ему удар косою, а жолдак пробил копьем. «Король» (говорит очевидец) «долго смотрел с большим вниманием и радостью на эту трагедию. Многих, точно уток, ловили по болотам, вытаскивали и убивали; никого не щадили, даже женщин и детей, но всех истребляли мечом».

То была в самом деле сцена из последнего акта трагедии, которой «начало» видел столь же достойный зритель — наш «святопамятный».

Добыча, полученная в казацком таборе, была значительная, хотя, безо всякого сравнения, не такая, какая досталась казакам под Пилявцами, «потому» (замечает Освецим), «что казаки на серебре не едали и цугами в каретах не езжали». Взяли победители без победы весь скарб Хмельницкого, а было в нем, по показанию Крысы, две бочки талеров для уплаты Орде. Жолнеры так поживились при этом, что одному товарищу досталось 1.500 дукатов. Взяли также паны 60 пушек, из которых 18 оказались прекрасной работы, с лафетами, 7 бочек пороху, кроме того, что было расхватано жолнерами, бесчисленное множество огнестрельного и холодного оружия и до 20 знамен, — в том числе знамя, которое послал король Хмельницкому через комиссаров. Оно было красного цвета, с изображением белого орла и двух русских крестов. Другое знамя, в том же числе голубое, было то, которое дал казакам Владислав IV в 1646 году, зазывая в Турецкую войну. На нем был изображен орел, пополам белый и красный.

В плен взяли турецкого посла, втоптанного в болото, и посла от константинопольского патриарха, присланного к Хмельницкому с благословением на войну и с освященною на Господнем Гробе саблею. Из коринфского митрополита, Иоасафа, поляки сделали александрийского патриарха, Евдоксия, даже константинопольского патриарха, «или, вернее, обманщика (albo raczej impostora)»... О нем рассказывают и в наше время польские историки, что он рассчитывал на свою величественную бороду и на важность своего сана, как на оборону от смерти. Он де вышел в золотом облачении, в огромной митре из красного бархата, покрытой кругом кусками золота в виде крестов, сопровождаемый священством, крестами, свечами, церковными хоругвями; но ему тем не менее отсекли голову. Это бумагочернильное утешение подобает нам предоставить нашим иноверным завистникам, хотя бы в действительности смерть постигла Иоасафа без всякого народа. Казаки наши, будучи на их месте, говорили бы то же самое z uсiecha о смерти бискупа и арцыбискупа в панической давке, а тем еще паче, когда бы злостная фантазия вмешала в эту давку римского папу, которого наши православники, подзадоренные протестантами, давно уже заклеймили не только именем обманщика, но и антихриста, предоставляя потомству судить, кто насколько действовал обманом и поступал противно учению Христа. Польская историография включила и митрополита Сильвестра Косова в число беглецов, ускользнувших из казацкого табора. Но Хмель не мог держать Коса в своем походе под надзором казацкой полиции; а что Кос не веровал в его фортуну, или гнушался его подвигами, видно из его письма к Радзеёвскому. «Лишь только долетело до меня перо вашей милости» (писал он), «в тот же момент (in eodem jtundo) послал я к его милости пану гетману запорожскому свои отсоветования от войны во внутренности отечества (dissuasorias od wojny in visceribus palriac). Ответ получил я вот какой» (и прописал его целиком).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3"

Книги похожие на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3"

Отзывы читателей о книге "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3", комментарии и мнения людей о произведении.