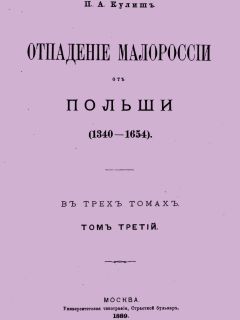

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3"

Описание и краткое содержание "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3" читать бесплатно онлайн.

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «украzнськоz національноz ідеологіz», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

Мысль эта послужила сигналом общего ропота. Предчувствуя грозящее отечеству несчастье от рук и ног, которые голова и торс исключали из политического тела, посполитаки отправили к королю послов; но король не допустил их к себе, и они обратились к генералу Пршиемскому с мольбой от всей шляхты спасать отечество.

Пршиемский, в качестве полевого писаря, побежал к королю, бросился ему к ногам и так настойчиво умолял его, что король испугался собственного решения. Отдан был приказ готовиться к походу с возами.

Чтобы сохранить, однакож, какой-нибудь порядок в громадном передвижении, королевская канцелярия разделила войско на три дивизии, начертила весь поход на бумаге и раздала чертеж во многих экземплярах по полкам, а возы каждой дивизии велела сперва обозначить разными красками. Способ этот, практикованный с пользою в голландском войске, произвел новое замешательство. Посыпались упреки и грубости на вождей: зачем такое новое дело сделано частным образом, без соглашения с посполитаками! Шляхетский популярник, Николай Потоцкий, «счастливый тем, что думал одинаково со всеми», начал публично порицать короля, теребил себе бороду, бросил на землю булаву и отрекался от гетманства, а когда его упрашивали, чтоб этого не делал, он, по примеру Ходковича под Москвою, готов был собственноручно расправиться с подчиненными булавою, но, как булавы не было уже в руках, то кричал трагически: «Прочь от меня, а то пихну ножом».

В придачу к кукишу коронного вице-фельдмаршала, эта выходка характеризует голову Речи Посполитой, боявшуюся, вместе с торсом, рук и ног своих. И вот как готовились паны к великому походу под Берестечко, который только игрою внешних обстоятельств не сделался для них повторением Пилявецкого бегства.

Утро 15 (5) июня было туманное. Далее четверти мили не видать было ничего. Изредка только восходящее солнце продиралось меж облаков. На рассвете двинулись крикливые возы, за ними — войско; но тотчас же наступил такой беспорядок, что канцелярские чертежи послужили только к общему замешательству. От короля и коронного гетмана до последнего посполитака, за исключением немногих бедствовавших среди них, умных людей, всех можно было назвать сумасшедшими.

Непобедимый победитель стоял на лагерных шанцах, и перед ним необозримая масса нескольких сотен тысяч возов, с полумиллионом людей и лошадей, сбилась в непонятное месиво, и никоим образом не могла двинуться с места. Призывы, крики, проклятия, топот и ржанье лошадей, скрипенье возов — представляли омут и хаос, который, по словам польского историка, «увлекал каждого в свой черторый (wir), отнимал ум и сознание».

Король разослал сильные стражи во все стороны, опасаясь повторения зборовской внезапности, а сам шептал молитвы, как заклинания против непостижимого для него смятения. Едва около полудня перестала шляхта кружиться как в лабиринте и двинулась по направлению своей дороги. Кто-то и как-то поставил рейтарские полки на фронте; кто-то вытянул крайние ряды один возле другого на дорогу, кто-то рубил и громил ослушников... наконец весь табор тронулся с места.

Двое суток выступали возы и войско из-под Сокаля. Пространство в 8 миль, отделявшее от них Берестечко, которое можно пройти форсированным маршем в одни сутки, панское войско шло целых пять суток. В первый день отодвинулось оно от заколдованного места только на одну милю.

На половине пути, под Стояновым, случилось происшествие, которое, по словам почтенного историка, свидетельствует, что польскому жолнеру, привычному к боевой жизни, «недоставало только железной руки полководца». Король, окончив смотр полков на равнине, ввел их около 8 часов вечера в лагерь, который был расположен между селами Брамою и Долом. Едва жолнеры разместились по палаткам, как челядь, стоявшая в отдалении при лошадях и возах, затеяла между собой драку и стала рубиться. Её паны бросились к ней с обнаженными саблями, и челядь побежала в королевский лагерь.

От этой тревоги распространился в лагере слух, что наступает неприятель. Все войско бросилось к оружию, вылетело в поле хоругвями и построилось как нельзя лучше в боевой порядок. Король, разбуженный Якубом Михаловским, составителем бесценной книги документов (Ksiega Pamietnicza), выбежал из палатки и велел трубить тревогу.

Вожди были сконфужены, не видя неприятеля и найдя свое войско совершенно готовым к бою. Король смешался больше всех, и, вместо того чтобы восхищаться войсковою традицией, бранил окружавших его самыми скверными словами (klal brzydko na wszystkich dokola).

19 июня вся походная масса стояла над Стыром. Никто не запомнил, чтобы военный народ собрался в таком количестве. Король с квартяным войском расположился над Щуровцами, в двух милях к югу от Берестечка, прикрывая переправу таборов и посполитаков, которые готовились два дня к переходу через реку.

Шляхта не хотела переходить за Стыр, ни соединиться с войском, пока не подошли великопольские воеводства.

Король, видя новое упорство шляхты, начал игнорировать ее; переправился через реку с квартяным войском местах в пятнадцати, и 22 числа расположился на Берестечской равнине, велев укрепить лагерь только слегка, так как не знал, долго ли придется стоять. Во время похода он получил известие, что неприятель хочет протянуть кампанию и решительно замышляет отступить к Киеву. Чтобы воспрепятствовать отступлению, король вознамерился двинуться к Дубну.

Перед фронтом лагеря, стоявшего под Берестечком, расстилалось широкое, длинное, необозримое поле, весьма удобное для битвы таких огромных войск. Посреди сухой и длинной равнины возвышалось несколько холмов. С правой стороны Берестечское поле замыкали густые леса, тянувшиеся к Леснёву и Щуровичам. С левой — протекала к северу речка Пляшова, и от села, называвшегося Королевскою Пляшовою, вливалась в топи и обширные непроходимые болота. В тылу лагеря находилось местечко Берестечко и река Стыр, обнятая с обеих сторон болотами, а над нею с одной стороны село Струмелец, а с другой — замок Перемиль, оба в миле от Берестечка.

Весь лагерь был обращен к востоку, как бы ждал неприятеля с поля, между селом Силенкою и нынешнею Пляшовкою. Он занимал обширное пространство, без всякого порядка. Каждый становился там, где кому нравилось, не обращая внимания на указания обозного. Однакож, местность имела ту важную выгоду, что кругом было много паши для лошадей, и что королевское войско, в случае битвы, могло на этих полях развернуться соответственно своим силам, не рискуя быть окруженным, тогда как у неприятеля поприще было сравнительно узкое, неровное и болотистое, так что превосходство его численности скорее могло вредить ему, нежели помогать.

В это время агенты Хмельницкого делали уже свое — как назвали бы киевские атависты — достославное дело. Велико- и малопольские мужики подняли бунт против единоверной шляхты, и готовились вырезывать все, что жило в панских дворах, или держало сторону помещиков, во время их отсутствия. Король отправил в Краков 1.000 посполитаков против предводителя задуманной резни, Костки Нанерского. Другую тысячу послал он оборонять Радивилову Олыку от Богуна, который скоро и отступил от неё. Александр Конецпольский отправился к Дубну, чтобы занять переправы и выбрать место для лагеря. Гавриил Стемпковский был послан с подъездом к Вишневцу, а на Стефана Чернецкого возложено самое важное дело: разведать основательно о положении неприятеля. От его известий зависело решение: оставаться ли войску под Берестечком, или передвинуться к Дубну.

Казаки и татары стояли над болотистым Горынем. На полях за Роковцами кочевал нуреддин-султан, и на правом берегу соединялся с Ордою, кочевавшею между Жираком и Горынем, а на левом — раскинулся Хмельницкий по Колодинским полям.

Задачу трудную взял на себя Чернецкий. Он должен был идти вдоль Слоновки через Икву и Алексинец, беспрестанно сталкивался с неприятельскими подъездами, а переправиться через горынские болота не осмеливался: его могли бы отрезать.

Вестей от него ждали в королевском войске с крайним нетерпением. Оставшаяся за Стыром шляхта сеймиковала, и через послов своих требовала от короля, чтобы, согласно праву и обычаю, он оставался в лагере посполитаков и командовал ими в качестве высочайшего гетмана. В противном случае, грозила избрать себе генералиссимуса. Не нравилось ей, что король опять намерен передвинуться, что не хочет видеть её войска, не хочет слушать по обычаю представления шляхетских послов и отвечать на их требования. Король отвернулся от посольства шляхты и ушел, не сказав ни слова.

В то же самое время начались распри между немцами и поляко-руссами, а в лагере сделалась такая дороговизна, что ломоть хлеба, стоивший полтора гроша, продавался по 18 грошей. Король не стал искать «благовидных» способов прокормления войска, и велел протрубить, чтобы войско само себе добывало живность, разрешив ему таким образом грабительство. Квартяки, челядь и даже подъезды бросились опять, как под Сокалем, опустошать окрестности, изображая собою не защиту края от казако-татарской орды, а хищную и беспощадную орду королевскую. Грабеж и под Берестечком оправдывался тем, что разоряют не ортодоксальных жителей, а схизматиков, на которых двинулось посполитое рушение: оправдание, гибельное для будущности поляков, как нации шляхетской, которую оставленная в невежестве чернь продолжала уничтожать при всякой возможности, и на которую даже в наше время готова броситься по первому велению сильного, как на «ляхову, що сховалась пид австрияком». Но жалкие жолнеры жалкого короля, подобно своим выродкам, казакам, не стеснялись в набегах ни единоверством, ни единоплеменностью: у брацлавского каштеляна, Стемпковского, находившегося тут же в лагере, королевский подъезд захватил 10.000 штук рогатого скота, а замок в Свимухах лагерная челядь вместе с немцами брала приступом три дня и наконец одолела. В замке у Стемпковского сидели, без сомнения, такие же ляхи, каким был по рождению, или сделался по воспитанию и вере, он сам; но эти ляхи правили подзамчанами русскими, и рогатый скот был захвачен в имении Стемпковского не иначе, как с избиением и увечьем его русских подданных. Все это причлось «безмозглым» к старому нашему с ними счету, начавшемуся при Ягайле и при его тесте, Людовике Венгерском, а проценты на проценты в предубеждениях ничего не взвешивающей народной Немезиды росли с быстротой погибельной.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3"

Книги похожие на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 3"

Отзывы читателей о книге "Отпадение Малороссии от Польши. Том 3", комментарии и мнения людей о произведении.