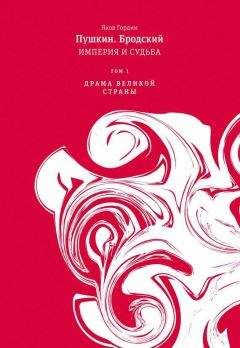

Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны"

Описание и краткое содержание "Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны" читать бесплатно онлайн.

Первая книга двухтомника «Пушкин. Бродский. Империя и судьба» пронизана пушкинской темой. Пушкин – «певец империи и свободы» – присутствует даже там, где он впрямую не упоминается, ибо его судьба, как и судьба других героев книги, органично связана с трагедией великой империи. Хроника «Гибель Пушкина, или Предощущение катастрофы» – это не просто рассказ о последних годах жизни великого поэта, историка, мыслителя, но прежде всего попытка показать его провидческую мощь. Он отчаянно пытался предупредить Россию о грядущих катастрофах. Недаром, когда в 1917 году катастрофа наступила, имя Пушкина стало своего рода паролем для тех, кто не принял новую кровавую эпоху. О том, как вослед за Пушкиным воспринимали трагическую судьбу России – красный террор и разгром культуры – великие поэты Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Блок, русские религиозные философы, рассказано в большом эссе «Распад, или Перекличка во мраке». В книге читатель найдет целую галерею портретов самых разных участников столетней драмы – от декабристов до Победоносцева и Столыпина, от Александра II до Керенского и Ленина. Последняя часть книги захватывает советский период до начала 1990-х годов.

Но «История Пугачева», помимо всего прочего, объясняет, что жестокое усмирение отнюдь не есть выход из положения. Оно ведет к новым мятежам.

Поводом к мятежу военных поселений были слухи о рассыпании господами отравы. Поводом к великому мятежу яицких казаков был инцидент с бегством в Китай калмыков. Для начала мятежа не нужны никакие капитальные потрясения – повод может быть случаен и незначителен. Мятеж может начаться неожиданно, ибо есть постоянная стихия мятежа. Стихия вспыхнувшего мятежа – самодеятельна. Она имеет свою внутреннюю логику, сама оформляет ситуацию. Она сама выдвигает необходимых предводителей и контролирует их.

«Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачинщики бунта, управляли действиями прошлеца…»

Начавшись в любом пункте, мятеж неизбежно охватывает пространства, ибо почва для него всегда готова.

Это была одна сторона проблемы. Но была и другая, важнейшая.

Главный тезис «Истории» – обреченность крестьянской войны, ее военная несостоятельность.

Восставшие одерживают победы над регулярными частями или вследствие перехода казаков и солдат на их сторону, или вследствие неспособности командиров. В Оренбурге

«находилось до трех тысяч войска и до семидесяти орудий. С таковыми средствами можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастию, между военными начальниками не было ни одного, знавшего свое дело».

Подробно изобразив процесс распространения мятежа, Пушкин затем – страница за страницей – показывает военное превосходство регулярных войск над крестьянскими и казацкими отрядами. Даже при абсолютном численном превосходстве мятежников.

«Бошняк остался с шестьюдесятью человеками офицеров и солдат. Храбрый Бошняк с этой горстью людей выступил из крепости и целые шесть часов сряду шел – пробиваясь сквозь бесчисленные толпы разбойников».

Последняя часть книги – это фактически история противоборства Пугачева и Михельсона. Численное превосходство неизменно было на стороне первого, победа – на стороне второго. Стихия народного мятежа не выдерживала столкновения с силой организованного государства. Крестьянская война была обречена на поражение и потому – бессмысленна. Огромные жертвы с той и другой стороны, разорение страны, неизбежные кровавые репрессии – все это было бессмысленно.

Пушкин не верил – и справедливо, – что крестьяне, находящиеся на том уровне политического и культурного развития, на каком находились они в его время, могут управлять государством. Не верил он и в возможность их военной победы. И он обосновал свою точку зрения как объективный и точный историк.

Понимал ли он при этом причины, побуждающие крестьян к этим отчаянным попыткам? Разумеется. Ведь он был автором и другой истории – «Истории села Горюхина»…

4«Пугачевым» он занимался до начала ноября. 2 ноября закончил его.

Но это было далеко не единственное его занятие в тот октябрь.

6 октября он начал «Медного всадника».

14 октября окончил «Сказку о рыбаке и рыбке».

24 октября – первую часть «Анджело».

«Анджело» заслуживает особого внимания. Ибо с этой поэмой связаны были не только исторические его размышления, но и другие заботы, его мучавшие и игравшие в судьбе его роль мрачную и сильную.

22 июля 1831 года, когда Пушкины жили в Царском, бывавшая у них Надежда Осиповна писала дочери Ольге Сергеевне:

«У Натали страшно болят зубы, и нет никого, кто бы их вырвал. Она вызывает восхищение всего Двора, императрица хочет, чтобы она к ней пришла, и назначит день, когда ей явиться. Это досаждает ей очень, но она вынуждена покориться…»

26 июля Надежда Осиповна снова пишет дочери:

«В качестве новости скажу тебе, что император и императрица встретили Натали и Александра; они остановились с ними поговорить, и императрица сказала Натали, что очень рада с ней познакомиться и тысячу других вещей, очень милых и любезных. Вот она и вынуждена появиться при дворе, совсем против своей воли».

Как мы помним, Ольга Сергеевна в письме к мужу повторила, что ее невестке очень не хочется бывать при дворе, и при этом обмолвилась весьма многозначительной фразой:

«Императрица хочет, чтоб она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что не глупа…»

Правда, Ольга Сергеевна тут же спохватывается и пишет, что не то хотела сказать. Но ведь ее информатор – Надежда Осиповна – хотела сказать именно это. Безо всяких оговорок.

В чем же дело? Почему молодая женщина так не хочет бывать при дворе?

Для того чтобы сделать сколько-нибудь обоснованные предположения, необходимо знать придворную ситуацию и характер Николая.

«Царь – самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках: если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, – о чести, которая им выпала».

Это писал француз, посетивший Россию в качестве секретаря крупного лица и вхожий в свет. Быть может, он несколько преувеличил. Кроме того, рассказ относится к более позднему времени.

Но есть основания предполагать, что упорное нежелание Натальи Николаевны бывать при дворе в значительной степени объяснялось нежеланием самого Пушкина. Есть основания предполагать, что страх перед возможными ухаживаниями императора за Натальей Николаевной появился у Пушкина еще в Царском, после явного восхищения, выказанного императорской четой его жене.

Нащокин рассказывал позже:

«Когда Пушкин приехал с женою в Петербург, то они познакомились со всей знатью (посредницей была Загряжская). Графиня Нессельроде, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой придворный Аничковский вечер; Пушкина очень понравилась императрице. Но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубостей графине и между прочим сказал: “Я не хочу, чтоб моя жена ездила туда, где я сам не бываю”».

Хронологически речь идет об осени или зиме 1831 года.

Казалось бы, надо было не привязывать себя к Петербургу, не вступать в службу, не стремиться к встречам с Николаем.

Но надежда выполнить свою миссию была связана именно с Петербургом, именно с возможностью этих встреч.

И он решился.

Решение это, однако, не заглушало мучительных мыслей. Во время отъездов сознание, что жена постоянно бывает на придворных балах, терзало его.

8 декабря 1831 года он писал из Москвы:

«Дома ты не усидишь, поедешь во дворец, и того и гляди, выкинешь на сто пятой ступени комендантской лестницы».

10 декабря:

«Целую тебя и прошу ходить взад и вперед по гостиной, во дворец не ездить и на балах не плясать».

Можно было бы считать, что все дело в беременности Натальи Николаевны и заботе мужа о ее здоровье. И это, конечно, было. Но в письме к Нащокину 8 января он раскрывает истинную подоплеку своего беспокойства:

«Жену мою нашел я здоровую, несмотря на девическую ее неосторожность – на балах пляшет, с государем любезничает, с крыльца прыгает. Надобно бабенку к рукам прибрать».

«С государем любезничает»…

Любезничание с государем вряд ли могло повредить здоровью молодой женщины.

В главе VIII «Онегина» он писал о своем идеале – замужней Татьяне:

Кокетства в ней ни капли нет –

Его не терпит высший свет.

Между тем едва ли не в каждом письме Пушкина жене встречается «кокетство». 3 октября 1832 года:

«…кокетничаешь со всем дипломатическим корпусом, да еще жалуешься на свое положение… женка, женка!»

2 октября 1833 года из Болдина:

«Смотри, женка. Того и гляди избалуешься без меня, забудешь меня – искокетничаешься».

8 октября:

«Не стращай меня, женка, не говори, что ты искокетничалась…»

21 октября:

«…кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности – не говорю уже о беспорочности поведения, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему».

30 октября:

«Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри: кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона… Не только тебе, но и Парасковье Петровне легко за собой приучить бегать холостых шаромыжников; стоит только разгласить, что-де я большая охотница. Вот вся тайна кокетства. Было бы корыто, а свиньи будут».

6 ноября:

«…кокетство ни к чему доброму не ведет; и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету: уважения… Женка, женка! я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, – для чего? – Для тебя, женка; чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнию мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности etc, etc. – не говоря уже об cocuage».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны"

Книги похожие на "Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Яков Гордин - Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны"

Отзывы читателей о книге "Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны", комментарии и мнения людей о произведении.