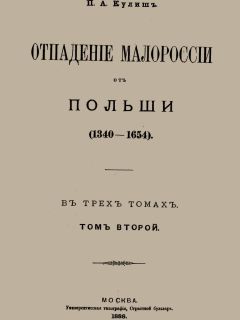

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 2

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"

Описание и краткое содержание "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2" читать бесплатно онлайн.

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «української національної ідеології», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

Окружавшие короля ласкатели поддерживали его рыцарские фантазии. Кроме Оссолинского, то были большею частью иностранцы, люди характера отважного, как раз под стать казако-польскому характеру Владислава.

Впереди всех стояли два брата Магни, родом миланцы, которых отец заслужил у императора поместья в Чехии. Известный уже нам капуцин, Валериан Магни, молчаливый, видом смиренный старик, был теолог, астролог и философ, прославившийся множеством суеверных сочинений, изданных в Вене, Антверпене, Болонии, Кракове и Варшаве. Под монашеской рясой скрывал он такое же честолюбие, каким пылал титулярный польский король среди фактических королей польских. Он метил попасть в римские папы на земле и в прославленные Божии святые на небе. Его-то внушениям Владислав был обязан мыслью о крестовом походе еще в звании королевича. Глубокою верою в свои католические утопии, поражающею ученостью, пронырливым умом и суровою монашескою жизнью Валериан Магни внушал всем, кто с ним сближался, уверенность в его будущности, но больше всех своему брату, графу Магни. Тот желал быть королем, и надеялся взойти на какой-нибудь престол, когда старший брат воссядет на Святом Седалище в Риме, а Владислав — на троне Палеологов в Константинополе. Граф Магни появился в Польше еще в 1637 году, в качестве агента своего брата, капуцина, по сватовству короля за Цецилию Ренату, и с того времени пользовался чрезвычайною благосклонностью Владислава за свою говорливость обо всех европейских дворах, которых тайны были ему известны в подробностях, а в особенности за свою преданность идее абсолютного монархизма и критику республиканских учреждений.

После этих двух ближайших к королю иностранцев, пользовался его благосклонностью Фантони Итальянец, простонародного происхождения, поэт и музыкант. Видя, что в Польше пренебрегают простолюдинами, не взирая на их таланты, — он сделался ксендзом каноником и королевским секретарем. За это поляки ненавидели его столько же, как графа Магни за порицание республиканских обычаев.

Но король вверял перу Итальянца то, чего не смел вверить ни одному поляку, — и те из кичливых полонусов, которые под безмолвием секретаря видели влиятельного советника, осыпали его подарками.

Далее следовал Джиованни Бантиста Тьеполо. Этот венецианец был приставом у Владислава, когда он, в звании польского королевича, гостил в Республике Святого Марка. Владислав полюбил его и приглашал в Польшу; но Тьеполо обещал явиться к нему не прежде, как он будет королем, — и в самом деле приехал к Владиславу IV в Гродно. Он был принят как нельзя ласковее, и с того времени венецианцы стали видеть в нем «приятеля польского короля». Так он попал в посланники, когда синьория обратилась ко всем дворам с просьбами о помощи. Этот в сущности такой же пустой малый, как и все приближенные к особе короля иностранцы, не сделал в Польше ничего путного ни для Владислава, ни для своего отечества. Играя роль глубокого политика, он веровал в счастливую звезду польского короля, и был готов рисковать своим имуществом для войны с турками. Предок его, Джакоббо Тьеполь, был первым венецианским князем в Кандии (1212) и привел Венецию к обладанию этим островом, где дом нобилей Тьеполо владел значительными имениями. Естественно, что король, в своей страсти к войне, подчинялся странности, с которою венецианский посол проповедовал казако-польский поход на Черное море.

Но на первом месте в числе тех, которые советовали королю воевать с Турцией, стоял талантливый пройдоха, Оссолинский. Правда, план его состоял только в том, чтобы принять под королевское верховенство господарей, очистить от татар Буджаки, занять турецкие крепостцы над Черным морем между Днепром и Днестром, поселить по нижнему Днепру и черноморскому берегу казаков. Правда и то, что для выполнения этого плана не надобно было вербовать большего войска и собирать громадных сумм, так как нигде в этих местах не было турецких гарнизонов, которые султан постягивал для войны с Венецией. Достаточно было вооруженных сил двух господарей, обыкновенного квартяного войска, казаков и венецианских субсидий, разделенных между можновладниками. В случае же, когда бы турки, по истечении двухлетнего договора с Венецией, захотели возвратить утраченные провинции, — господари и казаки могли бы сами себя оборонять, безо всяких издержек со стороны Речи Посполитой. Но, хотя канцлер и не переходил, в своем плане, через Дунай, тем не менее план этот был первым шагом Польши в Турецкой войне, вторжением в пределы Турции, и потому король следовал доверчиво советам своего канцлера. С своей стороны Оссолинский не видел законной или казуистической необходимости отступать от своих предначертаний из-за того, что король замышляет идти дальше. Занять придунайские княжества было не трудно, а дальнейший поход зависел от стольких обстоятельств и требовал таких приготовлений, что на него можно было смотреть, как на создание фантазии, которое исчезнет само собою, лишь только столкнется с действительностью и с оппозицией всего шляхетского народа; изолировать же явно короля с его великолепными планами значило бы — отказаться от опоры своего могущества не только в Польше, но и за границею. А в тот век, когда Валленштейн читал в созвездиях свою великолепную будущность, чего не мог вообразить о себе польский выскочка, которому казалось, что он побеждал и самую фортуну. И король и королевская республика — по всему видно — были только орудиями и, если понадобится, жертвами его махинаций, так точно, как и в глазах его создателей — иезуитов.

Канцлер стоял тогда в зените своего значения и влияния. Великие и малые земли искали его благосклонности. Дворы его палат, его передние и залы были переполнены шляхтою. Когда он шествовал в королевский замок, или возвращался от короля, ему сопутствовала целая группа сенаторов. Родные канцлера, приятели, слуги — все сияло лучами монаршего благоволения.

И не был антураж Оссолинского мелким ласкательством людей, добившихся кой-как «сенаторской лавицы». Вся Польша, претворенная иезуитами во что-то совсем не похожее на грубую, но честную и благородно гордую Сарматию времен доиезуитских, видела в коронном канцлере то, что, за исключением разве некоторых, желали бы поляки видеть в своих сыновьях и внуках. Когда великий канцлер выдавал дочь свою, Терезу, за Сигизмунда Денгофа, сокальского старосту, серадзского воеводича и племянника по сестре коронному великому гетману Конецпольскому (а было это в феврале 1645 года), — во второй день свадебных церемоний panna mloda получила 70 дорогих подарков из разных сторон Польши; в третий день опять поднесли ей 80 подарков, в числе которых были приношения от седмиградского князя, Ракочия, от князя курляндского и почти от всех польских городов; а подарки в тот век считались не посулами, предосудительными для честного дома: они были выражением внимания и почитания; они у знатных и богатых людей составляли предмет особенного честолюбия. В этом смысле сосчитано, что молодая пани Денгоф получила свадебных подарков на 150.000 злотых.

Король отличал канцлера от всех своих подданных, и делал ему почести, подобающие принцам крови; а самый гордый, знатный и влиятельный из можновладников, глава католической партии в Польше, князь Альбрехт Радивил, передавая невесту из родительских рук в руки жениха, счел достойным своего сана и характера превозносить заслуги Оссолинского. После краткого изложения истории дома его, повествовал он широковещательно о жизни и делах самого канцлера: как Оссолинский с юных лет, подобно пчелке, брал и усматривал то, что было услугою королям, опорою отечеству и утешением собственному дому; как он, будучи послом и маршалом Посольской Избы, улаживал величайшие затруднения; как счастливо выполнил посольство в Англию; как своим красноречием и пышностью возвещал в Риме славу и величие своего короля; как убедил Апостольскую Столицу к соизволению по предметам величайшей для Речи Посполитой важности; как в Регенсбурге содействовал элекции императора Фердинанда III, и устроил бракосочетание императорской дочери с королем; как строил замки, костелы, семинарии; как из чужих краев привлекал в Польшу монахов небывалых дотоле в ней орденов; современные же заслуги коронного канцлера, его труды и попечения литовский канцлер оставил «похвалам веков грядущих».

И так вот они, те люди, которые устраняли всякое зазрение совести и все сомнения короля, которые утверждали его в опасном замысле и окружили туманом общих в Польше понятий о долге и честности, сквозь который он смотрел на свет. Капуцин Валериан и граф Магни, каноник Фантони, венецианский посол Тьеполо и коронный канцлер Оссолинский заменяли для него людей дальновидных, одаренных умом и сердцем Конецпольского. Владиславу казалось, что все того жаждут, чего жаждет он.

Король только с теми проводил приятно время, с кем говорил свободно о своих планах, и потому сделался для прочих недоступным. «Только эти люди имеют свободный доступ к королю» (писал современник). «Королевские слуги сторожат каждую дверь; не отойдут и не поднимут портьеры ни для кого, пока им кто-нибудь из этих великих не прикажет».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"

Книги похожие на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"

Отзывы читателей о книге "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2", комментарии и мнения людей о произведении.