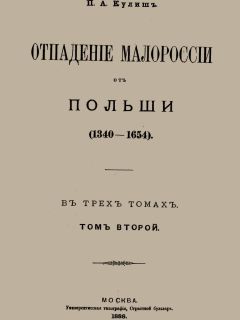

Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 2

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"

Описание и краткое содержание "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2" читать бесплатно онлайн.

П.А. Кулиш (1819-1897) остается фаворитом «української національної ідеології», многочисленные творцы которой охотно цитируют его ранние произведения, переполненные антирусскими выпадами. Как и другие представители первой волны украинофильства, он начал свою деятельность в 1840-е годы с этнографических и литературных изысков, сделавших его «апостолом нац-вiдродження». В тогдашних произведениях Кулиш, по словам советской энциклопедии, «идеализировал гетманско-казацкую верхушку». Мифологизированная и поэтизированная украинская история начала ХIХ в. произвела на молодого учителя слишком сильное впечатление. Но более глубокое изучение предмета со временем привело его к радикальной смене взглядов. Неоднократно побывав в 1850-1880-е годы в Галиции, Кулиш наглядно убедился в том, что враждебные силы превращают Червонную Русь в оплот украинства-антирусизма. Борьбе с этими разрушительными тенденциями Кулиш посвятил конец своей жизни. Отныне Кулиш не видел ничего прогрессивного в запорожском казачестве, которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него – просто бандиты и убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и пограбить. Единственной же прогрессивной силой на Украине, покончившей и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, вчерашний казакофил признает Российскую империю. В своих монографиях «История воссоединения Руси» (1874-77) и «Отпадение Малороссии от Польши» (1890) Кулиш убедительно показывает разлагающее влияние запорожской вольницы, этих «диких по-восточному представителей охлократии» – на судьбы Отчизны. Кулиш, развернув широкое историческое полотно, представил казачество в таком свете, что оно ни под какие сравнения с европейскими институтами и общественными явлениями не подходит. Ни светская, ни церковная власть, ни общественный почин не причастны к образованию таких колоний, как Запорожье. Всякая попытка приписать им миссию защитников православия против ислама и католичества разбивается об исторические источники. Данные, приведенные П. Кулишом, исключают всякие сомнения на этот счет. Оба Хмельницких, отец и сын, а после них Петр Дорошенко, признавали себя подданными султана турецкого - главы Ислама. С крымскими же татарами, этими «врагами креста Христова», казаки не столько воевали, сколько сотрудничали и вкупе ходили на польские и на московские украины. На Кулиша сердились за такое развенчание, но опорочить его аргументацию и собранный им документальный материал не могли. Нет ничего удивительного, что с такими мыслями даже в независимой Украине Кулиш остается полузапретным автором.

Правда факта проникала и в панские головы; но голов, способных отличать истину от вымысла, в оиезуиченном обществе было немного. Так, по современным польским письменам, царь, осаждаемый просьбами днепровских казаков о наступлении на его супостатов, уклонялся от разрыва с Польшею, и желал успеха казакам лишь в таком случае, если причиною их бунта одна только вера. Но большинство панов, с иезуитской факцией и королем во главе, относилось к царской и к гетманской политике безразлично.

Королевские сановники знали, что Хмель вошел в сношения и с другими соседями. Относительно политических разведок они были деятельнее, чем в добывании вестей о неприятеле посредством боевых подъездов. Они знали, что трансильванский князь Ракочий заискивает расположенности казаков в виду своей борьбы с Габсбургским домом, и что он питает надежду, с помощью Хмельницкого, овладеть польским престолом, на который метил его отец, и который, по смерти отца, некоторые паны во время элекционного сейма, были готовы предоставить сыну. Знали королевские люди и то, что оба придунайские князьки опасались, как бы Хмельницкий, за татарскую помощь, не отдал волохов и мултан туркам в полное подданство. У них носился слух, что, еще до похода на Волынь, казацкое посольство было в Константинополе и обещало султану всю русскую землю от Днестра до Люблина, с тем чтобы казаки находились под покровительством Турции, как данники. Наконец, они узнали, что турецкий посланник отправлен к Хмельницкому для заключения торгового и оборонительного договора. Венецианская война склонялась в пользу турок. Республика Св. Марка предлагала уже султану денежную сделку. Если бы Турция удосужилась на море, тогда силы её должны были обратиться к войне сухопутной, и всего скорее — к войне с Лехистаном, который пугал турок перемирием с казаками, готовыми сражаться из-за добычи под каким угодно знаменем.

Все это заставляло правительствующих панов торопиться с отправкою к Хмельницкому обещанных королем комиссаров. Но произошла остановка за деньгами. Поляки, предлагавшие хану, по уверению Хмельницкого, «большую казну», которую будто бы хан и получил от них, не имели в Коронном Скарбе и такой казны, чтобы дать на дорогу комиссарам!.. На эту ногу вечно хромала олигархическая республика, дававшая частным лицам скоплять в своих скарбовнях миллионы, и не умевшая пополнять недочеты государственного казначейства.

Королевские комиссары были набраны из остатков старорусской знати, растворившейся уже в польщизне, хотя некоторые почему-то, или для чего-то, сохраняли еще на себе образ древнего русского благочестия, отвергшись его духа, духа национальности. Первым и главным членом новой комиссии был назначен необходимый до конца панскому большинству Адам Свентольдич Кисель; вторым — его племянник; третьим — князь Четвертинский, четвертым — Березовский; пятым — Зеленский. Шестого, Войцеха Мясковского, по крестному имени католика, следовательно полного ляха, и только по-фальшивому — русина-недоляшка [90], придали к ним в виде надзирателя, как папского прозелита. Вместе с комиссарами отправилось в казацкую Украину более двадцати человек приоров, гвардианов и других ксендзов, как бы для того, чтобы представители римской проповеди в польско-русских областях видели собственными глазами результаты стараний братии своей разрушить в Малороссии греческую церковь руками её недавних отступников, и навязать римскую веру потомкам её исконных отрицателей.

Отступник русской веры и национальности, Войцех Мясковский, как и все колонизованные русичи, был чужд исторического разумения, того, что сделала из богатого и спокойного края римская проповедь вместе с немецким вероучением, отрицательно его же порожденным, да с польскою неурядицей. Такое разумение доступно только людям нашего времени, если они не фанатики ляхоманы и не архифанатики казакоманы. На руину чужой культуры в родном крае Мясковский взирал глазами сопутствовавших ему приоров, да гвардианов, — взирал глазами их питомицы, олигархически господствующей, шляхты. Он вел дневник новой комиссии изо дня в день, и в своем воззрении вдавался в такие же крайности, какие, в противоположном смысле, были свойственны воззрениям республиканцев-охлократов; но тем не менее сохранил для нас многие черты обеих борющихся республик. Я представлю эти черты, по возможности, его собственными словами. Пускай каждый свяжет их в уме своем с общим выражением польско-русской жизни, стремившейся к неразлучному слиянию в «русском море» наперекор всяким предусмотрениям и предотвращениям римско-польских политиков, — наперекор всем досадам и антипатиям, порожденым противоположностью церковной проповеди, и даже — различием исторической жизни со времен отдаленных.

Мясковский мог выехать из Варшавы едва через шесть недель после элекции, тогда как у другого правительства и шестидневная отсрочка была бы в этом случае медленностью непростительною. Его задержали «скарбовые люди» выдачею денег на издержки комиссии. Тем и начинает он дневник свой: «dla nierychlej odprawy Skarbu», давая этим знать, что повредило второй Киселевской комиссии со сторон правительствущих панов.

«Земский маестат (ziemska majestas)», по воле которого «цари царствуют (reges regnant)», и который «пред лицом Неба творит великих монархов (feste соеlо wielkich monarchiw kreujo)», как выражались ораторы на избирательном сейме, — этот шляхетский маестат сотворил великого монарха из маленького Яна Казимира, но не мог снабдить его средствами даже для комиссарского конвоя. Великий монарх повелел одному из своих верноподданных, литовскому гетману князю Радивилу, дать в провожатые Киселю с товарищи «200 коней», но верноподданный литворусс-кальвинист дал только десятка полтора конных татар (kilkanascie tylko koni Tatarow), найдя какую-то отговорку (wymowil sie z tej uczynnosci), вроде той, какою он оправдал жолнерское казакованье перед своим сановитым дедушкой.

Неутомимый в миротворной деятельности своей Кисель пустился в путь, не дождавшись денег. Мясковский, выехав наконец с деньгами 1 января 1649 года, догнал его 7-го в Кобрине, и вручил ему 10.000 злотых на эту дорогу.

Комиссары, с ассистенцией своей, двинулись далее, под прикрытием только сотни драгун, навербованных коштом познанского бискупа, Андрея Шолдрского. Конечно, бискупа интересовала поездка ксендзовской миссии больше, чем кальвиниста, к которому вовсе некстати обратился с повелением великий монарх.

10 января присоединился к ним киевский каштелян Бржозовский, то есть Березовский (которому Оссолинский исходатайствовал обещанную каштелянию, в полной уверенности, что он, вместе с Косом и Киселем, поможет ему устроить унию потверже Брестской).

14 января съехался с ними племяник Киселя, новгородсеверский хорунжий.

16 января прибыли комиссары в имение Киселя Гощу, которую называл он Гущею в польской переписке своей. Казатчина отхлынула за Случь, оставив по себе не изгладившиеся доныне следы пожаров и всяческого разорения. Несмотря на перемирие, край все еще волновался, как море после бури. По уцелевшим остаткам хозяйственной культуры бродили купы казацких подражателей, называемых вообще гультаями. Народ местами поразительно разбогател грабежом панских имений, местами терпел крайнюю бедность. Но каждый вдохновлялся живущею доселе пословицей: «Бог не без милости, а казак не без щастя». Неизвестно, как обстояло хозяйство в Гоще, но жена Киселя сопровождала его вместе с женами некоторых из его спутников, все еще не понимая, что такое собственно есть разнузданный казак, и надеясь присутствием своим смягчить полудиких бунтовщиков.

Через четыре дня комиссары гостили у князя Корецкого в Корце, где доселе видны остатки его замка. Корец стоит над рекой Случью. Это был крайний пункт, до которого смели возвращаться на свои пепелища отважнейшие колонизаторы наших пустынь по следам отлива руинной казатчины. Князь Корецкий, православный еще малорусс, с колонизационною деятельностью соединял охочекомонное казакованье, необходимое для отражения ордынских и домашних набегов. Полуверя и полунедоверяя прежним своим подданным, он собрал вокруг себя более 4.000 вооруженных осадников, из которых, одни боялись других, и потому повиновались князю осадчему. Дело в том, что князь Корецкий держал поближе к себе несколько сот надежных рубак, стрелков, копейников, и с их помощью обуздывал такую же сбродную дружину людей ненадежных, что делал, в больших размерах, и сам Хмельницкий, вверявший свою палатку и свой сон жолдовым татарам.

Целый день провели комиссары в Корце, и 21 января, переправясь в Звягле через Случь, вступили на территорию «удельного княжества казацкого», на границу Киевского воеводства, существовавшего фактически еще весною прошлого 1648 года.

Князь Четвертинский ездил к Хмельницкому в Чигирин с уведомлением о приближении королевских комиссаров и с приглашением в Киев на комиссию. По распоряжению гетмана, на границе его татаро-казацкого кочевья встретили комиссаров полковник Донец и сотник Тиша, с конвоем в 400 человек.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"

Книги похожие на "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пантелеймон Кулиш - Отпадение Малороссии от Польши. Том 2"

Отзывы читателей о книге "Отпадение Малороссии от Польши. Том 2", комментарии и мнения людей о произведении.