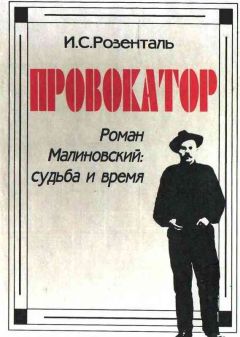

Исаак Розенталь - Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"

Описание и краткое содержание "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время" читать бесплатно онлайн.

В книге исследуется одна из наиболее скандальных и загадочных страниц революционного движения в России. Судьба полицейского агента и видного большевика Р. В. Малиновского рассматривается на фоне важнейших событий XX века, в связи с представлениями современников о соотношении политики и нравственности. Выясняются причины распространения провокаторства, особенности психологии провокаторов, преемственность между царской охранкой и органами ВЧК. Книга основывается на ранее недоступных историкам архивных документах.

Когда уже в достсталинский период в системе КГБ было создано пресловутое 5-е управление по борьбе с «идеологической диверсией», и Г.А.Арбатов предположил в беседе с Ю.В.Андроповым, что сотрудники комитета, призванные «работать» с интеллигенцией, будут действовать, подобно царским жандармам, такое сравнение покоробило председателя КГБ, он возразил: задуманное им — значительный шаг вперед от того, что практиковалось до его прихода в КГБ, это вовсе не жандармская деятельность[703]. Наконец, уже в «перестроечный» период один из высших руководителей КГБ В.Грушко находил странным употребление в печати слова «осведомитель», «почерпнутого из лексикона царской охранки и ежово-бериевского НКВД, с которыми мы не имеем ничего общего»[704].

Между тем заимствование худшего в опыте старого государственного аппарата началось в первые же месяцы советской власти. Бывший член Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства В.А.Жданов, которому было поручено ознакомиться с деятельностью ВЧК (составленная им записка датирована 11 июля 1918 г.), сообщал, что ВЧК унаследовала от охранки полную безгласность, тайну производства дел, недопущение защиты в процессе дознания и следствия, отсутствие права обжалования принятых решений. ВЧК, писал Жданов, применяет «самую откровенную и разнузданную провокацию через своих агентов», «все дела… вызваны провокаторской деятельностью сотрудников комиссии. В некоторых делах… эта деятельность доказана документально..» Больше того, продолжал Жданов, по сравнению с царской политической полицией чрезвычайные комиссии обладают гораздо большими полномочиями — вплоть до вынесения приговоров, в том числе смертной казни; над ними нет контролирующих органов; провокацию они допускают принципиально; состав ЧК гораздо невежественнее, особенно отдел но борьбе с контрреволюцией, и нередко «невежественные следователи идут на поводу у агентов-нровокато-ров, людей очень опытных и глубоко нечестных».

Жданов не ошибался. В протоколе заседания коммунистической фракции конференции чрезвычайных комиссий, состоявшегося 12 июня 1918 г., то есть до составления записки Жданова, было записано первым пунктом: «Секретными сотрудниками пользоваться»[705]. Очевидно, что это не директива на будущее, а требование не отказываться от их использования, несмотря на все возражения. Основываясь на своих наблюдениях, Жданов предсказывал, что в чрезвычайной комиссии «совьют гнездо себе люди, которые под покровительством тайны и безумной, бесконтрольной власти будут обделывать свои личные или партийные дела».

Все это, писал Жданов, дискредитирует советскую власть; он предлагал лишить ЧК права самостоятельно решать дела, обязав передавать их в определенный срок в соответствующий трибунал для гласного разбирательства, а также допустить защиту к участию в дознаниях[706].

Вопрос о составе чекистских кадров был предметом особого внимания новых властей. На открытые в 1918 г. инструкторские курсы ВЧК принимались члены РКП(б) «с образованием не ниже сельских школ»[707]. Вместе с тем записка Жданова подтверждает предположения относительно судьбы личного состава охранки. Сразу после Февральской революции Временное правительство упразднило департамент полиции, охранные отделения и отдельный корпус жандармов. К июлю 1917 г. среди служащих вновь образованного Главного управления по делам милиции 35,5 % составляли чиновники бывшего департамента полиции[708]. В кадетских кругах считалось несомненным, что Временное правительство допустило роковую ошибку, поддавшись общественному мнению и революционной демагогии: оно подорвало свои позиции, так как лишилось налаженного полицейского аппарата, а уволенные с полицейской службы влились «в ряды наиболее разбойных банд большевиков»[709].

Очевидно, это не относилось к руководителям царского полицейского ведомства, к самым видным провокаторам, к жандармским офицерам (П.П.Заварзин утверждал, что к концу гражданской войны их уцелело меньше 10 %, а начальник секретного отдела ОГПУ Т.Д.Дерибас называл в середине 20-х гг. в составе «многоликого объекта своей работы», то есть слежки, «40 тыс. царских охранников и провокаторов»[710]. С указанными оговорками факты участия тех или иных профессионалов из охранки в работе чрезвычайных комиссий не были невозможны, особенно на местах (прямую санкцию на их привлечение к работе в ВЧК ЦК РКП(б) дал в 1922 г.). Эти факты питали растущее разочарование в большевистском режиме: «… Прямо говорят, — писал Ленину большевик П.Г.Шевцов, — что нет диктатуры [пролетариата], есть «произвол обнаглевших отбросов интеллигенции с бывшими преступниками и аферистами — провокаторами и жандармами»[711].

Что касается контроля, то он стал устанавливаться лишь после официального превращения чрезвычайных комиссий в орудие красного террора. 2 ноября 1918 г. была образована соответствующая контрольно-ревизионная комиссия из представителей ВЦИК, ЦК и МК РКП(б), НКВД и Наркомюста[712]. К этому времени «злоупотребления» чрезвычайных комиссий были уже настолько очевидны, что о необходимости сузить полномочия комиссий заговорили сами большевики (например, Н.В.Крыленко и И.В.Цивцивадзе, отмечавший, что «ЧК не раскрывают преступления, но создают их», то есть действуют провокаторскими методами)[713]. Речь шла о необходимости хотя бы частичной реализации предложений типа предложений В.А.Жданова. Время от времени к ним возвращались, причем всегда больше других возражал Дзержинский.

Руководство ВЧК воспротивилось попыткам подчинить чрезвычайные комиссии советским органам или ограничить их полномочия, заявив, что тем самым деятельность «боевых органов пролетариата» будет сведена к нулю[714]. Осуществлялось лишь некоторое упорядочение их деятельности, исходя опять-таки из опыта охранки. Запись в дневнике директора библиотеки Румянцевского музея Ю.В.Готье точно фиксирует момент этого обращения: 16 октября 1918 г. заведующий следственной частью иногороднего отдела ВЧК М.К.Романов попросил Готье помочь найти «инструкции или правила для жандармов, чтобы правила эти, видоизменив, приложить к теперешнему хаосу, особенно чувствуемому в иногородних чрезвычайных комиссиях»[715]. По-видимому, тогда же сам Дзержинский привлек для консультаций находившегося под арестом В. Ф. Джунковского.

Так оправдалось предчувствие М.Осоргина — члена послефевральской «Комиссии по обеспечению нового строя», занимавшейся разбором «страниц позора старого режима» — документов московской охранки: «…Нарождающийся строй, воздвигнув свои новые тюремные камеры и здания сыска, использует и кладбища прошлого, найдя в них много для себя ценного и поучительного»[716].

Стихийное заимствование в первые месяцы советской власти приемов охранки сменилось систематическим освоением дореволюционного опыта, происходившим на фоне размывания, а затем и полной атрофии нравственных начал или хотя бы ограничителей в политике. Затруднения, с которыми сталкивалась охранка при вербовке осведомителей, были легко устранены, так как установка на массовость доносительства была дополнена фактической обязательностью доносов — сначала для коммунистов, а в 30-е гг. и для беспартийных. При этом число платных секретных сотрудников («сексотов», «негласных помощников», «внештатных сотрудников») непрерывно росло[717]. Зависимость между образовательным и нравственным уровнем личности, создававшая до революции у более культурных слоев населения известный иммунитет от соблазнов спецслужб, исчезла с истреблением и эмиграцией значительной части интеллигенции и с изменением в СССР общественного статуса этого слоя.

Качественно новые черты по сравнению с охранкой приобрела деятельность политической полиции и благодаря безбрежному расширению границ ее ведения, в чем современники убедились уже в 1918–1919 гг. «Революционная охранка ничем не отличается от жандармской. Прежде была в ходу «неблагонадежность». Теперь «контрреволюционность», — записал 16 марта 1919 г. В.Г.Короленко. В начале апреля он уточнил: «Контрреволюция» — это «не только поступок, не только образ действий, а и образ мыслей»[718].

Развитие органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ не было прямолинейным процессом, но колебания в смысле большей или меньшей подконтрольности высшим партийным инстанциям никогда не приводили к отказу от перлюстрации, слежки и провокации. Только провозглашение в 1989 г. горбачевским руководством КПСС идеи создания правового государства обозначило в качестве одной из практических задач радикальную реорганизацию советских спецслужб. На деле она началась лишь после августовских событий 1991 г. В 1993 г. было официально объявлено, что Министерство безопасности Российской Федерации не является механическим преемником КГБ СССР и что прежние структуры политического сыска полностью ликвидированы[719]. Реальная степень перемен уже тогда оценивалась общественностью в лучшем случае сдержанно. Весьма характерна и публичная апелляция работников обновленного ведомства к авторитету Зубатова, сменившая традицию отмежевания от наследства охранки и отразившая их стремление найти опору ведомственному интересу в рамках очередной переоценки истории, нового конъюнктурного «опрокидывания» политики в прошлое[720].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"

Книги похожие на "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Исаак Розенталь - Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"

Отзывы читателей о книге "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время", комментарии и мнения людей о произведении.