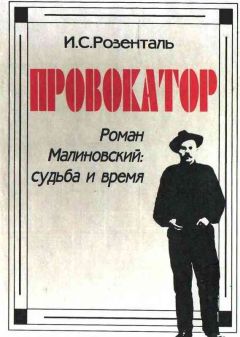

Исаак Розенталь - Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"

Описание и краткое содержание "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время" читать бесплатно онлайн.

В книге исследуется одна из наиболее скандальных и загадочных страниц революционного движения в России. Судьба полицейского агента и видного большевика Р. В. Малиновского рассматривается на фоне важнейших событий XX века, в связи с представлениями современников о соотношении политики и нравственности. Выясняются причины распространения провокаторства, особенности психологии провокаторов, преемственность между царской охранкой и органами ВЧК. Книга основывается на ранее недоступных историкам архивных документах.

«Биржевые ведомости» успели дойти до ссыльных большевиков-депутатов Думы, М.К.Муранов прислал в редакцию из Сибири возмущенный протест. Бурцев, ознакомившись с письмом Муранова, назвал его «легкомысленным»[616]. Но заграничный большевистский «Социал-демократ» продолжал упорствовать: обвинения против Малиновского «абсолютно вздорны», утверждалось в последнем номере газеты, вышедшем за месяц до Февральской революции»[617]. Авторами опровержения и на этот раз были Ленин и Зиновьев.

Свержение монархии сделало, наконец, тайное явным. Революция оказалась скоротечной, в ходе ее начались стихийные разгромы полицейских учреждений; при этом погибло множество документов, к чему приложили руку и сами кровно заинтересованные в этом охранники. Особенно велики были потери в главных центрах политического сыска — в Петрограде и в Москве, где сосредотачивались и наибольшие массивы документации.

…В громадный костер во дворе Московского охранного отделения сбрасывали со второго этажа полицейские дела, альбомы с фотографиями «государственных преступников», книги из библиотеки нелегальных изданий. Из толпы кричали: «Ура! Жгите, чтоб следа не осталось! Рвите в клочья!» Кое-кто выхватывал из огня листы дел «на память». Прибывших через полчаса пожарных долго не подпускали к зданию, а потом все, что при тушении пожара было залито водой, смерзлось на пятнадцатиградусном морозе. Корыстный умысел охранников — именно они начали еще ночью уничтожать секретные документы, а затем затесались в толпу — соединился с наивной надеждой малограмотного обывателя — одним разом покончить со злом, воплощенным будто бы в казенных бумагах. Когда через несколько дней уцелевшие документы перевезли из полусгоревших помещений охранки в читальный зал Исторического музея, среди них не оказалось личных дел секретных сотрудников, агентурных записок и тому подобных документов. Наполовину погибла библиотека, сильно пострадал фотографический отдел, но негативы остались[618].

Сгорела большая часть документов и Петроградского охранного отделения, тоже в результате усилий заинтересованных в этом лиц. Погромы сыскных учреждений происходили и в провинциальных городах. Везде жандармы старались прежде всего избавиться от документов, изобличавших секретных сотрудников и их самих.

Но уничтожить все следы своей деятельности они были не в силах. В Петрограде сохранились, в частности, архивы особого отдела департамента полиции, спасенные сотрудниками Пушкинского Дома[619] (впоследствии, на рубеже 20—30-х гг. хранение этих и других якобы скрытых от советского правительства исторических документов в Пушкинском Доме и в Археографической комиссии Академии наук было использовано как предлог для фабрикации так называемого «Академического дела», жертвами которого стали представители гуманитарной интеллигенции старой школы[620]).

4 марта Временное правительство образовало по предложению министра юстиции А.Ф.Керенского Чрезвычайную следственную комиссию «для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих высших должностных лиц, как гражданских, так и военного и морского ведомств»[621]. Предметом особого ее внимания сразу же стала секретная деятельность департамента полиции, и вскоре началась публикация списков разоблаченных провокаторов. Списки составляла действовавшая при Чрезвычайной комиссии Особая комиссия для обследования деятельности департамента полиции и подведомственных ему учреждений во главе с П.Е.Щеголевым, временно распоряжавшаяся архивами департамента. В списках, насчитывавших десятки имен, были и те, кого уже подозревали, но, главным образом, числившиеся до самого последнего момента противниками старого режима; предательство их, в том числе и Малиновского, было подтверждено теперь документально.

Обилие открывшихся фактов позволило уже тогда прийти к некоторым обобщающим выводам. М.Осоргин писал, например, что сами охранники «в личных выгодах поддерживали в России напряженное, хотя и не всегда нормальное и здоровое, революционное брожение»; он утверждал, что были нередки нелегальные организации и группы, где 50–75 % членов являлись сотрудниками охранки[622].

Ленин и его товарищи, возвращавшиеся из эмиграции, узнали о разоблачении Малиновского в Торнео — пограничном городе в Финляндии, из заметки Каменева «Иуда», напечатанной 26 марта в «Правде», — это известие, вспоминал Зиновьев, их ошеломило.

Листая в полутемном зале станции русские газеты и наткнувшись на эту заметку, Ленин «побледнел. Встревожился ужасно… Несколько раз Ильич с глазу на глаз возвращается к этой теме. Короткими фразами. Больше шепотом. Смотрит в глаза. «Экий негодяй! Надул-таки нас. Предатель! Расстрелять мало»[623].

Второе по счету официальное расследование дела Малиновского несравнимо по своим результатам ни с первым, ни с третьим. Чрезвычайная следственная комиссия, опиравшаяся на неограниченную поддержку новой власти, располагала возможностями, каких не могло быть у эмигрантов. Разместилась она в Зимнем дворце. «Подымаюсь по лестнице — комнаты направо, комнаты налево, — везде строчат, гудят, как шмели, трещат машинки. Десятки судей, прокуроров, председателей судов, палат пристегнуты сюда в качестве профессиональных работников», — так описывал свои первые впечатления С.А.Коренев — один из 25 (по другим данным — 59) «пристегнутых» к комиссии следователей[624]. Расследование 1917 г. выделяется и количеством допрошенных по делу Малиновского свидетелей (до трех десятков), и общим объемом времени, затраченного на выяснение всех обстоятельств дела, — расследование продолжалось до осени. Тот факт, что сам Малиновский оставался вне пределов досягаемости, существенно не повлиял на доказательную силу выводов, полученных путем сопоставления свидетельских показаний и документов, впервые извлеченных из полицейских архивов.

Истории провокаторства Малиновского комиссия отвела большое место в допросах бывших руководителей полицейского ведомства — С.П.Белецкого, С. Е.Виссарионова, А.А.Макарова, И.М.Золотарева, В.Г.Иванова, А.Т.Васильева, А.П.Мартынова и других. Из действующей армии вызвали В.Ф.Джунковского. Дважды был допрошен В.Л.Бурцев. Из меньшевиков допросили Н.С.Чхеидзе, А.М.Никитипа, В.Н.Малянтовича, В.Ф.Плетнева, А. Г.Козлова, Б. И.Горева, а также принадлежавших раньше к большевистской партии И.П.Гольденберга, А.А.Трояновского и И.Т.Савинова. Дали показания В.И.Ленин, Г.Е.Зиновьев, И. К. Кру некая, В.П.Ногин, А.И.Рыков, II. И. Бухарин, А.В.Шотман, Е.Ф.Розмирович, Я.М.Свердлов, А.Е.Бадаев, М.К.Муранов. Допросы проводились не только в Петербурге, но и в Москве. Г.И.Петровского должен был допросить — «для ускорения дела» — якутский прокурор, но к тому времени, когда поручение пришло в Якутск, Петровский уже уехал в Европейскую Россию и найти его не удалось[625]. Со своей стороны большевики выразили готовность принять все меры к розыску документов, оставшихся за границей, и немедленно передать их в комиссию[626] {4} [627]

Как бы параллельно действовал В.Л. Бурцев, которому было разрешено посещать места заключения и беседовать с охранниками и провокаторами. Поглощенный этой привычной для него работой, он, однако, выражал возмущение условиями их содержания — «грязь, часто голод, скученность и т. д.», в таких условиях «и нам редко приходилось сидеть при царском режиме». Однако ускорить решение дел, как предлагал Бурцев, не удалось, ни один судебный процесс при Временном правительстве так и не состоялся. Желание во всем разобраться казалось важнее осуждения или оправдания конкретных лиц.

И все же нельзя не согласиться с мнением, высказанным еще в 20-е гг.: в работе Чрезвычайной следственной комиссии «юриспруденция»… непосредственно подчинялась политике», а допросы, касавшиеся Малиновского, велись так, чтобы, «зацепившись за Малиновского, протянуть нити от департамента полиции ко всей партии большевиков»[628]. Состав комиссии этому способствовал: среди ее членов преобладали меньшевики или близкие им деятели (Н.К.Муравьев, В.Н.Крохмаль, Н.Д.Соколов, Н.С.Каринский, П.Е.Щеголев и др.).

Зиновьев, ознакомившись с опубликованными в советское время стенограммами допросов, возмущался «шуточкой» председателя комиссии Муравьева, когда тот, допрашивая Бурцева, впервые изменил обычной для него солидной манере: «Теперь перейдем к очень для нас интересной теме о Малиновском. Это — модерн»[629]. Дело, конечно, не столько в игривом тоне Муравьева, сколько в открытом противостоянии большевиков, с момента приезда Ленина, всем другим партиям и государственным структурам. Зиновьев переносил это противостояние и на комиссию; во время допроса он держался подчеркнуто вызывающе: «Голова у него задрана кверху, развалился в кресле, курит, на предлагаемые ему вопросы отвечает нехотя, а то и вовсе не отвечает…», — вспоминал следователь Коренев[630].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"

Книги похожие на "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Исаак Розенталь - Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время"

Отзывы читателей о книге "Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время", комментарии и мнения людей о произведении.