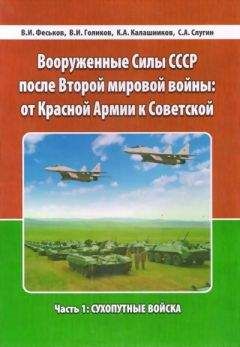

Виталий Феськов - Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской"

Описание и краткое содержание "Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской" читать бесплатно онлайн.

Данное издание открывает серию книг, посвящённых Вооружённым Силам СССР после Второй мировой войны. На фоне обобщенных данных более чем 45-летнего исторического пути Вооружённых Сил СССР, раскрывающих основные этапы их строительства и военно-технического обеспечения, наличие боевой группировки сил и средств, состав высшего военного руководства, показана история Сухопутных войск Советской Армии. Часть 1 (Сухопутные войска) знакомит с данными по составу групп войск, округов, армий, корпусов и дивизий Советской Армии в период 1945-1991 гг., их нумерацией, вооружением, дислокацией, наградами и почетными наименованиями. Приведен достаточно полный перечень всех армий, корпусов, дивизий, бригад и полков Сухопутных войск.

Монография предназначена для специалистов-историков, музейных работников, организаций РОСТО, военных комиссариатов по проведению военно-патриотической работы с допризывной молодёжью, а также для преподавателей, аспирантов, курсантов и слушателей военно-учебных заведений, студентов вузов и всех интересующихся военной историей СССР. Она может быть использована в ходе проведения общественно-государственной подготовки личного состава Российской Армии.

Советские военнослужащие, направленные в другие государства, обычно носили форму одежды страны пребывания. На боевых и военно-транспортных самолетах, пилотируемых нашими летчиками, как правило, были опознавательные знаки страны пребывания. А в Афганистане и Венгрии форма одежды личного состава наших формирований и опознавательные знаки на боевой технике не изменялись.

Личный состав формирований, участвовавших в боевых действиях за рубежом, периодически заменялся. Так, в Афганистане эта происходило через два года для офицеров и через полтора года для солдат и сержантов срочной службы, предварительно прошедших шестимесячную подготовку в учебных центрах. В Египте замена личного состава частей ПВО шла через год, а в Северной Корее части и соединения вместе с техникой и личным составом обновлялись полностью через 8-14 месяцев. Сроки командировки военных советников и специалистов менялись в зависимости от обстановки. Обычно с семьями они направлялись на два года, а без семей — на год. На должности военных советников назначались генералы и офицеры, а военными специалистами направлялись не только офицеры, но порой сержанты и солдаты срочной службы (например, механики самолетов, ремонтники боевой техники и т.п.) [462, с. 144-146].

Приложение 1.7. Схема организации стратегического руководства Вооружёнными Силами СССР в конце 1960 — начале 1990-х гг.Оперативно-стратегические объединения непосредственного подчинения Минобороны

Примечания:

Курсивом отмечены объедения, прекратившие существование или переформированные (переименованные) до конца 1991 г.

1 До 1978 г. КГБ находился при Совете Министров СССР.

2 Гражданская оборона СССР в 1971 г. была передана в ведение Минобороны.

3 ЗакВО в 1992 г. был преобразован в Группу российских войск в Закавказье (ГРВЗ).

4 САВО выделен в 1969 г. из ТуркВО и в 1989 г. слит с ним же — подчинялся непосредственно Минобороны СССР. В этот период 73–я ВА подчинялась САВО, а в ТуркВО имелись окружные ВВС, которые в 1988-1989 гг. носили статус 49-й ВА.

5 Бакинский округ ПВО (БО ПВО) прекратил существование в 1980 г., в 1989 г. на бывшей его базе создана 19-я армия ПВО.

6 ПрибВО 15.11.1991 г. был преобразован в Северо-Западную группу войск (СЗГВ).

7 ПриВО и УрВО 01.09.1989 г. слиты в один Приволжско-Уральский военный округ.

8 Управление начальника космических сил (УНКС) в 1986 г. было передано в непосредственное ведение Минобороны СССР.

Приложение 1.8. Схема организации руководства Министерством обороны СССР в конце 1980-х гг.Глава 2

Организация стран-участников Варшавского договора и Вооружённые силы союзников СССР в 1945-1991 гг.

Незавершенность решения некоторых вопросов между союзниками по антигитлеровской коалиции, которая не столь явно просматривалась в период ведения боевых действий против стран оси — Германии и Японии, дала себя знать острым обострением уже в майские дни 1945 г., инициатором которого стали США и Англия. Полуофициальное признание правительства Деница, преемника Гитлера, подписание без участия советских представителей так называемой в дальнейшем «предварительной капитуляции», сохранение некоторых из частей бывшего вермахта и создание новых на территории, оккупированной войсками западных союзников, не могло не вызвать резкой реакции со стороны СССР. Фактически в эти дни и началась знаменитая «холодная война», официально закрепленная в 1946 г. речью Черчилля в Фултоне. Поэтому нет ничего удивительного, что и неторопливый вывод в 1946 г. советских войск из Ирана, и создание в противовес уже созданному на западной территории Германии новому немецкому государству второго, но в восточной части (вылившееся в знаменитый «берлинский кризис» 1948 г.), и целый ряд других моментов, были ответными шагами СССР в начавшемся противостоянии. Причем соединения советских войск, а также отдельные подразделения и военнослужащие (последние чаще всего в качестве советников) в той или иной степени участвовали во многих конфликтах второй половины ХХ века (см. прил. 1.6).

В результате ратификации западными государствами Парижских соглашений 1954 г., предусматривавших образование Западноевропейского союза — объединенного блока европейских империалистических держав и США, ремилитаризацию Западной Германии и включение её в НАТО, произошло усиление опасности развязывания новой мировой войны и возникновения угрозы безопасности социалистических стран. С целью защиты социалистических завоеваний, обеспечения мира и безопасности в Европе 14 мая 1955 г. в Варшаве был подписан Варшавский договор (ВД) — договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный:

– Народной Республикой Албания (прекратила участие в деятельности в структуре ВД в 1961-1962 гг. из-за идеологических разногласий; формально вышла в 1968 г. после ввода войск ОВД в Чехословакию);

– Народной Республикой Болгария (HPБ);

– Венгерской Народной Республикой (ВНР);

– Германской Демократической Республикой (ГДР) (вопрос об участии ГДР в мероприятиях, касающихся Вооружённых сил, был рассмотрен на Пражском заседании стран ВД после принятия в 1956 г. закона о создании её Национальной Народной армии);

– Польской Народной Республикой (ПНР);

– Социалистической Республикой Румыния (СРР);

– Союзом Советских Социалистических Республик (CCCP);

– Чехословацкой Социалистической Республикой (ЧССР).

Договор вступил в силу 5 июня 1955 г. после передачи ратификационных грамот всеми участниками ВД на хранение правительству Польской Народной Республики [19, т. 2, с. 20]. Он был рассчитан на 20 лет, а для тех участников, которые за год до истечения срока не заявят о его денонсации, Договор оставался в силе ещё на 10 лет. В 1985 г. высшие государственные деятели стран-участниц Варшавского договора подписали в Варшаве протокол о продлении срока действия Договора ещё на 20 лет с возможностью сохранить его силу и на последующие 10 лет.

Высшим политическим органом Организации Варшавского договора стал Политический Консультативный Комитет (ПКК), в состав которого входили: партийные руководители стран-участниц ОВД, председатели Совета Министров, министры иностранных дел, министры обороны этих же стран. Задачей ПКК являлась разработка единой стратегии по отношению к военно-политическим мировым угрозам. ПКК принадлежало персональное право назначения Главнокомандующего и начальника Штаба Объединенными Вооружёнными Силами (ОВС) [588, с. 142].

Военную часть ОВД составляло Объединенное командование Вооружёнными силами (ОКВС), в состав которого входили Главнокомандующий ОВС, начальник Штаба ОВС, заместители Главнокомандующего — министры обороны или другие военные руководители государств — участников Договора, на которых возлагалось командование Вооружёнными силами каждого государства — участника Договора, выделенными в состав Объединенных Вооружённых сил [156, с. 16]. Первым Главнокомандующим ОВС стал Маршал Советского Союза И.С. Конев (1955-1960 гг.).

Объединенные Вооружённые силы состояли из выделенных сил и средств из состава Вооружённых сил отдельных стран-участниц ОВД. Контингенты войск и сил, выделяемых каждой страной в состав ОВС, в мирное время оставались в подчинении своих национальных командований, а их деятельность регламентировалась соответствующими законами, положениями и воинскими уставами своих стран. Их численность согласовывалась двусторонними договорами между Правительством СССР и правительствами остальных стран. Договоры, как правило, обновлялись раз в пять лет, что было связано с разработкой планов развития Вооружённых сил отдельных стран в очередных пятилетках. В мирное время в составе ОВС ОВД находились лишь самые подготовленные воинские части. При начале агрессии выделенные войска и сипы предназначались для ведения совместных действий в составе коалиционных группировок.

Штаб ОВС как орган управления Главкома ОВС был образован в мае 1955 г. Он первоначально состоял только из советских генералов и офицеров и до 1969 г. составлял структурное подразделение Генерального штаба BC СССР (10-е управление). Первым начальником Штаба ОВС являлся генерал армии А.И. Антонов (1955-1962 гг.). В 1969 г. был создан самостоятельный Штаб ОВС, ставший рабочим органом Комитета министров обороны (КМО) ОВД, в состав которого включили представителей Генеральных штабов государств-участников Договора.

Таблица 2.1

Руководители Объединенного командования Вооружёнными силами в 1955-1991 гг.

Фамилия, имя, отчество Воинское звание Период в должности Источники Главнокомандующий ОКВС - Первый заместитель министра обороны СССР Конев Иван Степанович Маршал Советского Союза 14.05.1955-00.07.1960 [59, с. 101] Гречко Андрей Антонович Маршал Советского Союза 00.07.1960-12.04.1967 [59, с. 59] Якубовский Иван Игнатьевич Маршал Советского Союза 12.04.1967-30.11.1976 [81, с. 845] Куликов Виктор Георгиевич генерал армии, с 14.01.1977 г. Маршал Советского Союза 03.01.1977-24.01.1989 Лушев Пётр Георгиевич генерал армии 24.01.1989-26.04.1991 Начальник штаба - Первый заместитель Главнокомандующего Антонов Алекскей Иннокентьевич генерал армии 14.05.1955-18.06.1962 [81, с. 38-39] Батов Павел Иванович генерал армии 05.09.1962-26.10.1965 [59, с. 20] Казаков Михаил Ильич генерал армии 26.10.1965-03.08.1968 [59, с. 87; 85, с. 121] Штеменко Семён Михайлович генерал армии 03.08.1968-23.04.1976 [ЦАМО РФ, КУОС: УПК Штеменко С.М.] Грибков Анатолий Иванович генерал-полковник, с 29.10.1976 г. генерал армии 23.04.1976-24.01.1989 Лобов Владимир Николаевич генерал-полковник, с 15.02.1989 г. генерал армии 24.01.1989-06.05.1991С согласия правительств государств-участников ОВД в союзные армии были направлены представители Главнокомандующего ОВС. На эти должности назначались видные советские военачальники, которые оказывали национальным командованиям помощь в подготовке войск (сил), выделенных в состав ОВС, и являлись связующим звеном между Объединенным и национальными командованиями.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской"

Книги похожие на "Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виталий Феськов - Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской"

Отзывы читателей о книге "Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской", комментарии и мнения людей о произведении.