Елена Клепикова - Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества"

Описание и краткое содержание "Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества" читать бесплатно онлайн.

Владимир Соловьев близко знал Иосифа Бродского с ленинградских времен. Этот том – итог полувековой мемуарно-исследовательской работы, когда автором были написаны десятки статей, эссе и книг о Бродском, – выявляет пронзительно-болевой камертон его жизни и судьбы.

Не триумф, а трагедия, которая достигла крещендо в поэзии. Эта юбилейно-антиюбилейная книга – к 75-летию великого трагического поэта нашей эпохи – дает исчерпывающий портрет Бродского и одновременно ключ к загадкам и тайнам его творчества.

Хотя на обложке и титуле стоит имя одного ее автора, она немыслима без Елены Клепиковой – на всех этапах создания книги, а не только в главах, лично ею написанных. Как и предыдущей книге про Довлатова, этой, о Бродском, много поспособствовала мой друг, замечательный фотограф и художник Наташа Шарымова.

Художественным редактором этой книги в Нью-Йорке был талантливый фотограф Аркадий Богатырев, чьи снимки и коллажи стали ее украшением.

Я благодарен также за помощь и поддержку на разных этапах работы

Белле Билибиной, Сергею Браверману, Сергею Виннику, Саше Гранту, Лене Довлатовой, Евгению Евтушенко, Владимиру Карцеву, Геннадию Кацову, Илье Левкову, Маше Савушкиной, Юрию Середе, Юджину (Евгению) Соловьеву, Михаилу Фрейдлину, Науму Целесину, Изе Шапиро, Наташе Шапиро, Михаилу и Саре Шемякиным, а также моим постоянным помощникам по сбору информации X, Y & Z, которые предпочитают оставаться в тени – безымянными.

Естественно, право эмиграции должно быть всеобщим, хотя сама по себе эмиграция противоречит драконовским законам нашего государства. Нельзя поддерживать давление в сообщающихся сосудах, если один из них дал течь.

Я, однако, спокоен: запереть эту дверь уже невозможно – по той причине, что ее больше не существует; не хозяева ее открыли, а гости выломали, сытые по горло опасным и затянувшимся гостеприимством своих хозяев, к счастью, временных.

Говоря так, я не противопоставляю евреев русским. Я говорю об отъезжающих и остающихся, независимо от происхождения тех и других.

Тот же Саша – плоть от плоти этой страны: он вырос здесь, ища компромисс между «можно» и «нельзя», и иной жизни не представляет и боится, ибо иная жизнь – не обязательно там, но и здесь – потребовала бы полной душевной перестройки, пришлось бы начинать все сначала. А Саша живет прежними завоеваниями, процентами с добытой славы. Свободной конкуренции он боится, потому что вся его жизнь – это избегание проблемы выбора даже в тех ограниченных пределах, в которые эта проблема втиснута у нас в стране. Саша – изоляционист, и будь его воля, он бы самолично запретил эмиграцию.

Здесь свой денежный курс, условный и не имеющий отношения ни к международной валютной системе, ни к ценностной шкале, ни к истинной иерархии. И Сашей в этой условной денежной системе, установленной свыше и произвольно, честным трудом накоплен некий капитал, и вот оказывается, что эти деньги – трын-трава, бумажки, как в волшебном магазине у Воланда, условные знаки, и цена им – ломаный грош. Как только кончается полная изоляция государства – а она кончилась с началом эмиграции (не еврейской, а литературной), – мгновенно обесценивается его автономный ценностный курс, ибо связь, даже минимальная, требует приведения отечественной системы в соответствие с мировой.

Я сейчас говорю не об экономике, но о литературе.

Когда из Советского Союза был изгнан Солженицын, а из Ленинграда Бродский, Саша, как и все мы, почувствовал сейсмический толчок, но вместо того чтобы снести накопленный им капитал из обесцененных денег в макулатурный пункт и начать жизнь сначала, продолжал с еще большим рвением собирать разноцветные бумажки, которые когда-то считались деньгами. Он испугался и засуетился – таким трудом давшаяся ему слава текла сквозь пальцы и не было сил удержать ее.

Я ловлю себя сейчас на том, что мой подбор свидетельств и аргументов слишком тенденциозный, односторонний, умышленный. Справедливости ради скажу, что Саша приобрел себе место и имя в литературе честным путем, я в этом уверен. Ему крупно повезло: он вытащил счастливый билет, вышел один сборник его стихов, другой, третий – это и в самом деле было похоже на чудо, потому что в тех старых своих стихах Саша шел своей дорогой, не оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на широкую магистраль, которая гостеприимно расстилалась перед ним и по которой, дружно печатая шаг, маршировала в одном направлении официальная советская поэзия, а в противоположном, ей навстречу, но по тому же хорошо укатанному шоссе – фрондерская. Парадокс Саши, однако, в том, что то, что шло ему прежде на пользу, сейчас – во вред. Личное свое везение, случайность, оговорку судьбы он счел закономерностью, возвел в закон и стал все делать – и с каждым днем все больше и больше, – чтобы удержать чудо судьбы в своих руках. Он сделал для себя счастливое исключение из всеобщего правила, хотя как раз это исключение своей случайностью и кратковременностью доказывало неизбежность правила. Как Фауст, мгновению он решил придать черты вечности – так возникла теория микроклимата: всем плохо, а мне хорошо, значит, моя форма жизни – идеальная, и если бы все жили, как я, то всем было бы хорошо, как мне.

Кончилось это тем, что феномен судьбы он подменил стратегией ума.

Такова механика производства из тихих еврейских мальчиков государственных поэтов.

Стихи Саши теряли свою оригинальность и становились все хуже и хуже – и по государственному в них пафосу, и по их качеству: Саша дублировал либо свои прежние стихи, либо чужие, в том числе Бродского, пытаясь в благополучную свою судьбу круглого отличника вписать, втянуть, насильно втащить трагическую судьбу отщепенца и изгнанника. Доживу ли я до того момента, когда он и будущую славу Бродского приспособит к своим нуждам?

После Сашиных стихов к стихам Бродского припадаешь как к источнику: после копии – к оригиналу.

Бродский был первооткрывателем, Саша популяризатором. При нормальной и открытой литературной ситуации все бы встало на свои места. Но когда оригинал держат втайне от читателя, репродукция выдает себя за оригинал, а настоящий оригинал, будь он даже напечатан когда-нибудь, сочтен будет копией. Это страшная подмена настоящего мнимым, косматого Исава – гладким Иаковом…

Однако даже не в этом суть.

В Саше от природы не было трагизма. Он редчайшее явление советской действительности – удачник, и его судьба – пир во время чумы.

Но из истории литературы Саша знал, что не бывает счастливых поэтов, что счастье хорошо в жизни и немыслимо в поэзии.

Улыбке я предпочитаю смех – в нем трагическая изнанка и горький осадок.

Наперекор фактам, наперекор жизни, наперекор истории Саша таки изобрел некую теорию о незамутненно-счастливых поэтах и чуть ли не литературный ряд из них выстроил – от Дельвига и Фета до Ахматовой и Кузмина – в пику всяким там Мандельштамам и Цветаевым, и к этому классическому ряду сам пристроился с восторгом в душе и улыбкой на устах.

Как нас раздражала эта его улыбка на все случаи жизни – умирал ли кто у нас из близких либо доблестные наши войска вступали в столицу Чехословакии, да мало ли! Человек окружен трагическим кольцом, а Саша предпочитал этого не замечать и был неунывающим оптимистом во что бы то ни стало, что играло не последнюю роль в той если не любви, то терпимости, с которой относились к нему городские власти, ибо официальное бодрячество он подтверждал добровольно и утонченно.

Любая жалоба для него – хула на действительность, любая трагедия – натяжка и поза, пессимизм – отказ от гармонии и повреждение миропорядка.

Упаси меня, Боже, я не за счастье его осуждаю, а за неверие в чужое несчастье, за отрицание чужой трагедии, за несочувствие, за равнодушие, за защитную броню, за стальной характер и за далеко не всегда уместный оптимизм.

Сашино довольство жизнью вошло у нас в поговорку. Давид Яковлевич Дар рассказал как-то – мне при Саше, – как в пору литературного своего дебюта Саша к нему этаким петушком приходил, подпрыгивал:

– Что это вы, Саша, все такой радостный – хоть бы тень по лицу пробежала?

– А зачем тень, Давид Яковлевич, неоткуда тени взяться, все хорошо.

– Ну так уж и все – неужели вы всем довольны, Саша?

– Всем, Давид Яковлевич, всем!

– А вот вы роста маленького, женщины вас не любят, наверное…

– Любят, Давид Яковлевич, я только что женился на красавице и выше меня ростом, представляете!

– А вот стихи, Саша, небось, не все печатают?

– Все, Давид Яковлевич, сейчас сборник выходит – почти все, что написал, все вошло.

Давид Яковлевич не выдерживает:

– Ну а жидом, Саша, вас кто-нибудь, черт побери, называл?

– Нет, Давид Яковлевич, никто ни разу, никогда.

– А вдруг назовут?

– Не назовут, Давид Яковлевич, я не чувствую себя евреем. Я только по паспорту еврей, а так нет. Да я и не люблю евреев, мне даже обидно, что я еврей.

Я помню, как мы с ним впервые поссорились, когда я шутя, играя в карты, назвал его Александром Соломоновичем, каков он и есть в паспорте, хотя всем устно представляется и в книжках пишет, что Александр Семенович. Я знал, сколько мук ему стоит при заполнении разных денежных ведомостей предупреждать, что в бумагах он «Соломонович», а в жизни и в литературе «Семенович» – и что это ему дает, когда у него такая еврейская фамилия?

Когда я отпустил свои пышные усы, в которых хожу по сию пору, изредка подравнивая их под нажимом Лены Клепиковой, и все мои косные приятели усы мои дружно осудили, Вы один, Саша (я встретил Вас в редакции «Невы» и потом мы ехали куда-то в троллейбусе), поддержали их и одобрили. А на мой удивленный возглас, оглянувшись, обещали объяснить, когда выйдем и останемся tête-à-tête. И объяснили, уже на улице, но все равно шепотом: в усах я меньше похож на еврея, чем без оных.

Я хотел их немедленно сбрить, но, поразмыслив, оставил.

А как Вы меня уговаривали не переезжать в Москву, когда я безнадежно тосковал по столице, чтобы не узнали, что критик Владимир Соловьев еврей.

Ах, Саша, Саша – что за секрет Полишинеля…

Мы вели с Вами семинар поэтов Северо-Запада – нам попалась на редкость бездарная «армия поэтов». Единственное исключение – Ася Векслер, не ахти что, но хоть литературно грамотная. К тому же Ваша эпигонка – эпигонка эпигона. Как и Вы, небольшого роста, да и фамилии Кушнер и Векслер составляли какую-то странную пару. Мы имели право рекомендовать стихи участников для публикации в журналах и в «Дне поэзии». Естественно, я предложил Асю Векслер. Вы наотрез отказались меня поддержать. Я подумал было, что Вы стесняетесь пародии на себя. Известно ведь, что один литературный герой даже убил на дуэли человека, который компрометировал его пародийным сходством: Печорин – Грушницкого. Это было бы понятно, объяснимо. Но Вы снова перешли на шепот, когда мы поздно вечером вышли из Дома писателей:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

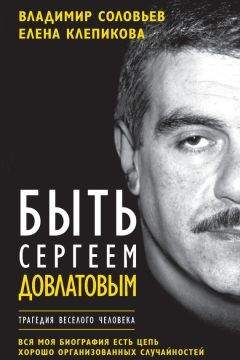

Похожие книги на "Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества"

Книги похожие на "Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Елена Клепикова - Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества"

Отзывы читателей о книге "Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества", комментарии и мнения людей о произведении.