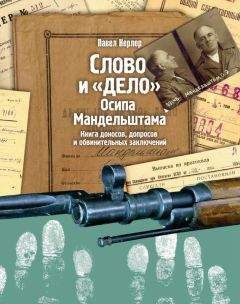

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений"

Описание и краткое содержание "Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений" читать бесплатно онлайн.

Осип Мандельштам всегда был в достаточно напряженных отношениях с властями. Еще до революции за ним присматривала полиция, подозревая в нем возможное революционное бунтарство. Четырежды его арестовывали: дважды в 1920 г. (в Феодосии – врангелевцы и в Батуме – грузинские меньшевики), в третий раз ОГПУ в Москве в 1934 г. и в четвертый – НКВД в доме отдыха «Саматиха» в Мещере в 1938 г. Всем репрессиям против поэта, в том числе и неосуществившимся, посвящена эта книга. Она выстроена хронологически – в порядке развертывания репрессий или усилий по их преодолению (например, по реабилитации). Каждая глава имеет организационную привязку – к конкретному карательному или иному органу, осуществлявшему репрессию или реабилитацию. Каждая содержит в себе текстовую и документальную части, причем большинство документов полностью публикуется впервые. Глава о дореволюционном надзоре за Мандельштамом (далее О.М.) в Финляндии написана Д. Зубаревым и П. Нерлером, о «мандельштамовском эшелоне» – П. Нерлером и Н. Поболем, все остальные тексты написаны П. Нерлером. Книга проиллюстрирована фотографиями и документами из публикуемых «дел» и рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

Первое издание книги (М.: Петровский парк (при участии «Новой газеты»), 2010) вошло в шорт-лист премии «НОС» («Новая словесность») за 2011 год и заняло в нем второе место. Второе основательно переработано и ощутимо дополнено.

Главным содержанием «мы» в 30-е годы определенно становится семья – его союз с женой: «куда как страшно нам с тобой…», «мы с тобой на кухне посидим…», «нам попался фаэтонщик…», «мы с тобою поедем на "А" и на "Б"...», «Есть у нас паутинка шотландского старого пледа…» (реже, но это двойственное «мы» возникает и в Воронеже: «А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах… Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам» – перекличка с «Камой», где О.М. «плыл по реке с занавеской в окне, с занавеской в окне, с головою в огне. А со мною жена пять ночей не спала, Пять ночей не спала, трех конвойных везла»).

Свое прежнее разночинское «мы» Мандельштам тоже не забыл, но он переоценивает его и относится к нему крайне критически: «были мы люди, а стали людье…», «есть блуд труда и он у нас в крови…», «о, как мы любим лицемерить…». Самое широкое «мы», на которое Мандельштам еще соглашается в начале 30-х годов, это «мы» зрителей картин, читателей стихов и слушателей мызыки: «художник нам изобразил…», «а еще над нами волен Лермонтов, мучитель наш…», «рассказывай еще – тебя нам слишком мало…», «нам с музыкой-голубою не страшно умереть…», отчасти и «есть между нами похвала без лести…».

В это же самое время в «Ламарке» впервые возникает совершенно новое и, может быть, наиболее радикальное «мы» изо всех – «мы» обратной, вспять, эволюции и деградации: «мы прошли разряды насекомых…», «и от нас природа отступила – так, как будто мы ей не нужны…». Современность врывается в стихотворение на плечах концовки: «И подъемный мост она забыла, Опоздала опустить для тех, У кого зеленая могила, Красное дыханье, гибкий смех».

Разве не то же состояние «глухоты паучьей» ассирийско-советского государства зафиксировано в первой же строке «пасквиля»: «Мы живем, под собою не чуя страны…»? Не забудьте, кстати, и перекличку «насекомых с наливными рюмочками глаз» из «Ламарка» с «тараканьми глазищами» из «Мы живем…» (Кстати: именно глазища, а не привычные с самиздатского детства «усища»!).

Позднее, в Воронеже, он попытается все-таки разрешить это противоречие и предожить компромисс между «Ламарком» и «Одой» – в «Стансах» и стихах, аккомпанирующих «Оде»: «Мне кажется, мы говорить должны О будущем советской старины, И пращуры нам больше не страшны: Они у нас в крови растворены». И тут же: «Еще мы жизнью полны в высшей мере, Еще комета нас не очумила…». В самой «Оде» – опять прирученные пращуры: «Его мы слышали и мы его застали...». А накануне «Оды» – он же еще и «тот, о котором мы во сне кричим, – Народов будущих Иуда»! Кто тут он понятно, но кто же тут мы? Те же ли самые, что в «пасквиле» и те же ли самые, что в «Стихах о неизвестном солдате» и их окружении («Нам союзно лишь то, что избыточно…», «Узел жизни, в котором мы узнаны…», «Хорошо, если мы доживем…» или «Вслед за ним мы его не повторим…») или в «поэтическом завещании» Мандельштама – стихах к Н.Е.Штемпель «О том, что эта вешняя погода для нас – праматерь гробового свода, и это будет вечно начинаться…».

Итак, для установления природы искомого «мы» весь приведенный анализ не дал почти ничего: мы лишь удостоверились в том, что мандельштамовское «мы» – категория необычайное сложная, подвижная и множественная.

Лично я думаю, что «мы» из «Мы живем..» – это собственный ближний круг Осипа Эмильевича, это те самые 25 или более человек, кому он прочитал свой «пасквиль»: во всех слушателях, за исключением, быть может, Длигача, он был совершенно уверен…

Всего в тюрьме Мандельштам провел 12 дней. Его не били и не пытали – время «упрощенных допросов» еще не наступило. Один раз – на восемь часов – его посадили в карцер. Конечно, ему, как и всем, не давали спать и наставляли в глаза яркую лампу, конечно, его запугивали и брали на пушку – оговаривая предателями всех друзей и родных. Но инсценировка голоса жены, якобы пытаемой в соседней камере,[187] – прием настолько экзотический, что в него скорее не верится. Если бы чекисты с каждым разыгрывали такие спектакли, то, во-первых, об этом стало бы широко известно, а во-вторых, Лубянку бы парализовало – ее пропускная способность свелась бы к недопустимому минимуму.

Несколько новых реальных деталей о пребывании О.М. на Лубянке, записанных Н.М. с его слов уже в Воронеже, обнаружились в ее архиве. Так, первая деталь говорит о своеобразных цинизме и юморе Христофорыча: «След[ователь] мне заявил, что я должен пройти через устрашающие минуты, но что для поэта страх, конечно, ничто»[188].

Это, скорее всего, фраза из их первой встречи, а вот вторая или третья, похоже, закончились для О.М. карцером (обстоятельство ранее не известное): «В карцере не давали пить и, когда я подходил к глазку, брызгали в глаза какой-то вонючей жидкостью. Эти восемь часов оказались решающими для всего психическ[ого] заболевания»[189].

Третья деталь – тоже из области тюремного юмора:«Для характеристики обращения со мной: когда меня провожали в ссылку в Чердынь – то комендант напутствовал меня: Ничего, мы еще с Вами здесь увидимся»[190].

Из камеры его вызывали довольно часто – на допросы (и, вероятно, не дважды-трижды, а чаще), в карцер, один раз – перед самым концом следствия – к прокурору[191], возможно, и в санчасть (оба таких визита предусмотрены процессуальным кодексом). И еще один раз – редчайший случай! – на свидание с женой.

Написать такие стихи – одно, прочитать их в кругу собственного «мы» – уже другое, а вот выложить следователю на карандаш столько имен этих вольных или невольных слушателей – совершенно третье. Такое сотрудничество со следствием, как настаивала Э. Герштейн, безукоризненным все-таки не назовешь – это поведение «рыцаря со страхом и упреком», как было сказано Е. Эткиндом по другому поводу.

Так кто – или что – тянуло О.М. за язык в кабинете Шиварова, когда он называл столько имен?

Страх перед следователем?

Святая простота гения?

Уверенность в том, что из-за него, О.М., никого не тронут?

Безразличие к тому, что с названными произойдет?

Или неслыханный эгоцентризм, когда все другие – уже «не в счет»? (Но разве не О.М. в свое время выхватил из рук Блюмкина ордер на чей-то арест и разорвал его?[192] Разве не О.М. бросил в печку матерьяльчик для доноса, которым забежал похвастаться Длигач?[193])

Или, может быть, – сознательное или бессознательное – покушение на самоубийство?.. Своеобразный синдром протопопа и протопопицы? «До самыя смерти, матушка…» Но тогда причем здесь Кузин и все остальные?

А может, он искал прилюдной смерти на миру – той самой, что на миру красна? Не просто смерти, а аутодафе – с барабанным боем и треском дров на костре!?. Той самой смерти, какою святая инквизиция удостаивала своих лучших жертв из числа поэтов-марранов!?[194]

Но кабинет следователя на Лубянке, хотя и гиблое место, но на запруженные городские стогны (на ту же Лубянку, что грохотала за окном) с эшафотом-костром посередине походил мало.

Да и для чего же в таком случае попытки наложить на себя руки самому?

Или психопатическое помутнение сознания, следствие травматического психоза? Такое же «полное забвение чувств», как когда-то зимой 1919/1920 годов, в Коктебеле, когда О.М. предлагал арестовать вместо себя Волошина?[195]

Впрочем, нас там не стояло, а для хрупчайшей психики поэта, «не созданного», по его же замечанию, «для тюрьмы», и на свободе бывало достаточно и куда меньших потрясений для того чтобы «сломаться». Диагноз, который О.М. когда-то поставил Пясту, представляется мне не менее справедливым в отношении и самого диагностика: «У Вл‹адимира› Ал‹ексеевича› очень хрупкие верхние покровы мозга ‹…› создавали состояние временной невменяемости, при полной незатронутости всего тонуса умственной и психич‹еской› его жизни в целом»![196]

5

Допрос при свидетелях

Следующий допрос (в сущности, третий по счету) состоялся еще через неделю – 25 мая. Похоже, что Шиваров к нему основательно приготовился.

Надежда Яковлевна писала:

Еще в 34 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко, как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело О.М., и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе… Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид, брюки падали – он всё за них хватался, отвечал невпопад – ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде, и тому подобное…[197]

Собственно говоря, если миф о Петре Павленко за шторой или в шкафу не выдумки и не плод воспаленного воображения, то это была единcтвенная биографическая возможность для любознательного прозаика составить собственное представление о том, насколько «смешно» О.М. выглядел на допросе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений"

Книги похожие на "Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений"

Отзывы читателей о книге "Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений", комментарии и мнения людей о произведении.