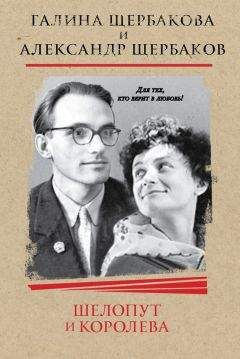

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой"

Описание и краткое содержание "Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой" читать бесплатно онлайн.

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков.

Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой – Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!

Однако читали. Я – по мере обнаруживавшейся при работе надобности. А Галина – бог знает почему. Могу сказать, что запомнил ее серьезный интерес (поскольку были разговоры о них) к Николаю Федорову, Кьеркегору, Дмитрию Панину с его теорией густот. Мне сегодня интересно было бы обнаружить между ними некую связь. Но уж теперь-то тем более на это не хватит времени.

Тогда, в конце пятидесятых, в пору «оттепели», его, казалось, было полно. Но не всегда и не во всем. В силу обстоятельств у нас обоих существование делилось на две жизни. Одна – совместная – двух влюбленных и одна – у каждого своя. Первая – тайная от окружающих, вторая – открытая миру. Иногда они пересекались в одной точке, и это было занятно. К примеру, мы не поставили друг друга в известность, что и я, и она собираемся пойти на концерт или в оперу. И неожиданно сталкивались там, я один или с кем-либо из редакции, она – с подругой, сестрой или целой компанией.

Однажды при такой встрече в филармоническом зале на гастроли московского (не помню какого) оркестра мы оба впервые услышали «Болеро» М. Равеля. Оно нас очень впечатлило. И в число наших внутренних позывных и паролей добавился еще один условный знак. Я на чем-нибудь выбивал пальцами такт «Болеро», а моя дорогая принимала и трактовала сигнал. Если неверно – я выстукивал следующий такт партии малого барабана. И уж тогда наверняка приходило полное взаимопонимание.

Я буду неискренним, если не скажу, что в то судьбоносное время (знаю-знаю: словосочетание не из той эпохи) я не испытывал в своих заснеженных краях той гражданственной страстности, которую позднее увидел в знаменитых художественных и документальных лентах. Нет, конечно, в Свердловске, в некотором роде полустоличном городе, было все как у людей. В УПИ (Уральском политехническом институте), вузовском флагмане региона, была знаменитая комсомольская конференция, где бузили умные парни физтеха с требованиями, чтобы комсомол стал самостоятельной организацией, со свободой слова, без засилья бюрократов, чтобы на любых выборах выбирали не из одного кандидата, а хотя бы из двух… Ну и еще какие-то такого же рода антисоветские, антисоциалистические, проамериканские штучки-дрючки.

Скажу больше, у нас на факультете было нечто похожее – комсомольское собрание, продолжавшееся два дня, с аналогичными поползновениями, которые я поддерживал всей душой. Но помню, как потом из комнаты в комнату обходил все общежитие главный запевала «бунта» старшекурсник Юра Скоп, будущий писатель, с увещеваниями: «Ну, ребята, хватит, погорячились по недомыслию…» Можно представить, какую разъяснительную работу провели с ним «старшие товарищи».

Как-то между лекциями прогуливались мы с однокурсником по коридору, и он тихонько сказал, что есть тайная студенческая организация, цель которой – возродить в обществе и государстве истинно ленинские принципы. Не знаю, с ней ли я соприкоснулся, когда однажды пришел в главное университетское здание, встретил там однокурсника Коли Тамбулова, мехматовца по фамилии Спирин, осчастливившего меня журналами «Архива гениальности и одаренности», и тот завел меня в аудиторию, где было пять или шесть парней. Колин сокурсник сказал, что это кружок интеллектуалов, они находят верные пути развития страны и мира. Собираются раз в неделю, по средам, а обращаются друг к другу – только по условным именам. «Мое имя, – сказал тамбуловский приятель, – Сохатый». – «Ну а я тогда буду – Торкватый», – откликнулся я, вспомнив, вероятно, последнюю лекцию по литературе возрождения: речь шла о поэте Торквато Тассо.

Надо понимать, такая партийная кличка выдавала не очень серьезное отношение к большим планам интеллектуального подполья. Я о нем как-то сразу позабыл. Может быть, и напрасно.

Позднее, расставшись со студенческой скамьей, с сожалением думал о том, мимо чего (или кого) я прошел в ту пору, увлеченный соблазнами большого культурного центра.

Младшекурсники журналистского отделения, например, обнаружили тогда изысканный способ подработки. По вечерам приходили в Театр оперы и балета им. Луначарского, обряжались в выданные хламиды и возвышались на сцене с алебардой или копьем где-нибудь при воротах дворца царя ли, фараона или торчали с неестественно большим кубком-переростком из папье-маше в самом дальнем ряду заморских гостей. За это выдавалось 10 рублей.

Я в этом не участвовал. У меня был полуаккордеон (клавиши справа – на две с хвостиком октавы) «Royal Standard», который папа купил мне еще где-то в седьмом классе, и я время от времени по субботам играл на танцах в областном Доме учителя сразу за пятьдесят рублей. Но… пользовался возможностями своих друзей из миманса (мимический ансамбль; на самом деле ни малейших усилий мимики от них не требовали). Дело в том, что никаких пропусков у ребят не было. Чтобы пройти в театр, достаточно было на служебном входе назвать фамилию внештатного «артиста миманса», вахтер сверял ее со списком – и добро пожаловать. Я для этого бессовестно употреблял имена соседей по общежитским койкам. Понимая, что такая лафа не вечна, я почти весь конец первого курса и начало второго чуть ли не каждый вечер проводил в храме Орфея и Терпсихоры. А поскольку по частотности представлений всех побивал «Евгений Онегин», эту оперу невольно заучил почти наизусть.

А еще, может быть, навсегда запомнились имена постоянных исполнителей. Нияз Даутов. Ян Вутирас. Валентина Китаева. Помню, как по городу прокатилась молва: «Вы еще не видели «Щелкунчика» с Ниной Меновщиковой?» А я видел самый первый, премьерный спектакль, где эта редкостно обаятельная балерина танцевала Машу. Я следил за успехами Валентины Нестягиной, потому что она была женой нашего глубокоуважаемого преподавателя Бориса Васильевича Павловского.

(Этому ментору – особая благодарность. Он дисциплину «Основы марксистско-ленинской эстетики» превратил для нас, по большей части мальчишек и девчонок из уральской и сибирской провинции, в один большой экскурс по современному искусству. На его лекциях я узнал, кто такой Жан Кокто, про художников Сальвадора Дали и Рене Магритта, увидел какие-то их картины. Несколько занятий он посвятил неореализму, и мы осознаннее стали ходить в кино, где тогда с каждым месяцем прибавлялось итальянских и французских фильмов, в основном хороших.)

Возвращаясь в памяти к своей личной музыкальной «оттепели», не могу не упомянуть, что у меня было тайное желание стать музыкантом. Однако судьба-режиссерка (по-моему, это точнее, чем судьба-индейка) выбрала иной сценарий. Я на нее не в обиде. Не буду останавливаться на истории несбывшегося. Хочу только пояснить, почему именно для моей личности существенна звуковая, точнее – «мелодическая» сторона бытия.

Уж не помню, с какого времени все мое пребывание на белом свете протекает на непрерывном фоне какой-нибудь известной мне музыки. Для всех я – вполне нормальный (надеюсь!) человек, но мозг работает на аудиоподложке, ну, наподобие объявления прогноза погоды во «Времени». Не всегда могу уловить момент смены «трека». Просто замечаю: живу под модную песенку Константина Меладзе, а минут десять назад была сладостная увертюра к «Травиате». Иногда удается поймать внешний повод перемены – мелькнувшее упоминание чего-то, связанного с мелодией, реже – внутренний: какое-то воспоминание или мысль. Первой догадкой, если пропадет звуковое сопровождение, будет: я умер.

Обычно этот бзик не отражается на моем мышлении и поведении. Но иногда неслышная окружающим музыка начинает влиять, можно сказать, на стиль существования: характер действий как бы подлаживается под стать ее настроению, а порой сказывается и на работе. Когда она связана с необходимостью писать, это бывает, как говорится, в кайф. Мгновенно находится нужный тон сочинения.

Так было, к примеру, при рождении моего первого по приезде в Ростов очерка. Конец 1960 года. Я жил в заводской гостинице «Ростсельмаша». И там случайно познакомился с Ашуром и Камо – братьями, приехавшими из Ирана в СССР, как ныне бы сказали, на ПМЖ. В их судьбах было много необычного. Начать с фамилии: Васильевы. Как они ни старались, не могли вспомнить ни одного русского в своей родословной. Их отец родился в Армении, воевал в Турции, попал в плен, жил в Ираке… Они сами, молодые парни, учившиеся на нефтяников, ввязались в открытую, а потом и в подпольную войну с англичанами с военных баз, окружавших предприятия British Petroleum… Их жизнь, наполненная восточными приключениями середины двадцатого века, была темой газетного материала, который раскрыл мне дверь в журналистский мир обворожительного и норовистого города.

Но сейчас о другом. Как только я услышал слово «Иран», тут же «включилась» – угадайте, что? – «Персидская песня» Антона Рубинштейна в сходных исполнениях Шаляпина и Штоколова.

Клубится волною кипучею кур,

восходит дневное светило.

Ах как весело сердцу…

И с того момента она меня не отпускала, пока я часами беседовал с парнями, переводил какие-то их документы, написанные по-английски, скреб пером… Несоответствие мятежных, приключенческих биографий братьев сибаритскому, разнеженному характеру «Песни» не смущало меня, наоборот, казалось занимательным контрапунктом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой"

Книги похожие на "Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой"

Отзывы читателей о книге "Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой", комментарии и мнения людей о произведении.