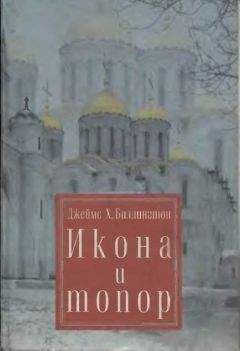

Джеймс Биллингтон - Икона и Топор

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Икона и Топор"

Описание и краткое содержание "Икона и Топор" читать бесплатно онлайн.

Жар, а не свет, тепло, а не просвещение — таков был путь к Богу.

В то же самое время в этой легко воспламеняющейся цивилизации огонь был страшной силой, незваным гостем, чье внезапное появление служило напоминанием о ее хрупкости и неустойчивости. Народное выражение «подпустить красного петуха» и по сей день обозначает поджог; красного петуха часто рисовали на деревянных зданиях, чтобы умилостивить огонь и предотвратить его гибельный приход. Леонов сравнивает лесной пожар с полчищем красных пауков, пожирающих все на своем пути[79].

Только в одной Москве в период с 1330-го по 1453 г. произошло семнадцать больших пожаров, и много-много раз огонь опустошал ее вплоть до великого пожара 1812 г. Летописные хроники Новгорода упоминают свыше ста серьезных пожаров[80]. Один из путешественников ХѴII в. заметил: «Чтобы пожар в этой стране стал значительным событием, должно сгореть по крайней мере семь или восемь тысяч домов»[81]. Неудивительно, что в русской иконографии огонь был главным символом Страшного суда. Его красное зарево в нижней части церковных фресок и икон было видно издалека, когда верующие зажигали церковные свечи.

Перун, бог грома и огнетворец, занимал исключительное место в пантеоне дохристианских божеств, а огненная жар-птица — особое место в русской мифологии. Прообразом Ильи Муромца, возможно самого популярного героя христианизированного народного эпоса, был пророк Илия, который низвел огонь на врагов Израиля и вознесся на небо в огненной колеснице (славянский вариант его имени и носит русский герой). Первая драма на Руси — это «Пещное действо», которое разыгрывается в последнее воскресенье перед Рождеством и в котором рассказывается о том, как три отрока — Седрах, Мисах и Авденаго, — брошенные в огонь царем Навуходоносором, были спасены Богом. Пришедшее из Византии, на Руси это действо превратилось в яркое театрализованное представление и получило новое музыкальное сопровождение. В русском варианте использовался настоящий огонь и после своего спасения три отрока обходили церковь и город, возвещая, что Христос явился спасти людей, так же как ангел Божий спас их из печи[82]. Во время первых религиозных споров в ХѴII в. ревнители веры горячо и последовательно отстаивали обряд, при котором зажженные свечи погружались в воды, освященные при Богоявлении, чтобы напомнить людям: Христос явился «крестить Духом Святым и огнем»[83]. В 1618 г. настоятель самого большого русского монастыря был избит толпой и на него была наложена ежедневная епитимья в тысячу простираний ниц за то, что он попытался покончить с этим неканоническим обрядом. Один из осуждавших этого настоятеля вменял ему в вину то, что он отказал Руси в «огне просветительном»[84]. Огонь был оружием старообрядцев в сороковые годы ХѴII в., когда они сжигали музыкальные инструменты, произведения живописи в иностранном стиле, а в Москве — сами здания, принадлежавшие иностранной общине. После того как старообрядцев предали анафеме в 1667 г., многие из них, часто со всей семьей и друзьями, сжигали себя в пропитанных горючими смолами деревянных церквях, предвосхищая таким образом очистительное пламя наступающего конца света[85].

Апокалиптическая тяга к очистительной силе огня продолжала жить в стихийных крестьянских бунтах — и, разумеется, в возникшей впоследствии идеологии дворянской революции. Атеист и анархист Михаил Бакунин во время революции 1848–1849 гг. завораживал Европу пророчествами о том, что вскоре всю ее охватят «языки пламени», которые низвергнут старых богов. Услышав в Лейпциге в 1849 г. Девятую симфонию Бетховена в исполнении Вагнера, Бакунин бросился заверять его, что это произведение заслуживает, чтобы его пощадил грядущий мировой пожар. Вагнеру, находившемуся под обаянием личности Бакунина (он называл его «кочегаром» революции), впоследствии не давала покоя мысль о том, что здание оперы погибло в огне вскоре после этого концерта. И возможно, именно Бакунин оказал влияние на образ вагнеровского Зигфрида, на огненную музыку самого Вагнера и на всю концепцию «Гибели богов»[86]. Когда в России в начале XX в. произошла собственная музыкальная революция, символика огня по-прежнему оставалась в центре: в «Поэме огня» Скрябина и в захватывающем синтезе музыки и танца в «Жар-птице» Стравинского и Дягилева.

Их жар-птица, подобно двуглавому имперскому орлу, исчезла в пламени революции 1917 г., которое ветер войны раздул из, казалось бы, незначительной ленинской «Искры». Многим дореволюционным поэтам сродни было, как сказал один из них, «влечение бабочки-души к огненной смерти»[87], а первый и наиболее выдающийся из поэтов, павших жертвой нового режима, оставил после себя посмертный сборник стихов — «Огненный столп»[88]. В период молчания, которым сопровождался сталинский террор, возможно, самый большой эмоциональный отклик слушателей вызывала постановка «народной музыкальной драмы» — «Хованщины» Мусоргского заканчивающейся самосожжением старообрядческой общины (на сцене Большого театра полыхал настоящий огонь). Подобный образ возникает и в творчестве Пастернака, однако вопрос о том, что же в итоге восстало из пепла культуры сталинской эпохи, относится скорее к эпилогу, нежели к прологу нашего повествования. Пока достаточно подчеркнуть, что чувство духовной близости с природными силами, существовавшее уже в древние времена, особенно возросло в лесу Великой Руси, который легко становился добычей пламени и в котором огонь и плодородие, мужская сила Перуна и мать сыра земля соперничали за власть над миром, где человеческие существа казались до странного ничтожными.

Объяснением тому, почему русские не впали в глубокий фатализм и отчаяние в ту беспросветную пору XIII–XIV вв., могут служить две пары артефактов, которые сопровождали их во всех пожарах и битвах того времени: топор и икона — в деревне, колокол и пушка — в монастыре и городе. Каждый элемент в этих парах внутренне соотнесен с другим, демонстрируя тесную связь между церковной службой и войной, красотой и жестокостью в воинственном мире Московии. В других обществах эти предметы были также значимыми, но на Руси они приобрели особое символическое значение, которое сохранили даже в сложных формах культуры нового времени.

Топор и иконаСопряженность борьбы за материальное начало и торжество духа в Древней Руси лучше всего демонстрируют два предмета, традиционно висевшие рядом на стене, в красном углу каждой крестьянской избы: топор и икона. Топор был главным и незаменимым орудием в Великой Руси: с его помощью человек подчинял себе лес. Икона, или священный образ, являлась вездесущим напоминанием о вере, которая хранила жителя неспокойных окраин и указывала высшую цель его земного существования. В то время как топор мог служить для такой искусной работы, как обтесывание и шлифовка деревянной поверхности, на которой писались священные образы, икону крестьяне несли впереди себя, когда шли с топорами в лес для более сурового дела — валить деревья или отражать нападение врага.

Топор был так же важен для жизни северного мужика, как мачете для обитателя тропических джунглей. Это было универсальное орудие, с помощью которого русский, говоря словами Толстого, мог «и дом построить, и ложку вырезать»[89]. «С топором весь свет пройдешь» и «Топор — всему делу голова»[90] — таковы только две из многочисленных поговорок на эту тему. Как свидетельствует один из первых (и лучших) исследователей быта Древней Руси: «В черных диких лесах и в полях, куда ходил топор, ходила коса и соха и бортная кжень, или где топоры ея ссекли, лес ронили и чистили, дворы ставили, починки и деревни посажали на лесех…»[91]

Языческие племена этих земель нередко использовали топоры в качестве денег и хоронили их вместе с их владельцами. В народе топор прозывался «громной стрелой», а камни, найденные возле дерева, в которое ударила молния, почитались как остатки топорища, которым нанес удар бог грома.

Крещеный москвитянин чтил топор не меньше, чем его языческий предок. При помощи топора он рубил, тесал, вырезал. Еще в относительно недавние времена гвозди, не говоря уже о пилах или рубанках, мало применялись в строительстве[92]. Топоры использовались в ближнем бою, чтобы отбиваться от волков, сражаться на равных с закованными в железо тевтонскими рыцарями и монгольской конницей.

Одно из очень немногих сохранившихся произведений ювелирного искусства Северной Руси ХII в. — топорик князя Андрея Боголюбского, наиболее способствовавшего переносу власти из Киева на север[93].

Топор играл главную роль в формировании культуры верхневолжских земель. С его помощью была вырублена засечная черта (длинные заграждения, образованные из заостренных пней и поваленных деревьев) — защита от набегов, пожаров и чумы[94]. Топор был традиционным орудием казни и стал непреходящим символом простой и суровой жизни на открытых всем опасностям восточных рубежах Европы. Тайная зависть по отношению к народам, более уверенным в своей безопасности, выразилась в русской пословице «Чай пить — не дрова рубить». А английская пословица «Перо сильнее меча» звучит по-русски так: «Что написано пером, то не вырубишь топором»[95].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Икона и Топор"

Книги похожие на "Икона и Топор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Джеймс Биллингтон - Икона и Топор"

Отзывы читателей о книге "Икона и Топор", комментарии и мнения людей о произведении.