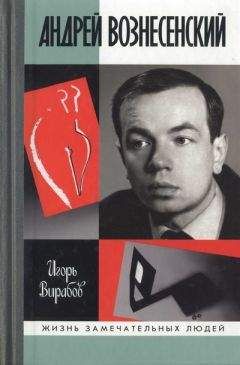

Игорь Вирабов - Андрей Вознесенский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Вознесенский"

Описание и краткое содержание "Андрей Вознесенский" читать бесплатно онлайн.

Когда-то молодой поэт Андрей Вознесенский потребовал: «Уберите Ленина с денег!» Сановные ленинцы от такой ереси онемели, Сбербанк призвал автора к ответу. Времена сменятся, и за те же строки поэта обвинят в «пособничестве режиму». «Убирайтесь вон из страны!» — громыхал в его адрес Хрущев. Поэт не «убрался». Спустя годы потомки Хрущева приедут к нему из США за знаменитой фотографией, на которой вождь грозит анафемой поэту. Вознесенский прожил 77 лет (1933–2010), и судьба его навсегда переплелась с судьбой страны, где для одних он — слишком «западник», для других — слишком «патриот». Собратья-ровесники будут спорить за звание «ученика» Пастернака, но лишь Вознесенскому он напишет: «Счастлив, что дожил до Вашего первого успеха». Знаменитая четверка поэтов-шестидесятников, собиравшая стадионы поклонников, обросла мифологией, но вопросы остались. Вознесенский и Евтушенко были друзьями или недругами? Что находили в молодом Вознесенском поэт Арагон и художник Пикассо, экзистенциалист Сартр и битник Гинзберг, философ Хайдеггер и драматург Миллер? Отчего в Вознесенском души не чаяли председатель белорусского колхоза товарищ Бедуля и… Жаклин Кеннеди? Правда ли, что Бродский не только злословил о нем, но приглашал к себе на кофе и обсуждал любимых кошек? Почему Вознесенскому не дали Нобелевскую премию, хотя собирались?.. Игорь Вирабов, филолог и журналист, с азартом детектива расследует в книге эти и другие, не менее важные и сенсационные темы. Воспоминаниями с ним делятся композитор Щедрин, актер Смехов, писатель Гладилин, поэты Сулейменов, Кублановский, Кедров, сестра режиссера М. Тарковская, муза поэта Оза и другие музочки, дочь поэта Арина… Об Андрее Вознесенском известно всё — и о нем неизвестно ничего. Попробуем познакомиться с Вознесенским заново!

знак информационной продукции 16+

Критик Л. Аннинский («Знамя»), разводя руками: «Ну, тут надо долго объясняться по поводу свойств поэзии вообще и отличия ее от учебников рыбоводства…»

Критик Б. Сарнов («Литературная газета»): «„А вот у него созвучия — „И, точно тенор — анемоны, / Я анонимки получал“…“ Почему анемоны, а не астры, например? Ах да: „анемоны — анонимки…“ И сразу хочется оборвать, как Станиславский актера…»

Поэт И. Кобзев («Литература и жизнь»): «…Но нам тоже хочется оборвать увлекшегося критика: „Погодите, товарищ, вы еще — не Станиславский!“ Анемоны — анонимки — это необходимые краски!»

Поэт Э. Асадов (Собрание сочинений в трех томах), передразнивая Вознесенского: «К оригинальности я рвался с юности, / Пленён помадами, шелками-юбочками… / Картины Рубенса, клаксоны „форда“…»

Критик Л. Аннинский («Знамя»), перебивая: «…Рубенс — это хорошо, а вот „брюхо“ Рубенса, болтающееся „мохнатой брюквой“ — это уже на любителя».

Критик С. Рассадин («Литературная газета»): «Но, конечно, Вознесенский имел право увидеть Рубенса таким — словно бы сошедшим из своих „Вакханалий“…»

Критик К. Зелинский («Литературная газета»): «…Враг скажет: это пропаганда. Друг скажет: это правдиво, как исповедь. Но это не то и не другое. Это дыхание новой поэзии, нового восприятия мира».

Поэт А. Передреев («Октябрь»), плюется: «Самый „коварный“ его прием — ошарашивающая метафора!.. Читая Вознесенского, я вспоминаю нищего, который, войдя в вагон трамвая, начинает дико… выть с неподвижно-перекошенным ртом!»

Поэт С. Наровчатов («Литературная газета»), в ужасе: «Нельзя же так! Это уже оскорбления, а не литературная критика…»

Поэт А. Прокофьев (встреча Н. С. Хрущева с писателями), наступая коллеге на ногу: «Да, но я тоже не могу понять Вознесенского и поэтому протестую. Такой безыдейности наша литература не терпела и терпеть не может!»

Поэт Н. Асеев («Литературная газета»), не сдержавшись: «Вознесенский не сразу дошел и до меня в своих первых стихах. Виноват был не он. Я просто не умел еще читать новый почерк… ключа к его мелодиям тогда еще не нашел».

Поэт Д. Самойлов («Перебирая наши даты». Мемуары): «Вознесенский — шаман!.. У него броня под пиджаком, он имитирует незащищенность!»

Критик С. Рассадин («Литературная газета»), страстно кружа партнера: «Откуда же это „раздвоение“ личности?.. Впрочем, будем надеяться, Андрей Вознесенский сейчас приготовился сделать решающий шаг, разделяющий понятие „талант“ и „поэт“…»

Тут, прерывая вымышленный фокстрот (с невымышленными речевками) коллег и критиков, на эстраду должен бы прыгнуть Вознесенский, декламируя бойко: «Где вы, богатырские упыри, перед которыми содрогались восхищенные народы? Нет, не тот пошел упырь… Кто следующий на повестке ночи?» (Повесть «О»).

Свисаю с вагонной площадки

Голова шла кругом, признается как-то потом Вознесенский. Конечно, молодость, конечно, ощущение, что все вокруг буквально «с нас началось». Публика ловит каждое слово — ее восторги пьянят. Критики цепляют — то «пугают формализмом», то видят в Вознесенском «скрытое посконное начало». Он и сам их задирает азартно. Споры, крики, пересуды несутся, смеша или пугая, — но звякая хрустально, как у него «по Суздалю, по Суздалю / сосулек, смальт — / авоською с посудою / несется март».

Вознесенский реагировал на критиков азартно, как на слонов в посудной лавке, и раззадоривал читателей, восторженно следивших за перепалками поэта и ретроградов. Как было не любить им поэта, не желавшего улечься в трафареты?

Что еще важно: при всей настороженности поэтов старших поколений — без их внимания и поддержки вряд ли смогла бы вся «плеяда поэтов 1960-х» вот так вдруг ворваться в большую литературу. При том что старшие так же грызлись между собой, как потом перегрызутся новобранцы-шестидесятники, — и поди еще разберись, кто тут дружил и дружит с кем против кого и почему.

Так, неожиданно появляется фигура Степана Щипачева. Он руководил тогда писательской организацией Москвы и благодаря ему молодые дарования начали вдруг принимать в Союз писателей без привычных преград. Ну что, казалось бы, могло быть общего у него с Вознесенским? Талантливых и юных было много, однако вот же — Щипачев отнесся к Андрею как-то внимательнее. И тот еще вспомнит благодарно: «В бытность мою начинающим поэтом, узнав, что я маюсь в городе аллергией, не зная меня лично, Степан Петрович нашел меня и поселил в пустующей своей даче, под каким-то предлогом съехав в Москву. Кто бы еще совершил такое? Целую зиму я прожил на его мансарде среди книжных полок, бытового аскетизма, душевной опрятности, тщетно пытаясь понять натуру седого певца светлых строк, застенчиво и внутренне одинокого романтика… Он давал почитать мне дневниковую северянинскую поэму „Колокола собора чувств“, упоенное воспоминание „короля поэтов“ — с Маяковским по Крыму, — полное бурной иронии и любовных куролесов. Он восхищался названием».

«Осень», одно из лучших стихотворений «Мозаики — Параболы», Вознесенский посвятит Щипачеву. Здесь строки его вдруг — прозрачны, будто автор вовсе и не «формалист». (Вот ведь умеет же, когда захочет.) Как восхищался Вознесенский «тициановской золотой строфой» пастернаковской «Осени»! И если что роднит «Осень» Пастернака с «Осенью» юного Вознесенского, — это как раз легкость дыхания.

Утиных крыльев переплеск.

И на тропинках заповедных

последних паутинок блеск,

последних спиц велосипедных.

Такое здесь все волнующее — озябшая женщина, что мужа к ужину не ждет, губы жарко шепчут, это растерянное «ее я за плечи возьму — я сам не знаю что к чему…».

А за окошком в юном инее

лежат поля из алюминия.

По ним — черны, по ним — седы,

до железнодорожной линии

протянутся мои следы.

К слову, — похоже, эти «поля из алюминия» в 1980-х годах аукнутся в песне Виктора Цоя «алюминиевыми огурцами на брезентовом поле».

* * *Тут в нашем повествовании неожиданно всплывает эпизод, рассказанный однажды Вознесенским («Тебя Пастернак к телефону!»).

На похороны Бориса Леонидовича он добирался в машине Александра Межирова с попутчицей Майей Луговской. Они не просто подвезли — а терпеливо подождали возле переделкинского «Голубого Дуная», пивного ларька у станции, когда Андрей вернется.

Майю Луговскую Вознесенский знал, и факт их знакомства любопытен сам по себе. Однажды Андрей «отвозил по просьбе Пастернака экземпляр „Доктора Живаго“ от Андроникова к Луговскому» — тогда они и познакомились. Поэт Владимир Луговской скончался от сердечного приступа за три года до ухода Бориса Леонидовича, в 1957 году. Жена Луговского, теперь уже вдова, была инженером-гидрологом, но посвятила себя литературе. Прозу она подписывала настоящим именем — Елена Быкова, а для стихов взяла имя Майя Луговская.

Так вот, красавица Елена, она же Майя, хорошо знала другую красавицу, Елену Сергеевну Булгакову. Еще при жизни Булгакова у Луговского начался с Еленой Сергеевной многолетний роман, неизданного «Мастера и Маргариту» он знал чуть не наизусть и своей влюбленностью в героев этой книги заразил Майю. Вполне возможно, что именно она познакомила Вознесенского с Еленой Сергеевной, роковой Маргаритой (о романе Булгакова «Мастер и Маргарита» перешептывались в литкругах задолго до его публикации). В те времена у Вознесенского и появилось стихотворение «Дорогая Елена Сергеевна» (о котором шла речь выше, в шестой главе первой части).

Майя Луговская, подобно Маргарите, и сама слыла ведьмой, «доброй ведьмой», как называли ее знакомые, любила гадать, предсказывать. Сердце покойного мужа, Луговского, она похоронила в Крыму, у Ялты, под заветным черным камнем. И собственную смерть окутает завесой тайны: в 1993-м она покончит с собой, удалившись в глухую лесную чащу.

Знакомство с Майей Луговской — мимолетный эпизод в биографии Вознесенского и вместе с тем штрих к пониманию молодого поэта. Сколько еще таких «добрых ведьм» встретится в его жизни! Загадочные, таинственные, демонические истории волновали всегда его поэтическое воображение.

* * *22 декабря 1960 года Вознесенский подписывает на «Мосфильме» сценарный договор: предполагается снять фильм по его поэме «Бой!», в которой «якутка сына без отца родила. Он рано пошел, он кричал, как удод, он весил четыре кило восемьсот…».

Поэму как раз относили к «не самым удачным», сам Вознесенский умел спокойно признавать свои «промахи» — а у кого их не бывало? Включая в свои сборники что-то «из раннего», он как-то обходил этот «Бой!», оставлявший ощущение «нерожденной поэмы». Однако киношники вполне могли бы оценить сюжет — спустя каких-нибудь полвека он вполне потянул бы на триллер не хуже голливудских. Во всяком случае, любопытно заглянуть в его заявку.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Вознесенский"

Книги похожие на "Андрей Вознесенский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Вирабов - Андрей Вознесенский"

Отзывы читателей о книге "Андрей Вознесенский", комментарии и мнения людей о произведении.