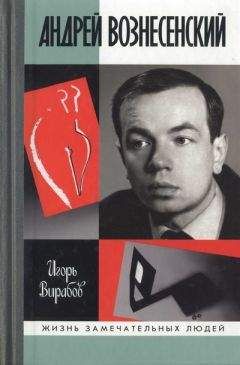

Игорь Вирабов - Андрей Вознесенский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Вознесенский"

Описание и краткое содержание "Андрей Вознесенский" читать бесплатно онлайн.

Когда-то молодой поэт Андрей Вознесенский потребовал: «Уберите Ленина с денег!» Сановные ленинцы от такой ереси онемели, Сбербанк призвал автора к ответу. Времена сменятся, и за те же строки поэта обвинят в «пособничестве режиму». «Убирайтесь вон из страны!» — громыхал в его адрес Хрущев. Поэт не «убрался». Спустя годы потомки Хрущева приедут к нему из США за знаменитой фотографией, на которой вождь грозит анафемой поэту. Вознесенский прожил 77 лет (1933–2010), и судьба его навсегда переплелась с судьбой страны, где для одних он — слишком «западник», для других — слишком «патриот». Собратья-ровесники будут спорить за звание «ученика» Пастернака, но лишь Вознесенскому он напишет: «Счастлив, что дожил до Вашего первого успеха». Знаменитая четверка поэтов-шестидесятников, собиравшая стадионы поклонников, обросла мифологией, но вопросы остались. Вознесенский и Евтушенко были друзьями или недругами? Что находили в молодом Вознесенском поэт Арагон и художник Пикассо, экзистенциалист Сартр и битник Гинзберг, философ Хайдеггер и драматург Миллер? Отчего в Вознесенском души не чаяли председатель белорусского колхоза товарищ Бедуля и… Жаклин Кеннеди? Правда ли, что Бродский не только злословил о нем, но приглашал к себе на кофе и обсуждал любимых кошек? Почему Вознесенскому не дали Нобелевскую премию, хотя собирались?.. Игорь Вирабов, филолог и журналист, с азартом детектива расследует в книге эти и другие, не менее важные и сенсационные темы. Воспоминаниями с ним делятся композитор Щедрин, актер Смехов, писатель Гладилин, поэты Сулейменов, Кублановский, Кедров, сестра режиссера М. Тарковская, муза поэта Оза и другие музочки, дочь поэта Арина… Об Андрее Вознесенском известно всё — и о нем неизвестно ничего. Попробуем познакомиться с Вознесенским заново!

знак информационной продукции 16+

Отсутствие сестер притупляет у поэтов чувствительность. Сестры, они же музы. И с конца пятидесятых, с самых ранних стихов, у Вознесенского закружатся сестры-музы — да и странно было бы без них! Критики сразу поджали губы. Литературные генералы насупились. Это — музы, это — сестры? Легкомысленные какие-то…

Вот музы Вознесенского на «Даче детства»: «За проказы, неприличности / и бесстыжие глаза, / за расстегнутые лифчики — / за-за!» Да и с чего бы ему быть против «неприличностей» — вся мировая музейная живопись ими пестрела, все художественные альбомы, которые бережно хранили родители!

Вот в подмосковной «Последней электричке» — «…черты спитые, / на блузке видит взгляд / всю дактилоскопию / малаховских ребят». Но поэту и она — «чище Беатриче».

Вот «Песня Офелии», чьи дела — как сажа бела, «уж лучше б на площадь в чем мать родила…».

Тогда это казалось непонятно — и нервировало, и притягивало страшно. Стихи Вознесенского и тогда, и всегда — настолько исповедальны, что и читатели и литсобратья замучаются гадать: кто же эти музы, кто же вдохновлял поэта?

Тут мы притормозим. Нам, видно, не избежать напоминания о Пушкине, о часто цитируемом письме его Вяземскому — зачем тот жалеет о потере «Записок» Байрона: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc. <…> Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Эту мысль повторит по-своему Вознесенский много лет спустя, — адресуя ее праздным гонителям Евтушенко: «Может, и есть, за что его корить, — но не вам же».

Не стоит забывать об этом и теперь, вникая в биографию самого Вознесенского.

Но чему так рад литературовед и архивист, нашедший, скажем, имя неизвестной музы Пушкина или Лермонтова? Рад тому, что приоткрыл еще одну страницу поэтической истории, обнаружил еще один источник вдохновения. И тайну отраженного поэтом космоса. Вознесенский знал эту грань — и сам, вспоминая великих, с которыми сведет его жизнь, никогда не забывал о их музах. Какие ни были — они вдохновляли поэтов, а значит, заслуживают отношения внимательного. Это тоже — помнить надо.

Кто эта «журналистка Лили Геррера», о которой вспомнил бывший одноклассник поэта? Следы ее теряются в тумане времени. Очевидно, это мимолетная и вовсе не единственная из загадок юного Вознесенского. А что за муза скрыта в его прелестном «польском цикле» конца пятидесятых — начала шестидесятых? Поэтесса Инна Лиснянская вспоминала, как летом 1959-го после посиделок на чьей-то квартире, когда в первый раз записали песни Булата Окуджавы на магнитофон, поздно вечером Вознесенский пригласил их с Булатом «к одной знакомой польской журналистке». По дороге заскочили в гостиницу «Украина» за тортом и шампанским. Может, тогда и написались эти строки: «Ах, сыграй мне, Булат, полечку… / Помнишь полечку, челку пчелочкой?»

Следы неведомой польской музы (или, скорее, муз) встречаются тут и там. Анатолий Гладилин заметил на сей счет: «Не знаю, я плохо уже помню, вроде приехала делегация, в которой были две милые польки, но… Андрюша всегда был темнила — и потом, с польками всегда у всех что-нибудь было».

С конца пятидесятых Вознесенский был дружен с Верой Дравич, которая работала секретарем секции поэтов в Московском отделении Союза писателей. Хотя, собственно, Дравич она станет в 1963-м, когда выйдет замуж за поляка Анджея Дравича и уедет в Варшаву. А в 1959-м Вознесенский вполне мог еще признаваться: «Я брожу с тобой, Верка, Вега…» И обсуждать с ней едва ли не самый мучительный для него (как и для многих шестидесятников) вопрос: «Кто мы — фишки или великие? / Гениальность в крови планеты. / Нету „физиков“, нету „лириков“ — / Лилипуты или поэты!»

Но была еще таинственная А. Л. С ней-то и связана изящная история с сиренью, о которой напомнит Евтушенко даже в 2010 году, прощаясь с Вознесенским стихами: «Не стало поэта, который / послал из Нью-Йорка на „боинге“ / Любимой однажды дурманящую сирень».

Евтушенко слегка напутал: не на «боинге» и не из Нью-Йорка, но что сирень была и, можно не сомневаться, дурманящая — это точно. Собственно, об этом сказано самим Вознесенским — в стихах «Сирень „Москва — Варшава“».

Подлинный адресат тут надежно зашифрован, стихи посвящены Расулу Гамзатову. Гордость дагестанской литературы, певец Кавказа согласился передать цветы от Вознесенского варшавской музе, не подозревая, что тот притащит в купе целый куст сирени. Гамзатов крякнул, но махнул рукой: «Свезем». Потом «таможник ахнул, забыв устав» — при виде куста сирени, занявшего полкупе. Гамзатову, конечно, не позавидуешь — зато Вознесенский был счастлив: «Ах чувство чуда, седьмое чувство!»

Так что за чудо?

Следом за сиренью полетит «Новогоднее письмо в Варшаву» — едва ли не самое воздушное в его сборнике «Треугольная груша» — неведомой А. Л.:

…А у меня окно распахнуто

в высотный город словно в сад

и снег антоновкою пахнет

и хлопья в воздухе висят

они не движутся не падают

ждут

не шелохнутся

легки

внимательные

как лампады

или как летом табаки

они немножечко качнутся

когда их ноженькой

коснутся

одетой в польский сапожок…

Пахнет яблоком снежок.

Тут ждет нас любопытное открытие: в 1962 году варшавское издательство Iskry выпустит сборник Вознесенского «Парабола» — к его изданию окажется причастна… А. Л.

Итак, она звалась Алисией Лисецкой. Тоненькая, красивая, светлые волосы с пробором. Почти ровесница, на два года старше Андрея Вознесенского. Они переписывались, по словам Зои Богуславской, и переписка их была сродни переписке Пастернака с двоюродной сестрой Ольгой Фрейденберг. «Страшно рад нашему единодушью, сложившемуся в разных городах, без уговора, по взаимно неизвестным причинам и в несходных положеньях», — писал ей в 1933 году Борис Леонидович. Дает ли это представление о «единодушье» Вознесенского с Лисецкой? Ну, отчего бы и нет, «когда их ноженькой коснутся, одетой в польский сапожок».

Алисия Лисецкая была заместителем главного редактора польской «Новы культуры». «Энергичная журналистка», как писали про нее, в 1961 году предложит наградить премией за лучшую книгу года писателя Я. Бохэньского и его роман о временах Цезаря — «Божественный Юлий». Но чуткие польские руководители уловили в книге подозрительные намеки: с чего это автор так въедливо анализирует механизмы абсолютной власти? Лисецкую, словом, из журнала уберут. Алисия не утихомирится, призовет к переизбранию всей верхушки Союза польских литераторов: у советских коллег, скажет, при всей цензуре свободы больше, чем у польских писателей. И еще ее будут волновать — «всё уменьшающаяся возможность для откровенной и принципиальной дискуссии о литературе, культуре, культурной политике… фальшивая политика дискриминации и отталкивания близких нам идейно партийных писателей и марксистских публицистов».

К чему, казалось бы, всё это в романтической истории? Были сирень, снежок — и на тебе, «идейно близкие писатели», «дискриминация». Но мы поставим галочку: занятный штрих к тому, как власти создавали «диссидентов». Лисецкую запишут в «группу ревизионистски настроенных писателей», и из журналистки муза Вознесенского преобразится в «одну из ярчайших фигур оппозиции», в 1969-м уедет в Лондон, а вернется из эмиграции в Варшаву лишь в 1985 году.

Но и разгадкой А. Л. польские ребусы молодого поэта не исчерпываются. Много лет спустя в эссе «Люблю Лорку» Вознесенский расскажет, как однажды, после выступления в Чикаго, где «полтора миллиона поляков», он оказался в комнатке у знакомой польки, чьи «родители эмигрировали перед войной в Аргентину». Она читает Лорку, поджав ноги на тахте, и в лиловом свете «кажется сама сиренью с поникшими трепетными плечами». Ох уж эта сирень!

Кто эта любительница Лорки — можно догадаться из того, что расскажет Зоя Богуславская:

— Ее звали Югне Карвелис. Она была гражданской женой Хулио Кортасара. Семья ее бежала из Литвы при Пилсудском (бывший революционер, известный крайне националистскими взглядами, возглавлял правительство Польши с 1918 по 1930 год; при нем поляками был захвачен Вильнюс, провозглашена «Срединная Литва» и установлен диктаторский режим «санации, оздоровления». — И. В.), ее в шестилетнем возрасте оставили в Париже с родственниками. Так что для нас она была уже парижанка. Югне дружила почти со всеми нашими, была нашей всеобщей подружкой. У нас вообще как-то так получалось с Андреем, что мы, независимо друг от друга, любили и дружили с одними и теми же людьми. И я ее любила несказанно.

Она была ведущим редактором в издательстве «Галлимар». Главное, ослепительно интересной женщиной. Была блондинкой и любила выпить. Такой как бы антипод Марины Влади, которая была тоже коммунисткой. Югне знала множество языков, кроме русского, правда. Обожала Фиделя Кастро и Че Гевару. Страшно любила латиноамериканскую литературу, которая тогда была в моде, от Льосы, Борхеса и Кортасара до Маркеса. Первая книга в Париже у Андрея вышла в «Галлимаре». Она, как и Арагон с Эльзой Триоле, принимала участие в каждой русской книге, у них в издательстве была серия русской литературы, и у меня тоже первый перевод был сделан в «Галлимаре». У меня единственной, кстати, тогда оказалась очень большая запись интервью с Хулио Кортасаром. В ее доме мы встречали Новый год, были и елки, и всё. Кортасар был мужчина несказанной красоты. Помню, как в какой-то праздник он спускается по лестнице в маске вампира — все дети пугались, а потом столько восторгов! Он был громадная личность, которого все любили, просто киногерой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Вознесенский"

Книги похожие на "Андрей Вознесенский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Вирабов - Андрей Вознесенский"

Отзывы читателей о книге "Андрей Вознесенский", комментарии и мнения людей о произведении.