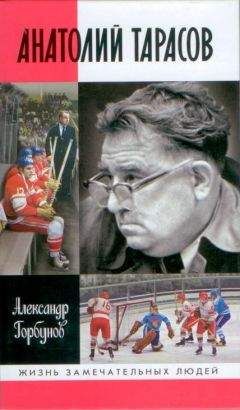

А. Горбунов - Анатолий Тарасов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

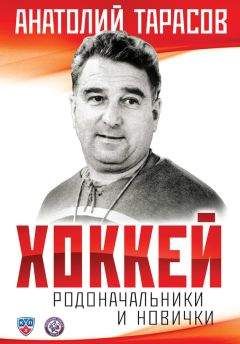

Описание книги "Анатолий Тарасов"

Описание и краткое содержание "Анатолий Тарасов" читать бесплатно онлайн.

С именем Анатолия Владимировича Тарасова (1918-1995) связана эпоха грандиозных побед хоккейной сборной СССР и хоккейного клуба ЦСКА в 1960-е — начале 1970-х годов. Первым из европейцев и первым тренером вообще он был принят в 1974 году в хоккейный Зал славы в Торонто — а это высшая честь в хоккейном мире, которой удостаивались немногие, особенно в те годы. В то же время едва ли найдется в истории отечественного спорта фигура более противоречивая и вызывающая столько споров и полярных суждений, как Тарасов. Одни боготворят его, называя «отцом русского хоккея», другие обвиняют в интригах и саморекламе. Но масштаб того, что было совершено им, признают все. О личности выдающегося тренера и о достижениях советского хоккея «золотого» десятилетия рассказывает автор книги, спортивный журналист и историк Александр Горбунов.

О том, насколько важным для Тарасова в Саппоро был матч с Чехословакией, свидетельствует тот факт, что он выставил на игру Михайлова с надорванной боковой связкой — на его колено (по свидетельству Пашкова) «страшно было смотреть». Михайлов пропустил до этого две встречи в надежде восстановиться, но подобные травмы требуют длительного восстановления — от трех до пяти месяцев.

Тарасова пытаются выставить выдающимся мастером интриги, стремившимся всюду обнаружить выгоду для себя. На самом же деле, если он и пытался иногда комбинировать, играя в «шахматы» с поднаторевшими в подковерных упражнениях чиновниками, то занимался этим исключительно в интересах дела и вверенной ему команды.

Простаком он не был, да и не слыл. Под простака иногда, используя природный артистизм, умение варьировать голосом, тоном и мгновенно оценивать складывавшуюся ситуацию, работал. Особенно в тех случаях, когда приходилось сталкиваться с полными дилетантами, возомнившими себя знатоками законов, по которым развивается хоккей.

Сразу после майских праздников 1971 года Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР принял предложение президиума Федерации хоккея СССР о формировании олимпийской сборной страны. «Старшим тренером, — говорилось в коротком сообщении об этом решении, — назначен заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР В. М. Бобров. Тренерами — заслуженные мастера спорта Н. Г. Пучков и Б. А. Майоров».

Совершенно искусственное это образование было создано Сергеем Павловым только для того, чтобы у Тарасова и Чернышева появился противовес — Бобров и Пучков. В конце августа новосозданную сборную «запустили» в традиционный в те времена турнир на призы газеты «Советский спорт». Играла эта команда в московской зоне. Всё бы ничего и на бессмысленность существования олимпийской сборной, у которой и близко не было международного календаря, можно было закрыть глаза, но возник серьезный конфликт интересов с клубами. «Олимпийцы» потребовали предоставить в их распоряжение тех игроков, которых они назовут. ЦСКА командировать своих хоккеистов в олимпийскую сборную не стал. Армейцы находились на сборах за границей, вернулись в Москву, когда турнир уже проходил, и в первом же матче разгромили олимпийскую команду 8:2. Тотчас же Тарасова, не отправившего пятерку игроков в расположение олимпийцев, а использовавшего их в состоявшейся игре, принялись упрекать в том, что клубные интересы он поставил выше интересов олимпийской сборной.

Этими упреками всё перевернули с ног на голову. Если и стоило тогда говорить о чьих-то интересах, то только применительно к ЦСКА: клуб готовился к очередному для себя финалу Кубка европейских чемпионов с «Дуклой» из чешского города Йиглавы. У олимпийской же сборной никаких особых интересов быть не могло, ибо к предстоявшей в 1972 году в Саппоро зимней Олимпиаде готовилась совсем другая сборная — под руководством Чернышева и Тарасова.

Еще Тарасова упрекали в том, что он своим запретом на участие армейского звена в матчах за олимпийскую команду обеспечил себе фору в борьбе с другими участниками турнира. «Спартак», мол, отдал олимпийцам лучшее свое звено, лучших игроков отправили к Боброву и Пучкову ленинградский СКА, воскресенский «Химик», московское «Динамо».

Но какое дело Тарасову было до проблем других клубов? Он яростно, как всегда, занимался своим, не считая чьи-то амбиции «интересами олимпийской сборной» и не вникая в детали взаимоотношений своих основных соперников по чемпионату с Бобровым и Пучковым. И в Кубке чемпионов ЦСКА тогда победил — 7:0 и 3:3 (на ответный матч приболевший Тарасов не летал). Да и в турнире на приз «Советского спорта» стал первым.

Команда-72 была целиком подготовлена Тарасовым и Чернышевым. Но на чемпионате мира в Праге, а потом в Суперсерии с ней работали другие специалисты: сначала Бобров и Пучков, затем Бобров и Кулагин. Но они не знали потенциала попавших в их руки игроков и не сумели вникнуть в многолетние методические, тактические и стратегические наработки своих предшественников, самым беспардонным образом отстраненных от первых в истории мирового хоккея матчей сборной СССР с канадскими профессионалами. Новые тренеры работали не по выверенным годами программам, а только по интуиции. И — проиграли. И пражский чемпионат, и Суперсерию.

Результат в Суперсерии нередко называют «выдающимся успехом советского хоккея» (слова Евгения Рубина). Тарасов же был убежден: «Мы были обязаны одержать победу. Серию проиграли из-за грубой тактической ошибки тренеров».

С подачи начальника Управления спортивных игр Валентина Сыча Тарасова обвиняли в том, что он вставляет палки в колеса новой сборной. Но «новое» в этой сборной было только то, что свежеутвержденные тренеры под надуманным предлогом вывели из состава Фирсова и Давыдова. И главное: о каких «палках в колеса» можно заводить речь, если Тарасов, как тренер клубной команды, не мешал тренерам сборной, а наоборот — помогал им.

Перед Саппоро Тарасов и Чернышев решили создать совершенно новое звено. Ему была уготована роль очередной советской тактической новинки. Выдернув Харламова из состава тройки, к которому все привыкли (Михайлов — Петров — Харламов), Тарасов пошел на несомненный риск. На то были две причины.

Во-первых, он не сомневался в том, что только Харламов, способный усилить любое звено, в состоянии стать ключевой фигурой в разработанной Тарасовым тактической системе. Так и вышло. Харламов стал своего рода «зарядным устройством» для Рагулина, Цыганкова, Фирсова и Викулова. «Лучшая игра Викулова, — считал Тарасов, — приходится на тот сезон, когда он выступал в одном звене с Харламовым».

Во-вторых, Тарасов дал понять Михайлову и Петрову, которые порой, вместо того чтобы искать причины неудач, пусть даже локальных, в себе, деловито вступали в споры с тренером, что готов в случае чего пойти на серьезные изменения в любом сложившемся звене форвардов. Что, собственно, однажды уже делал с тройкой Майоровых и Старшинова. По иным, правда, соображениям.

Версия о том, что переводом Харламова в новое звено Тарасов «хотел продлить жизнь в хоккее выдающегося форварда, к тому времени ветерана Фирсова» (как утверждал журналист Владимир Дворцов), критики не выдерживает.

Решение Тарасова фактически расформировать за несколько месяцев до Саппоро-72 ведущую тройку Михайлов — Петров — Харламов у хоккеистов понимания не нашло. Они обиделись. Харламов, в частности, опасался, что Михайлов и Петров могли посчитать его соглашателем. Дискуссий между игроками и тренером было немало. В конце концов Тарасов своего добился. Олимпиада в Саппоро подтвердила верность его решения.

Бобров и Кулагин иначе, нежели Тарасов и Чернышев, видели оптимальный состав сборной и потому решили перевести Харламова обратно к прежним партнерам. Когда хоккеисты вернулись из сборной в свои клубы, Тарасова попросили не разрушать эту тройку. И Тарасов, полагавший, что «такое построение звеньев несколько противоречило планам ЦСКА», пошел им навстречу. «Я не мог, — вспоминал он, — не считаться с пожеланием тренеров сборной. Харламов ушел из звена Фирсова, в эту пятерку мы поставили Владимира Трунова (механически поменять местами Харламова и Юрия Блинова я не мог), мы создали четыре тройки, и снова, как и год, пять, десять лет назад, в ЦСКА было звено-лидер, трио Петрова, которое блестяще сыграло и на чемпионате мира в Москве (всех трех нападающих журналисты включили в символическую сборную), и на заключительном отрезке первенства страны».

«Ввод даже одного нового игрока в команду, — рассуждал Юрий Трифонов в еженедельнике «Футбол-хоккей», — болезненная и опасная операция. А что если приходится вводить двоих, троих? Искуснейшим и непревзойденным специалистом таких “хирургических” подвигов является тренер армейцев А. Тарасов. Он умеет угадывать скрытые возможности игроков и те невидимые простому глазу искры, те электрические разряды, что возникают от новых, неожиданных сочетаний. Каждая команда таит в себе неиспользованные запасы энергии. Где они скрыты? В сочетаниях игроков! Это вечный соблазн тренеров: “А что, если попробовать?..” Никакие логические умозаключения не помогают в таких случаях. Тут решает интуиция. Тарасов обладает ею. Он доказал это. Почти все его пробы бывают удачными».

Как отставка Тарасова и Чернышева была подана в специальной — спортивной — советской прессе?

В еженедельнике «Футбол-хоккей» (№ 8) 20 февраля, через неделю после завершающего матча олимпийского турнира с чехословацкой командой, были опубликованы отчет об этой встрече и традиционное интервью с капитаном сборной Виктором Кузькиным, дававшим характеристики партнерам и тренерам. Касательно тренеров Кузькин высказался так: «Хоккейные звенья складываются не сами по себе, и не мы, игроки, подбираем себе партнеров. Это делают наши тренеры. И от их педагогического таланта, от их такта и чутья, от глубины их понимания хоккея зависят монолитность, боеспособность и сила звена. Думаю, что в этом тренеры сборной СССР А. И. Чернышев и А. В. Тарасов не знают себе равных в хоккее. Не случайно наша команда на протяжении всей истории мировых чемпионатов и Олимпиад славится именно своими звеньями. Эта традиция бережно сохранена и в сборной нынешнего созыва. Убежден, что она, эта традиция, — один из главных источников всех побед советского хоккея, побед прошлых и настоящих».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Анатолий Тарасов"

Книги похожие на "Анатолий Тарасов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Горбунов - Анатолий Тарасов"

Отзывы читателей о книге "Анатолий Тарасов", комментарии и мнения людей о произведении.