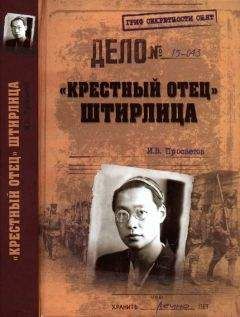

Иван Просветов - «Крестный отец» Штирлица

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Крестный отец» Штирлица"

Описание и краткое содержание "«Крестный отец» Штирлица" читать бесплатно онлайн.

«Непременно прочитай “Тетрадь, найденную в Сунчоне” Романа Кима. Это вещь!» — советовал Аркадий Стругацкий, будущий знаменитый фантаст, брату Борису в письме с Камчатки осенью 1952 года. Фамилия создателя «этой вещи» на тот момент ничего не говорила любителям приключенческой прозы. Сын бывшего казначея корейского короля, проживший десять лет в Токио. Самый молодой советский профессор-японовед. Специалист по японской литературе, вхожий в круг передовых московских писателей, и одновременно один из лучших оперативников ОПТУ — ГУГБ, в середине 1930-х отвечавший за всю контрразведывательную работу по японской линии в Москве. При Ежове, затем при Берии обвинялся в тягчайшем преступлении — измене Родине, но благодаря своим исключительным знаниям избежал расстрела, был приговорен к 20 годам заключения, а в 1945 году досрочно освобожден и к тому же награжден медалью «За победу над Японией»! К началу 1970-х общий тираж сочинений Романа Кима дорос до знаковой отметки в миллион экземпляров. Но писатель ушел в мир иной, а на литературном небосводе появились новые звезды жанра. Первой величиной среди них стал Юлиан Семенов со своим циклом романов о Максиме Исаеве — Максе фон Штирлице. И мало кто знал, что образ Максима Максимовича подсказал ему автор «Тетради», «Кобры под подушкой» и «Школы призраков».

«Ни стона, ни жалобы. Вообще ни слова о беспощадно-мучительном, уносившем его силы. Он не утратил ни одного из главных интересов своей жизни, ни чувства юмора. Когда он вставал, то это был прежний изысканно-элегантный Ким» (воспоминания Вадима Сафонова). Лишь однажды Ким посетовал на утрату воли к творчеству. «Он указал на мой стол, заваленный бумагами, и сказал тоскливо: — А я не могу. Башка отказывается работать… Я стал говорить в утешение какие-то дешевые слова, вроде того, что болезни приходят и уходят, а работа остается. Ким слушал меня рассеянно, но вежливо улыбался» (воспоминания Василия Ардаматского){262}.

Сочинял он совсем мало. В конце 1964 года отдал в «Наш современник» рассказ «Особо секретное задание» — о буднях рядового полицейского в США, потом «Дело об убийстве Шерлока Холмса» — историю из жизни Конан-Дойля (искусно вымышленную). Зимой или весной 1965 года Ким сочинил свой самый странный рассказ «Доктор Мурхэд и пациентка» — о том, как опасно заигрывать с темными сторонами подсознания. Рассказ этот чем-то напоминает ранние сочинения Стивена Кинга (который тогда еще учился в колледже). За «Мурхэдом» последовала ироничная «Проверка ангелов». Ученые-психологи, убежденные, что человека можно измерить и проверить «по частям», берутся за срочный заказ; заказчик, изучив заключение, восхищается: «Здорово! Этого — в команду Трехпалого. А ты в команду Хорька. Завтра будем брать банк. Наука — великая вещь!»…

«Роман Николаевич знал, что смертельно болен, но виду не подавал. Смеялся, шутил, пересыпал свою быструю речь то русскими (если говорил по-японски), то японскими (если говорил по-русски) словами, язвил по поводу каких-то незадачливых западных «фантастов-мизантропов», — запомнил филолог-японист Анатолий Мамонов, в ту пору аспирант Института востоковедения РАН{263}. Однажды он был в гостях у Кима. По ходу беседы хозяин дома снял с полки старинный фолиант, тисненный золотыми иероглифами, и раскрыл на странице, отмеченной единственной на всю книгу закладкой. Пояснив «Почти Басе!», он прочел трехстишие, сочиненное неким отшельником в начале XIX века. Ким читал по-японски, и гость тут же попробовал сделать перевод.

И всего-то событий за день —

Еловая шишка

С ветки упала!

* * *«Позвоните мне через день», — и дал номер телефона в «Астории».

Познакомившись с молодым ленинградским писателем Михаилом Хейфецем, Ким пообещал прочитать его приключенческую повесть. Прочитав, обещал взять рукопись в Москву — показать Александру Строеву, редактору отдела фантастики и приключений издательства «Молодая гвардия». «О большем, разумеется, я мечтать не смел. Примерно через полгода решил о себе напомнить. Воспользовался каким-то предлогом и поехал в Москву лично. Зашёл в издательство и отыскал Строева в одном из тесных кабинетов.

— Да, я помню вашу рукопись. И Роман Николаевич очень её нахваливал… А вы пойдёте на панихиду?

— Не понял…

— Роман Николаевич умер. Вчера. Панихида сегодня в Союзе писателей. Вы что, не слышали?..»

Роман Ким скончался 14 мая 1967 года. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в одной могиле с женой Любой.

Последние два рассказа Кима были напечатаны в «Нашем современнике» после смерти автора. Судьба его обширной библиотеки и личного архива неясна. В октябре 1968 года в «Огоньке» появился «Японский пейзаж» — переписанный Кимом довоенный рассказ. Надо полагать, рукопись обнаружилась в бумагах Романа Николаевича. Повествование перенесено в современность, но финал тот же — как расходятся вдруг дороги путников, шедших вместе любоваться красотами горного озера.

И еще осталось воспоминание о сюжете рассказа, что сложился у Кима, но не был воплощен на бумаге{264}.

Дорогой пансионат высоко в Альпах. Не сезон. В полупустом отеле поселяется молодой, красивый человек. Явно богат. Возможно, директор крупной фирмы или главный инженер, конструктор-изобретатель. Приехал, чтобы без помех, в одиночестве поработать. Возвращаясь с прогулок, забирал на рецепции почту — пухлые конверты, оклеенные иностранными марками. Среди редких приезжих появляется юная девушка с хрупкой и нежной прелестью. Случилось то, что не могло не случиться — вспыхнула любовь, молниеносная, с первого взгляда. Они не могли говорить ни о чем, кроме того, что наполняло их. Ходили рука об руку. Но пришла телеграмма: тяжело больна мать девушки. В ночь накануне ее отъезда оба не сомкнули глаз. Душила тоска. Границы, разность национальностей, общественное положение разделяют их; к тому же он женат. Встреча в Альпах — случайный подарок судьбы. На другой день он берет телефонную трубку: «Все в порядке. Посылали, разумеется, — раскусил сразу: не вытянула из меня нисколечко! Но что за девушка! Диво!» А она звонила снизу, из долины: «Все выполнила. Пересняла. Да, все. Пленка со мной. Зачем, зачем же вызывать, срывать меня раньше, чем уговорились?» И она зарыдала…

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Р.Ким.

О бусидо

(стенограмма лекции, которая никогда не была и не будет прочитана)

Товарищи!

Два принципа кардинальных, всеопределяющих, лежат в основе бусидо-этики японских самураев, которых классовое господство длилось с XII по XIX век, начавшись с выхода на сцену кланов Таира и Мина-Мото и завершившись самурайской Вандеей — трагическим мятежом генерала Сайго в 1877 г.; два основоположных принципа суть беззаветнейшая преданность господину своему, т.е. чувство великого долга перед сюзереном и вытекающее отсюда неумолимое последовательное до конца презрение к смерти, торжественный отказ от всякого страха перед небытием; эти два принципа — наивысшего долга и величавого пренебрежения к смерти, эти опорные колонны самурайской идеологии с неустанным рвением и тщанием укреплялись и полировались в течение семи феодальных столетий, и что удивительного, если эти колонные принципы были доведены до небывалой прочности и слепящего блеска и вызвали шумное изумление европеян, в XIX веке вторично открывших Японию; что удивительного, если в течение семи веков изо дня в день, из часа в час представители правящего класса словом и делом демонстрировали свое неистощимое презрение к смерти, измывались над ней, как над последней девкой из Кандаских лупанарных бань, и напряженной волевой гимнастикой вытравили дочиста из своих душ всякий страх перед призраком безносой; к этим двум принципам-доминантам неразрывно примыкает третий, заключающийся в доведенном до пределов стоицизма, непроницаемой охране своей души от чужого взора, замуровывании всех своих чувств под неподвижной маской лица, ибо преданный самурай, готовый в любой момент швырнуть свою жизнь без сожаления, как лопнувшую сандалию, к ногам владыки, должен переносить молча все лишения и никогда не выказывать наружу презренных судорог души. Вот эти три принципа составляют сокровенное нутро бусидо, его сердце, на которое в последующие столетия токугавскими профессорами было наложено несколько толстых слоев конфуцианского лака, превратившего жизненные правила диких воинственных хэйанских (кантонских) и камакурских самураев-дружинников в благообразный чинный чиновничий кодекс морали, во всем согласованный с округленными китайскими философемами.

О нормах повседневного поведения первых самураев, о том, как они были крепко преданы своим господам, и о том, как они весело умирали, нам рассказывают в величавых гомеровских тонах «гункимоно» — военные хроники Камакурских времен, эти японские chansons de geste. Главнейший атрибут бусидо — сэппуку или харакири, т.е. вспарывание живота, совершаемое в случае поражения в бою, компрометантного поступка, смерти сюзерена или в качестве довода действием для образумления заблуждающегося господина. Это великое японское изобретение появилось в конце Хэйанских веков [IX–XII вв.], и самое раннее упоминание о нем мы находим в историческом труде «Дзокукодзидан», где повествуется о том, как некий «Фудзивара Ясусуке вынул меч, распорол живот и вытащил кишки»; последняя манипуляция была «канонизована» и до середины XIV века самураи, очутившись во время боя в безысходном положении, разрезали живот и изо всех сил швырялись своими кишками, стараясь для вящего удовольствия попасть во вражеские лица; процедура совершения харакири в последующие века была нормирована, регламентирована, стандартизована, и только некоторые артистические натуры и изобретательные умы позволяли себе кое-какие эффектные отступления; обычно же харакири совершалось так: вонзали кинжал в левый бок, проводили горизонтальную линию по всему животу, затем прокалывали полость сердца и вели нож до пупка, — в большинстве случаев здесь наступал финал, но некоторые не удовлетворившись всем этим, вгоняли кинжал в горло; в XVIII веке сьогунскими церемониймейстерами был сочинен торжественный ритуал, при чем в харакирное действо был введен так называемый «Кайсяку» — ассистент, коему поручалось в момент первых судорог четким взмахом сносить голову самоубийцы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Крестный отец» Штирлица"

Книги похожие на "«Крестный отец» Штирлица" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Просветов - «Крестный отец» Штирлица"

Отзывы читателей о книге "«Крестный отец» Штирлица", комментарии и мнения людей о произведении.