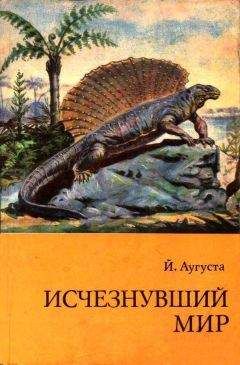

Йозеф Аугуста - Исчезнувший мир (Рисунки З. Буриана)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Исчезнувший мир (Рисунки З. Буриана)"

Описание и краткое содержание "Исчезнувший мир (Рисунки З. Буриана)" читать бесплатно онлайн.

Автор — известный чешский ученый, профессор, доктор наук, знакомит читателей с животным и растительным миром давно прошедших геологических эпох, отдаленных от нашего времени многими миллионами лет. Рассказано также о жизни первобытных людей, их каждодневной борьбе с трудностями и опасностями существования в те далекие времена.

Действие первого рассказа «Исчезнувший мир» происходило примерно 250 миллионов лет назад где-то в районе города Пльзень. Это время соответствует позднему карбону палеозойской эры, когда образовались самые крупные месторождения каменного угля. В эту эпоху там было бесчисленное множество болот и топей, в которых росли представители удивительной флоры.

В то время там произрастали леса огромных древовидных хвощей (Calamites) и плаунов (Lepidodendron, Sigillaria), которые достигали высоты 10 — 30 м при диаметре стволов 10 — 30 см.

Большие заросли образовывали папоротники (Alloiopteris, Mariopteris, Rhacopteris и др.), которые были похожи часто на лианы или деревья (род Sphenopteris, некоторые виды рода Pecopteris).

Особую и совершенно самостоятельную группу флоры в позднем карбоне представляло вымершее семейство вьющихся растений Sphenophyllaceae (род Sphenophyllum).

Удивительными были представители группы Pteridospermae (также называемые Cycadofilicales), папортникосеменные, которые были важной переходной группой между споровыми и семенными (у них вместо спор были семена). Это были низкие растения, похожие на лианы, и обычные деревья, которые за их папортникообразный вид ранее считали тайнобрачными споровыми. Только выдающийся словацкий геолог и фитопалеонтолог Диониз Штюр (1827 — 1893) первым обратил внимание, что эти растения, дающие настоящие семена, не относятся к папоротникам, которые размножаются спорами, хотя по внешнему виду подобны им. К этим удивительным, очень важным для понимания эволюции растений относятся Alеthopteris, Neuropteris, Linopteris, Odontopteris, Pecopteris Pluckenetti, Sphenopteris Hoeninghausi и много других.

Из явнобрачных семенных в болотах верхнего карбона росли прежде всего различные виды рода Cordaites. Это неправильно ветвящиеся деревья с длинными листьями, которые были сосредоточены на концах ветвей в виде густых спиралей; цветы (Cordaianthus) были разнополыми (двух видов — мужские и женские), плоды (Cordaicarpus) имели форму сердца. Изредка на этих болотах встречались представители цикадовых (Whitleseya) и хвойных (Walchia).

Важной особенностью этих растений позднего карбона (а позднее и нижней перми) был их быстрый рост.

Многие фитопалеонтологи считают, что высокие стволы огромных хвощей, плаунов, древовидных и лианообразных папоротников вырастали, видимо, за один год или немного более. Однако древесные породы росли десятилетиями.

Буйный и быстрый рост этой флоры обусловливался кроме иных причин благоприятным климатом.

Ранее считали, что эта флора росла в тропическом климате. Но данные о том, что древовидные и другие папоротники нуждаются для быстрого роста не столько в тропической температуре, сколько в постоянной температуре и высокой влажности, способствовали кроме других причин изменению во взглядах на климат карбонового периода, который сейчас считают субтропическим и влажным. Характер флоры указывает на сильные дожди, которые, по мнению одних ученых, выпадали всюду на Земле, а по мнению других — были типичны только для областей, покрытых во время позднего карбона лесами.

Благоприятное влияние на буйный рост растительности, по-видимому, имело высокое содержание окиси углерода (СО2), попавшей в воздух при активной вулканической деятельности. Не удивительно, что богатая растительность способствовала широкому и разнообразному развитию как травоядных животных, так и хищных.

Древние леса в позднем карбоне стали обиталищем удивительного насекомого (Palaeodictyoptera), одного из предков летающих насекомых, любопытных первобытных земноводных покрытоголовых (Stegocephalia), самых древних сухопутных четвероногих и, наконец, разных древних пресмыкающихся, из которых самым чудовищным был Edaphosaurus.

Его остатки были найдены в Пльзенском и Росицко-Ославанском районах; в последнем обнаружено скопление обломков позвонков с шипами, которые, вероятнее всего, были поломаны при наводнениях.

В водах болот и рек жили первобытные хищники (Pleuracanthus) со страшными шипами за головой, много мелких рыбок из рода Acanthodes с мелкими квадратными чешуйками и шипами перед каждым плавничком, а также стеклочешуйчатые рыбы (Amblypterus, Pyritocephalus, Palaeoniscus).

Под камнями и гниющими стволами искали убежище первобытные сороконожки и многоножки (Glomeropsis, Archiscuderia, Acantherpestes, Euphoberia, Pleurojulus, Hemiphoberia и др.), иногда и первобытные скорпионы (Cyclophthalmus) и огромные загадочные сложночленистые членистоногие из рода Arthropleura.

В бесчисленных укрытиях сидели в засаде древние пауки (Hemiphrynus, Promygale, Anthacomartus, Rakovnicia, Antracophrynus и др.), брюшко которых состояло из отчетливых члеников.

В познании животного мира позднего карбона большие заслуги имеет доктор Антонин Фрич (1832-1913), профессор Пражского университета и заведующий зоологического, палеонтологического и геологического отделов Национального музея в Праге. Изучать этих животных он начал совершенно случайно. В 1862 г. он узнал, что на пражском газовом заводе для производства газа используют ниржанские угли, которые будто бы содержат какие-то остатки животных. А. Фрич не мешкая просмотрел угли и, убедившись, что они действительно содержат редкие остатки фауны, без колебаний решил их исследовать. С течением времени он собрал столько материала из ниржанских верхнекарбоновых отложений (позднее и из-под крконошских пермских отложений), что при его изучении не писал четыре большие книги. Это исследование, известное прежде всего фундаментальным изучением стегоцефалов (Branchiosaurus, Dawsonia, Limepeton, Hyloplesion, Seelea Microbrachis, Cochleosaurus, Gaudria, Nyrania, Keraterpeton, и др.), было оценено и за границей. Лондонское геологическое общество удостоило его премией Лайеля*, а Парижская Академия — премией Кювье**.

[*Чарлз Лайель (1797 — 1875).]

[**Жорж Кювье (1769 — 1832).]

Леса, которые выросли на обширных болотах и топях внутриконтинентальных котловин или около морей вблизи устьев рек во время позднего карбона (также и во время ранней перми), затем дали начало каменному углю, который имеет очень большое народнохозяйственное значение в жизни всего общества.

В периоды частых и сильных дождей во внутриконтинентальных котловинах происходили мощные наводнения, образовывались большие наносы песка и ила, которые сегодня встречаются в угленосных горизонтах в виде перемежающихся с углем слоев глинистых и шиферных сланцев, песчаников и конгломератов.

В периоды редких дождей наступало время, благоприятное для развития растительности. Тогда обширные котловины начинали покрываться зеленью растений.

Согласно Краузу, это были древовидные хвощи из рода Calamites, которые первыми вырастали на покрытых илом и песком котловинах, и только позже, когда они создали гумусовую почву, стали появляться другие споровые и первые семенные растения.

В периоды наибольшего расцвета болотистые котловины покрывались зеленым плащом похожих на плауны, хвощи и папоротники растений, корни которых проникали в илистые и песчаные наносы. И сегодня в основании угольных пластов мы находим породы, которые во всех направлениях пересечены разными корнями — это Stigmaria. Поэтому такие слои под угольными пластами называются корневыми или стигмариевыми почвами; они представлены стигмариевыми сланцами или песчаниками.

Отмершие корни и ветви падали во влажную болотистую почву и там в результате их медленного погружения были законсервированы полностью или хотя бы частично. Слой ложился на слой, в результате чего образовался торфяник, мощность которого постоянно увеличивалась. В периоды, когда в краю происходили сильные бури, особенно резко увеличивалась мощность торфяного слоя, так как буря выворачивала и ломала множество огромных деревьев. Среди бурелома уничтоженных лесов затем вырастали новые деревья, генерация за генерацией, и все они способствовали увеличению мощности торфяника.

В нагромождениях растительных остатков в этих торфяниках, покрытых чистой водой многих потоков, протекавших по котловинам, начинался процесс углефикации. Мы знаем, что при отсутствии кислорода наступает распад клетчатки или целлюлозы (C6H10O5)n согласно реакции:

С6Н10О6 -› СО2 + 3Н2О + СН4 + 4С

Этот процесс можно сравнить с термической перегонкой. Окись углерода СО2 и углеводород метан СН4 уходят главным образом в воздух, вода Н2О переходит либо в виде пара в воздух, либо впитывается в землю. Ввиду того, что окиси углерода и воды образуется больше, чем метана, больше всего убывает кислорода О, несколько меньше водорода Н и углерода С, и всегда остается вещество, обогащенное углеродом и обедненное кислородом и водородом. Такой процесс в различные геологические эпохи приводил к преобразованию торфа в каменный уголь и антрацит и заканчивался лишь образованием графита, который содержит почти 100% углерода.

Углерод, водород и кислород встречаются в углях, в виде твердых соединений и от соотношения их количеств зависит калорийность углей.

Нагроможденные растительные остатки, которые переходят в угли, все время уменьшаются в объеме не только за счет потери летучих веществ (воды, окиси углерода и углеводородов), но и под давлением вышележащих пород. Это уменьшение объема нельзя выразить точными цифрами. Но тем не менее считается, что слой каменного угля составляет от 1/8 до 1/5, а слой антрацита — примерно 1/12 часть первоначального объема растительной массы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исчезнувший мир (Рисунки З. Буриана)"

Книги похожие на "Исчезнувший мир (Рисунки З. Буриана)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Йозеф Аугуста - Исчезнувший мир (Рисунки З. Буриана)"

Отзывы читателей о книге "Исчезнувший мир (Рисунки З. Буриана)", комментарии и мнения людей о произведении.