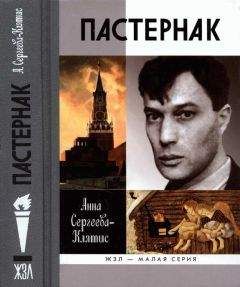

Анна Сергеева-Клятис - Пастернак

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пастернак"

Описание и краткое содержание "Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Имя Бориса Леонидовича Пастернака (1890 — 1960) крупными буквами вписано в историю мировой литературы. Новая биография выдающегося поэта XX века выгодно отличается от предшествующих своей компактностью и сосредоточенностью на самых значимых для героя и самых интересных для читателя темах: Пастернак и семья, Пастернак и женщины. Пастернак и современные ему поэты, Пастернак и власть. Каждый из сюжетов раскрыт с наибольшей полнотой, от начала и до конца, с намеренной установкой на биографическую точность и достоверность. События и обстоятельства дополняют друг друга, создавая в конечном итоге ощущение цельного жизненного пути, приведшего Пастернака к мировой славе и фактически — к бессмертию.

Атмосфера сгущалась и вокруг творческой интеллигенции — это прежде всего ощущалось в идеологических ограничениях, которые накладывались на поэта издателями. Пастернак заканчивал роман в стихах «Спекторский», последние главы которого носили отчетливый социально-политический характер. Собственно, 8-я глава рассказывала о революции и ее последствиях так, как это хотелось сказать поэту «во весь голос»:

Угольный дом скользил за дом угольный,

Откуда руки в поле простирал.

Там мучили, там сбрасывали в штольни,

Там измывали шахтами Урал.

Там ели хлеб, там гибли за бесценок,

Там белкою кидался в пихту кедр,

Там был зимы естественный застенок,

Валютный фонд обледенелых недр.

Там по юрам кутились перелески,

Пристреливались, брали, жгли дотла,

И подбегали к женщине в черкеске,

Оглядывавшей эту ширь с седла.

Пред ней, за ней, обходом в тыл и с флангов,

Курясь, ползла гражданская война,

И ты б узнал в наезднице беглянку,

Что бросилась из твоего окна.

Страшноватый абрис революции, персонифицированной в женском образе, — не редкость в творчестве Пастернака. Оскорбленная, поруганная женщина, терпящая всеобщее порицание, и есть, с его точки зрения, главный мотив всех революций. Женщина, взывающая к отмщению и борющаяся за свою свободу, — ее естественное лицо.

В начале ноября 1929 года Пастернак выслал в Ленгиз законченный текст романа, но там публиковать его отказались. Неприятие вызвала прежде всего концовка романа, в которой описан тревожный и мрачный 1919 год. В письме, подписанном сотрудником Ленгиза писателем А.Г. Лебеденко, содержались указания на конкретные строки, которые автор должен был заменить. Возмущенный решением издательства, Пастернак писал заведующему литературно-художественным отделом Ленгиза П.Н. Медведеву: «Все б это ничего, но разговор пошел как с уличенным мошенником: на букве идеологии стали настаивать, точно она — буква контракта. Точно именно в договоре было сказано, что в шахты будут спускать безболезненно, под хлороформом или местной анестезией, и это будет не мучительно, а даже наоборот; и террор не будет страшен. Точно я по договору выразил готовность изобразить революцию как событье, культурно выношенное на заседаньях Ком. Академии в хорошо освещенных и отопленных комнатах, при прекрасно оборудованной библиотеке. Наконец, точно в договор был вставлен предостерегающий меня параграф о том, что изобразить пожар значит призывать к поджогу»{178}. Получив уведомление о колебаниях редакции по поводу издания «Спекторского», Пастернак категорически отказался от переделок: «Концом удовлетворен совершенно, от возникших редакционных сомнений отделяюсь абсолютно, изумляюсь им и никогда не пойму. С легким сердцем советую Вам: печатайте вещь. Всякое препятствие буду рассматривать как случай внешней и посторонней силы, искать вразумленья у нее не стану, философии своей перестраивать на основании инцидента не буду»{179}. Пастернак был непреложно уверен, что концовка «Спекторского» удалась ему совершенно особенным образом. Близкому ему критику И.С. Поступальскому он писал 9 декабря 1929 года: «Вам скажу, что эти две-три страницы о преображеньи времени (между прочим и о революции и истории) — единственное подлинно новое, что мне посчастливилось сделать в последние годы. Мне кажется, только эти строфы, объект которых мне открылся лишь с большого подъема, хоть несколько возвышаются над нелирическим состояньем всей нашей лирики, т. е. над тем ее состояньем, при котором человеку ничего сверх уже усвоенного им в повседневности не открывается»{180}. Концовка «Спекторского» (две последние главы) чудом была напечатана в 12-м номере «Красной нови» за 1929 год. Ленгиз в публикации романа категорически отказал. Единственной отдушиной в это трудное время оставалась для Пастернака музыка, которая пока существовала достаточно свободно, ее еще не коснулась формующая рука государственной идеологии. В Москве концертировал приехавший из Киева крупный музыкант Генрих Густавович Нейгауз, с которым Пастернака вскоре тесно свела судьба. Знакомство с ним произошло в достаточной мере случайно, благодаря Ирине Сергеевне Асмус, жене философа В.Ф. Асмуса, с которым Нейгауз близко дружил еще с киевских времен. Ирина Сергеевна была страстной почитательницей поэзии Пастернака. Увидев его на трамвайной остановке и узнав по портрету, она подошла и представилась и тут же пригласила его в гости. Очевидно, уставший от постоянного давления обстоятельств, Пастернак был рад перемене обстановки и неожиданно пришел. Так состоялось знакомство с обеими семьями — Асмус и Нейгауз. Об этих впечатлениях Б. Пастернак писал родителям: «Единственная отрада нашего существования это разнообразные выступления последнего моего друга (то есть друга последнего года) — Генр. Нейгауза, и у нас, нескольких его друзей, вошло в обычай после концерта остаток ночи проводить друг у друга. Устраиваются обильные возлияния с очень скромной закуской, которую по техническим условиям достать почти невозможно. Последний раз он играл с Кенеманом <…> Потом до 6-ти часов утра пили, ели, играли, читали и танцевали фокстрот в Шуриной и Ирининой комнате; а Федичку к Жене перенесли»{181}. Евгений Борисович Пастернак вспоминал, что матери такое времяпровождение очень не нравилось, оно нарушало ритм работы мужа, а «восторженное поклонение кокетничавших с ним женщин оскорбляло ее чувство»{182}. Собственно, понимать это нужно пока только в отношении Ирины Сергеевны, которая, судя по всему, была неравнодушна не только к поэзии Пастернака, но и к нему самому и всячески старалась привлечь к себе его внимание.

Наступивший 1930 год принес еще два события, которые совершенно выбили Пастернака из жизненной колеи. Случайно на представлении «Бани» Маяковского в театре Мейерхольда он узнал о расстреле своего молодого друга, поэта и критика Владимира Силлова. Силлов был талантливым и лично близким Пастернаку человеком; он сотрудничал в журнале «ЛЕФ», политику которого, определяемую Маяковским, Пастернак в последние годы не признавал. О стремлении Пастернака отделить свое имя от ЛЕФа и его редакционной линии будет рассказано ниже. Однако Силлов был искренне убежден в правильности редакционной политики, и от него единственного Пастернак не испытывал в этой связи отторжения: настолько искренними и бескорыстными были убеждения этого молодого коммуниста.

Ольга, жена Силлова, пыталась покончить с собой, когда узнала о расстреле мужа. Пастернак старался поддержать ее — звал на концерты Нейгауза, к себе в дом. Однако на этом несчастья не кончились — через месяц после описанных событий застрелился Маяковский. Его гибель стала для Пастернака как бы переживанием собственной смерти. Многолетняя близость с Маяковским, сотрудничество с ним, восхищение его даром, страх за его судьбу, человеческую и поэтическую, потом разрыв и фактическое прекращение отношений в последние годы — всё это тяжелым комплексом восхищения, любви, вины, сострадания, собственного бессилия легло теперь на плечи Пастернака, внезапно ощутившего не просто свое фатальное одиночество, но окончание важнейшего этапа собственной жизни, если не всей жизни в целом. О.М. Фрейденберг он писал в это время: «Поводов для письма нет, кроме одного. Я боюсь, что если не напишу сейчас, этого никогда больше не случится. Итак, я почти прощаюсь. Не пугайтесь, это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит из самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилен сдвинуть ее с мертвой точки: я не участвовал в созданьи настоящего и живой любви у меня к нему нет. Что всякому человеку положены границы и всему наступает свой конец отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив, я не знаю, что со мной будет»{183}. Однако Пастернак, отчасти воспринимавший себя двойником Маяковского, на самом деле был скорее его антиподом. Период сомнений в своих силах и неуверенности в будущем закончился для него не самоубийством, а вторым рождением.

Весной 1930 года Пастернак стал хлопотать о визе в Германию для свидания с родителями, которое откладывалось из года в год. За помощью он обратился к Горькому: «Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и не знаю, когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец»{184}. Но Горький был совершенно нерасположен ходатайствовать за Пастернака и — отказал.

Оставшись без определенных планов на лето, решили воспользоваться предложением, которое давно обсуждалось в приятельском кругу Нейгаузов — Асмусов — снять дачу под Киевом, где, по слухам, жить было проще, обильнее и спокойнее. Инициативу летнего устройства взяла в свои руки Зинаида Николаевна Нейгауз, жена Генриха Густавовича. Мать двоих сыновей, Зинаида Николаевна была также прекрасной хозяйкой, она полностью обеспечивала быт своей семьи, предупреждала каждое желание мужа, организовывала пространство вокруг его музыкальных занятий. Чего стоит только тот факт, что, сняв под Киевом, в Ирпене, дачу, она сразу же в одиночку организовала доставку туда рояля для регулярных занятий Генриха Густавовича. Позднее Зинаида Николаевна вспоминала: «Все просили меня, любительницу путешествовать, поехать снять всем дачи. Выбор остановился на Ирпене. Собрали деньги на задаток, и я отправилась в путь. Я сняла четыре дачи: для нас, Асмусов, Пастернака Бориса Леонидовича с женой Евгенией Владимировной и для его брата — Пастернака Александра Леонидовича с женой Ириной Николаевной <…> Как всегда надо было искать в Киеве рояль для Генриха Густавовича и перевозить его на подводе в Ирпень. Дачи А.Л. и И.Н. Пастернаков и наша были рядом, а Б.Л. Пастернаку с женой и Асмусам я намеренно сняла подальше. Не помню уже точно, что побудило меня это сделать — вернее всего, ощущение опасности для меня частого с ними общения»{185}. По свидетельству Е.Б. Пастернака, которому в том году исполнилось семь лет, ехали в Ирпень с посудой, бельем и тюфяками в узлах. Путь был чрезвычайно тяжелым, поезда ходили переполненными, приходилось штурмом брать вагон, втаскивать огромные тюки с вещами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пастернак"

Книги похожие на "Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анна Сергеева-Клятис - Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.