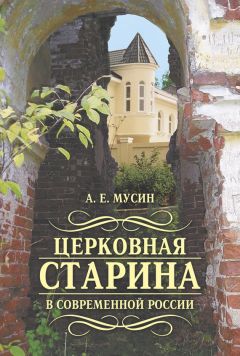

Александр Мусин - Церковная старина в современной России

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Церковная старина в современной России"

Описание и краткое содержание "Церковная старина в современной России" читать бесплатно онлайн.

Книга «Церковная старина в современной России» посвящена сложному и неоднозначному процессу возвращения Русской Православной Церкви ее культурных ценностей и святынь.

В книге анализируются причины возникающих конфликтных ситуаций, судьбы музеев, выселенных из древних храмов, реальные угрозы святыням и памятникам, находящимся в пользовании у религиозных организаций, нездоровые тенденции церковной и общественной жизни, бросающие вызов стабильному развитию культуры и общества.

Особое внимание уделяется положительному опыту взаимоотношения общества, Государства и Церкви в деле сохранения и использования памятников религиозной культуры, в том числе церковно-археологическому движению XIX – начала XX вв., а также роли Императорской Археологической Комиссии.

Книга адресована общественным и государственным деятелям, искусствоведам и археологам, специалистам в области музейного дела и охраны памятников, а также всем, кто искренне заинтересован в настоящем, не показном сохранении культурного наследия Российского Православия и всей русской культуры в целом.

В дальнейшем судьба церковной собственности во многом зависела от соотношения в истории трех вышеперечисленных факторов – частного, общинного и епископского права в сфере церковного имущества. Преемниками в области ктиторского права могли быть не только органы епархиального управления, но и конкретные общины и гражданские институты. Это хорошо видно на примере развития катакомб в Риме – кладбищ раннехристианской общины I–V вв. В ряде случаев они складывались вокруг родовых кладбищ патрицианских родов. На протяжении II–III вв. эта изначальная связь распалась. «Бремя содержания» общинных кладбищ начало постепенно переходить к городскому епископу, что закончилось реформой папы Зеферина (197–217) и созданием коллегии фоссоров.

И общинное и институциональное имущество формировалось путем покупки, дарения (donatio) или по завещанию. Однако право получения наследства для христианской общины было подтверждено лишь в 321 г.: римское право не предполагало абстрактных наследников в виде «всей Церкви». Характерно, что имущество, полученное Церковью, могло быть возвращено владельцу или его наследникам, если таковые объявлялись, как поступали епископы Аврелий Карфагенский и Августин Иппонский. К тому же имущество, обращаемое в церковную собственность по дарению или завещанию, не освобождалось от куриальных обязательств перед городом и государством, которые нес его бывший владелец. Это заставило блаженного Августина отказаться от завещания некоего гражданина, обязанного поставлять хлеб из Африки в Рим: возложение на местную епархию такой обязанности было бы для нее непосильно. К тому же церковные имущества не были свободны как от исключительных поборов – muners extraordinaria и исполнения «почетных гражданских обязанностей», связанных с постройками общественных зданий и прокладкой дорог, так и от земельного налога – tributum. Итак, церковное право собственности не было абсолютным, оно было служебным и ограниченным, тесно зависящим от воли общины, интересов государственной власти и потребностей общественной жизни. Общество сохраняло способы контроля над своими пожертвованиями, которые отнюдь не поступали в безраздельное распоряжение клира.

Нормы канонического права, касающиеся церковного имущества и зафиксированные в деяниях Вселенских и местных соборов, также заслуживают бережного к себе отношения и не предусматривают буквального понимания. При их анализе становится очевидно, что они касаются прежде всего собственности «епархиальных управлений», которой непосредственно и управлял епископ, а не общинных кафоликонов и домашних церквей. Халкидонский собор (451) своим 26-м правилом запрещает епископу единоличное распоряжение имуществом и требует назначения эконома, «дабы домостроительство церковное не без свидетелей было, а имущество бы не расточалось». Этим, естественно, опровергаются расхожие толкования 38-го и 41-го апостольских правил (середина IV в.), настаивающие на исключительном и безотчетном распоряжении епископа «церковными вещами». Более того, 11-е правило VII Вселенского собора предполагает введение «внешнего управления» в епархиальной экономике, если местный епископ отказывается назначить сюда независимого эконома. 24-е правило Антиохийского собора (341) также предполагает соборное заведование епархиальным имуществом, которое было бы прозрачно для клира.

2-е правило свт. Кирилла Александрийского († 444), которое якобы утверждает, что от епископа «нельзя требовать отчета в расходе церковных доходов и приношений», оказывается приложимым лишь к личным епископским доходам. При этом 41-е апостольское правило касается лишь права епископа распоряжаться приношениями мирян на содержание духовенства, которые должны быть честно распределены между клириками. Речь не идет о распоряжении имуществами общин.

Отчуждение церковной собственности допускается не только 38-м апостольским правилом, которое запрещает лишь имущественные злоупотребления, но и рядом других канонов. 12-е правило VII Вселенского собора, включая в себя 26-е правило Карфагенского собора (419), не столько запрещает отчуждение епархиальных и монастырских земель, объявляя такие сделки юридически ничтожными, сколько предполагает сохранение за Церковью права владения ими при передаче третьим лицам прав пользования и распоряжения. Такая передача может быть осуществлена в случае неэффективности собственно церковного хозяйствования на этих землях. 26-е и 33-е правила Карфагенского собора предписывают производить отчуждение собственности после обсуждения этого вопроса на окружном соборе или экстраординарном совещании клириков. Именно об этом говорит 15-е правило Анкирского собора (314), объявляющее недействительными все сделки с церковным имуществом, сделанные пресвитером в отсутствие своего епископа. Речь, естественно, идет о кафедральном храме – kiriakon.

24-е правило IV Вселенского собора и 49-й канон V–VI, или Трулльского, собора (692) запрещают отчуждение монастырского недвижимого имущества и превращение его в «мирские жилища». Но этот запрет носит условный характер. Сохраняя право владения, Церковь может найти этому имуществу иного пользователя в соответствии со своими интересами. Толкования на эти правила допускают, что существование в монастырском ансамбле музея-заповедника, как это сложилось в современной России, при соблюдении ряда условий, может восприниматься церковным сознанием как абсолютно нормальное [8].

Монастырское имущество становится предметом определения 1-го и 7-го правил «Двукратного» собора в Константинополе (861), при этом особенно оговаривается сфера действенности ктиторского права. Создание таких частных монастырей, как и отчуждение принадлежавшего им имущества, допускается лишь с воли епископа. Само имущество, движимое и недвижимое, должно вноситься в книгу (brebio enkatanrafeste), которой надлежит храниться в епархиальном архиве. Канон не уничтожает совершенно воли ктитора в распоряжении церковным имуществом, что подтверждается и толкованием этого правила Феодором Вальсомоном (XII в.), но предупреждает ктиторское своеволие епископским авторитетом. В этих правилах прослеживаются начатки системы контроля над церковным имуществам путем его фиксации в инвентарной описи.

Нельзя не заметить, что большинство норм относится к вопросам церковной недвижимости, однако богослужебное имущество Церкви подчиняется тем же правилам. 73-е апостольское правило, воскрешая в памяти Валтасаров пир, запрещает частное употребление в быту освященных сосудов, однако не исключает отчуждение их в церковных благотворительных целях. Развитие этой нормы в 10-м правиле «Двукратного» собора также запрещает лишь использование литургических предметов в домашнем быту (eis oikeian xrisin), а не возможное употребление их к пользе Церкви, «освященное» общественными, но не обязательно богослужебными целями. Точно так же запрещение иподиаконам касаться литургических сосудов, произнесенное 21-м правилом Лаодикийского собора, касается лишь времени совершения евхаристии и предшествующих священнодействий, а не является запретом абсолютного характера. В этом же ключе должно пониматься и запрещение мирянам входить в алтарь – исторически оно распространялось лишь на принесение даров протесиса-проскомидии непосредственно к алтарю, но со временем в общественном сознании получило абсолютное значение.

Итак, единственное условие при распоряжении церковным имуществом – это его общественное служение, одобренное волей церковной общины, исходящей из осознания интересов христианской миссии, и авторизованное епископом. Естественно, что составленные в эпоху поздней античности и раннего Средневековья правила не предполагали существования в составе церковного имущества «объектов культурного наследия». Однако святоотеческое приложение канонических норм к современной ситуации в полной мере допускает возможность того, что общинные права пользования и распоряжения памятниками культуры, в том числе и богослужебного характера, могут быть ограничены. При этом может претерпеть эволюцию и функциональное использование богослужебных предметов – они могут быть изъяты из литургической практики в связи с общественной потребностью, «освящающей» их новое употребление уже в качестве музейного экспоната. В конце концов, сохранение культурного наследия служит к пользе Церкви. В то же время каждодневная и суетная эксплуатация реликвии под предлогом «удовлетворения религиозных потребностей» в целях обеспечения рентабельности «приходской экономики», ведущая к искажению и разрушению материального тела святыни, служит Церкви лишь во вред.

Хранение и экспонирование памятников церковной старины в государственных музеях оказывается формой христианского свидетельства, проповеди и популяризации церковной культуры. Единственно, что для этого нужно, – осознанный церковный выбор и партнерские отношения с обществом и государством, связанные с отсутствием принуждения по отношению к Церкви. В этих условиях формируется новое восприятие секуляризации, согласно которому она не приносит вреда церковной миссии, если ее последствия, пусть и вторичные по своему характеру, позитивны в широком смысле[9].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Церковная старина в современной России"

Книги похожие на "Церковная старина в современной России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Мусин - Церковная старина в современной России"

Отзывы читателей о книге "Церковная старина в современной России", комментарии и мнения людей о произведении.